【SONY創業史①】二番経営の真髄──ソニー盛田昭夫に学ぶ「No.2の決断力」と「実行力」

はじめに:盛田昭夫という経営者

世界的企業ソニーを語るとき、創業者である井深大と盛田昭夫の二人の名前は切り離せません。特に盛田昭夫は日本を代表する国際的経営者として、1980年代から90年代にかけて「経団連」の副会長に内定するほどの存在感を持ち、石原慎太郎との共著「NOと言える日本」や「Made in Japan」など多くの著作でも知られています。

しかし、ソニーの創業期において、盛田は井深のビジョンを実現する「No.2」としての役割を担っていた側面があります。井深という天才技術者のアイデアを形にし、ビジネスとして成功させるために、盛田は時に黒子として、時に表舞台で活躍しました。

本記事では、盛田昭夫の経営者人生を「二番経営」の視点から捉え直し、その卓越した決断力と実行力から現代のビジネスパーソンが学ぶべき教訓を探っていきたいと思います。

盛田家の跡継ぎからソニーの創業者へ

盛田昭夫は1921年(大正10年)、愛知県名古屋市の白壁町という高級住宅街に生まれました。彼の生家である盛田家は、愛知県知多半島の小鈴谷(現在の常滑市)で1665年から続く酒造業の名門でした。

特筆すべきは、盛田家の11代目当主・命祺(めいき)が江戸末期に成し遂げた革新です。天保の大飢饉の際、酒造米を節約しながらも高品質の日本酒を製造する技術を確立。さらに味噌・醤油製造や木綿販売など事業を多角化し、千石船による江戸航路も開拓しました。その功績は福沢諭吉にも「知多郡の酒造大変革、国に益すること大なり」と絶賛されるほどでした。

この盛田家の「子乃日松」という銘柄の日本酒は1900年のパリ万博で金賞を受賞。また、現在の「ミツカン」の前身となる酢を製造する中埜家や、「パスコ」の前身である敷島製パンなど、盛田家からは複数の有名企業が派生しています。

出典

https://akiomorita.com/history/

盛田昭夫は、このような名門の15代目の跡継ぎとして生まれ、幼少期から父親によって厳しいビジネス教育を受けていました。

「お前は生まれた時から社長なんだ」 「社長だからといって、まわりの者に対して威張れると思ったら大間違いだ」 「自分がやると決めたこと、他人にやらせようと思うことを明確にし、それに対して全責任を負わなければいけない」

10〜11歳の頃から重役会議に同席させ、部下への対応の仕方や経営判断のあり方を見せる教育を受けていたのです。

運命の出会い──戦時中の井深大との邂逅

盛田は1942年に大阪帝国大学理学部物理学科に入学しました。当時は戦時下であり、研究室も軍の研究施設に編入された状態でした。父は理学部ではなく経済学部を希望していましたが、盛田は自分の情熱を優先しました。

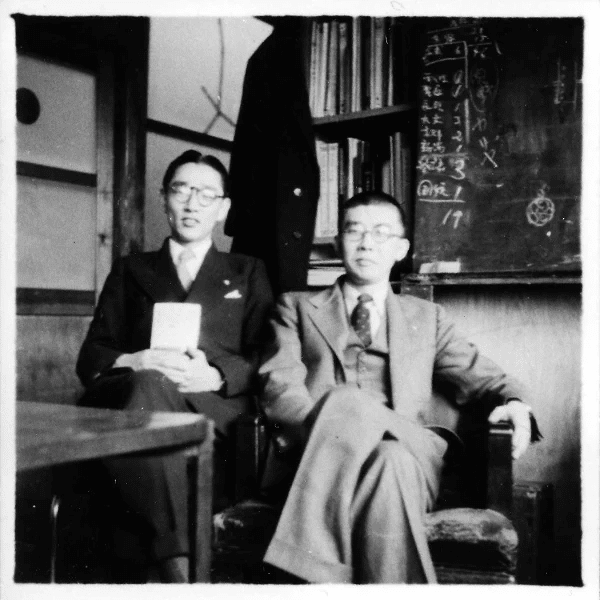

1945年、海軍技術中尉として勤務していた盛田は、陸海軍合同の「戦時科学技術研究会」で、日本測定器株式会社の常務取締役だった井深大と出会います。13歳年上の井深に、盛田は「思考の新鮮さと独創性に非常に感銘を受け、ぜひこの人と一緒に仕事をしたいと思う」ようになりました。

終戦後、井深は7名の仲間と共に上京し、日本橋白木屋デパートの3階に「東京通信研究所」を設立。短波受信アダプター等の開発に取り組んでいました。その様子が朝日新聞のコラム「青鉛筆」に「前田文部大臣の娘婿、元早稲田理工科講師井深大氏は、日本橋白木屋三階に東京通信研究所を立上げ、短波受信機を普及させようと乗り出した」と紹介されました。

愛知県にいた盛田はその記事を読み、井深に協力したいと手紙を書きます。井深からは「是非来て欲しい!経営苦しく資金難!」との返信があり、盛田は上京して再会。東工大の講師をしながら、無給で東京通信研究所の仕事を手伝い始めました。

人生を変えた決断──跡継ぎ問題と新会社設立

1946年、盛田と井深は新会社設立を決意します。しかし最大の問題は盛田家の跡継ぎ問題でした。4月、盛田は井深と前田多門(元文部大臣)と共に故郷の小鈴谷を訪れ、父親に新会社設立の夢を語りました。

父親は言いました。 「私は、昭夫が跡継ぎとして家長となり、家業を続けてくれることをずっと望んでいた」

しかし、その後にこう続けました。 「しかし、息子が自己を磨くため、あるいは自分の能力を活用するために他のことをしたいと言うのなら、そうするべきだと思う」

そして盛田昭夫を見て笑いながら言いました。 「お前は自分の一番好きなことをやりなさい」

この父親の英断により、1946年5月、東京通信研究所を改組して「東京通信工業株式会社」(現在のソニー)が設立されました。資本金は19万円。すぐに使い果たしてしまい、盛田家に借金を申し入れることになりますが、父親は決して返済を迫りませんでした。後に株を持ってもらうことにし、結果的に盛田家はソニーの大株主となっていきます。

出典

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/History/company/

新会社の体制は、代表取締役社長に前田多門、専務取締役に井深大、取締役に盛田昭夫という布陣となりました。

テープレコーダーの開発と販売──マーケティングの4原則

新会社の方向性について、盛田は「井深氏と私が描いていた新しい会社の構想は、時代に先がけた独創的な新製品を生産することだった」と語っています。

転機となったのは、NHKから受注したミキシング装置の納品時に井深が見つけたアメリカ製テープレコーダーでした。井深はこれこそ開発すべき製品だと確信。社員の合意を得るため、NHKから借りたテープレコーダーを見せて説得しました。

しかし、録音テープの知識がなく、セロハンや紙、プラスチックを用いた試行錯誤の末、ようやく磁気テープの製造技術を確立。盛田は「我々はついにテープ産業を日本に作ったのだった」と誇りを持って語っています。

1950年7月、日本初のテープレコーダー「G型」が発売されましたが、重さ35キロ、価格17万円(当時の大学卒サラリーマンの月給は1万円以下)では売れるはずもありませんでした。井深も盛田も、消費者向け製品の販売経験がなく、「良い製品を作りさえすれば自然に注文が来るもの」と信じていました。

出典

https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/History/company/

この失敗から盛田が導き出したマーケティングの4原則が、その後のソニーの発展の基礎となります。

-

「買い手の価値判断によって初めてセールスが成り立つ」

-

「製品というハードを売っているのではなく、そのユーティリティとソフトウェアを売っている。その意味で情報産業なのだ」

-

「マーケティングの範囲は広げれば広げるほど安全だ」(世界を相手にしなければならない)

-

「信頼に基づくブランド力の確立」

盛田はG型の失敗を受け、「私は自分がこの小企業のセールスマンの役割を果たさなければならないと考えた。私が販売のほうを受け持っても、幸い革新的な製品の設計と開発に全精力を傾けてくれる井深氏という天才がいる」と役割を明確にしました。

世界を視野に入れた決断力と実行力

盛田の「No.2」としての真価は、その後の意思決定にも表れています。例えば、高周波バイアス法の特許をめぐる対米特許争い。日本のソニーが戦勝国アメリカの商社を相手に訴訟を起こすという「無謀な」選択をしましたが、結果的に条件を飲ませる形で和解することに成功しました。

また、トランジスタラジオの開発においても、アメリカのブローバ社から10万個の発注を受けますが、条件としてブローバ社の商標をつけることを要求された際、盛田は断固拒否しました。

「わが社は決して他社の下請けメーカーにだけはなるまい、と心に誓っていた」

ブローバ社が「ウチは50年も続いた有名企業、あなたの会社のブランドは誰もしらないから、わが社のブランドを利用すればよい」と言うと、盛田は答えました。

「50年前あなたの会社のブランドは今のわが社の様に世間には知られていなかったでしょう。私は今、わが社の新製品と50年後への第一歩を踏み出そうとしているのです。50年後は負けないわが社を有名にしてご覧に入れます」

これは同僚からも「惜しい」という声もあったそうですが、盛田は「これまで下した決断の中でもベストなものだと思っている」と振り返っています。

SONYブランドの確立と国際展開

盛田の重要な貢献の一つが、SONYという社名の命名です。東京通信工業という日本語の社名では海外展開に限界を感じた盛田は、より記憶しやすい名前を模索。ラテン語の「音」を意味する「sonus」と当時流行していた「sonny boy(可愛い坊や)」から「SONY」という名前を考案しました。

1958年1月、社名を「ソニー株式会社」に変更。同年12月には東証に上場。盛田は1959年に38歳でソニー代表取締役副社長に就任しました。

盛田は国際展開にも積極的でした。東京銀座にはセールスマンを置かず、顧客が自由に商品を手に取れるショールームを開設(後にアップルストアが参考にしたとされる)。1960年に米国ソニーコーポレーションオブアメリカを設立し社長に就任。同年にはスイスにもソニーオーバーシーズSAを設立し、これも社長に就任しています。

1961年には日本企業として初めて米国でADR(米国預託証券)を発行。1962年にはニューヨーク5番街にソニーショールームを開設。1970年には日本企業で初めてニューヨーク証券取引所に上場を果たしました。

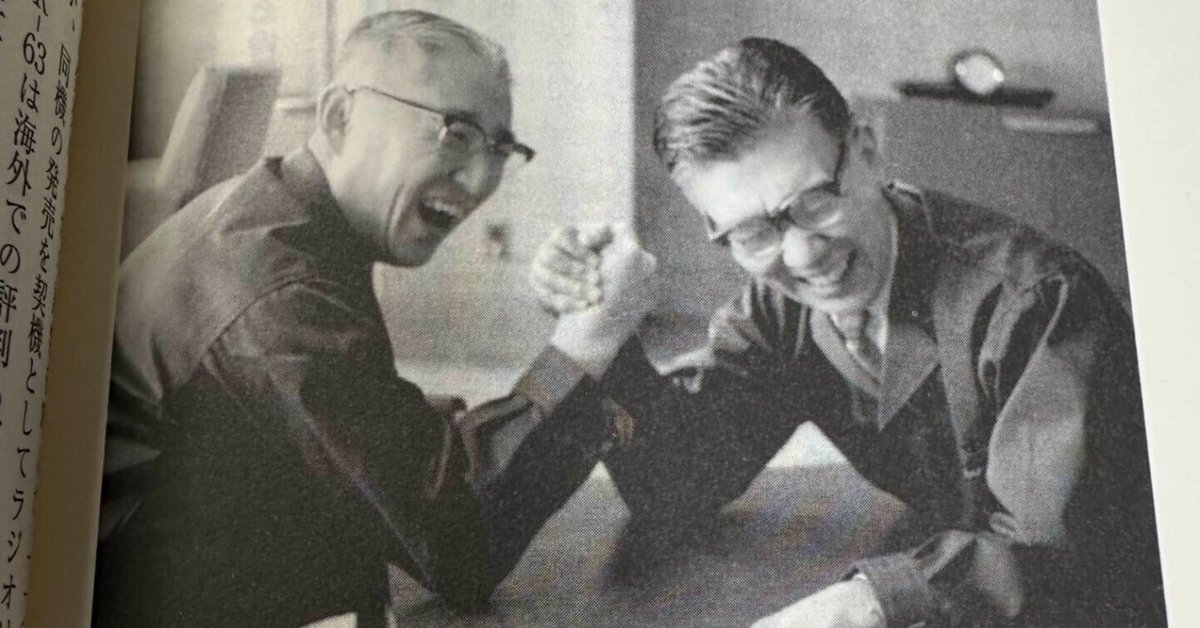

二人の関係性──天才と実務家

井深と盛田の関係は、「技術の井深、販売の盛田」「研究開発の井深、それ以外の経営全般が盛田」と表現されることが多いです。盛田は井深の構想を実行に移す役割を担い、社内の事はほぼ盛田が仕切っていました。

新製品の最終判断も盛田が行なっていました。井深がGOを出した製品でも、盛田がNGを出せば潰れることもあったそうです。社内外で盛田は「悪役」を買って出ることもありましたが、一貫して井深の責任にすることはなく、不満も口にしませんでした。

二人が対立した場合は盛田が折れるのが通例だったといいます。あるソニーの幹部は「生き方を井深さんに、働き方を盛田さんに教わった」と語っています。

盛田昭夫の「演技力」──No.2の真髄

ソニーのロゴをデザインし、ウォークマン開発チームのリーダーだった黒木氏の著書によれば、盛田昭夫の長男・英夫さんは父親についてこう語っています。

「父・昭夫は生涯を通じて完璧な演技者だった。外国人であれ日本人であれ、昭夫の素顔を見た者はいない。王様の役を演じるには、常日頃から王様の様に振舞わなくてはならない。父はそれがとてもうまかった」

「父が抱いていた自己イメージは、盛田家の15代当主であり、日本屈指の成長率を誇る会社の社長、日本で最も国際的な理解力のある実業家をも演じなくてはならなかった。この役を演じきるために、父は懸命に努力し、働き、勉強した。見事なものだ」

これはNo.2の真髄を表す言葉かもしれません。表舞台に立つ「演技者」としての役割を完璧に果たしながら、裏では地道な努力を積み重ね、組織全体を支えていく。しかも、複数の役割(家業の継承者、企業の経営者、国際人)を同時にこなす必要があったのです。

まとめ:盛田昭夫に学ぶNo.2としての真髄

盛田昭夫はソニーの共同創業者であり、時にはNo.1の役割も担いましたが、初期においては井深大のビジョンを実現するためのNo.2として黒子の役割を果たしました。その後も、「井深イズム」と呼ばれる理念を守りながら、ビジネスとして成功させる実務家としての役割を担いました。

そのNo.2としての真髄は以下のポイントに集約できるでしょう。

-

決断力:自分の人生の岐路や、ビジネス上の重要局面で迷わず決断を下す勇気

-

実行力:井深の構想を実現するための地道な努力と実務能力

-

マーケティング力:消費者や市場の視点からビジネスを考える力

-

国際感覚:日本だけでなく世界を視野に入れた戦略的思考

-

演技力:必要な役割を果たすための自己変革能力

現代のビジネスパーソンがNo.2として活躍するためにも、盛田昭夫の生き方には多くの学びがあります。特に注目すべきは、彼が決して「補佐役」に甘んじていたわけではなく、時には井深のアイデアに「NO」と言う勇気も持ち合わせていたことです。

No.2の役割とは、単にトップの指示に従うことではありません。組織全体の成功のために、時には異なる視点から意見し、時には全体のバランスを取りながら、トップのビジョンを最大限に実現していくことにあります。盛田昭夫はその模範的な例と言えるでしょう。

ソニーは現在も世界的企業として活躍しています。事業ポートフォリオはゲーム、音楽、映画、エレクトロニクス、半導体、金融と多岐にわたり、売上高13兆円、時価総額16兆円を超える巨大企業です。そのルーツには、井深大と盛田昭夫という二人の創業者の相互補完的な関係がありました。

盛田昭夫の決断と実行力がなければ、井深大の天才的なアイディアも日の目を見なかったかもしれません。優れたNo.2の存在が、優れた企業を生み出すのです。

本記事が、二番経営の真髄を探求するビジネスパーソンの一助となれば幸いです。

本記事はポッドキャスト番組「二番経営」をベースに執筆しています。さらに詳しい内容は是非ポッドキャストでお聴きください。

ポッドキャスト「二番経営」のご案内

「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」は、なかなか表に出ない組織の「二番=No.2」をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方や、この仕事の面白さ・大変さなど、「No.2の悲喜こもごも」を毎週水曜日に新エピソードを配信リスナーの皆さんにお届けしています。

Apple Podcast

Spotify

Youtube Music

番組の最新情報やご感想はこちら

-

Xアカウント(旧Twitter):

https://x.com/KatsumiYasuhide -

お便りサイトURL:

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfIAssluiJoSAgI6li4Vj1r8m

ZcoSc3LgdVuNptDV4kkJ5Atg/viewform

ぜひフォローやコメントをお待ちしています。

著者:勝見 靖英(株式会社オーツー・パートナーズ取締役)

- カテゴリ

- ビジネス・キャリア