【SONY創業史②】なぜソニーの二人は成功したのか?──井深大と盛田昭夫の「理想の役割分担」から学ぶNo.2論

はじめに:成功した創業者コンビの秘密

ビジネスの世界には、一人の天才的な創業者によって築かれた企業もあれば、複数の創業者が力を合わせて成功を収めた企業もあります。後者の典型例として、ソニーを創業した井深大と盛田昭夫のペアは特筆すべき存在です。

今日、ソニーはゲーム、音楽、映画、エレクトロニクス、半導体、金融と多岐にわたる事業を展開する巨大コングロマリットとして世界中で知られています。しかし創業当時は、焼け跡の日本橋のデパートの一室から始まった小さなベンチャー企業に過ぎませんでした。

この小さな会社が世界的企業へと成長できた背景には、創業者二人の絶妙な役割分担があったと言われています。本記事では、ソニーの成功を支えた井深と盛田の関係性に着目し、「No.2論」という視点から、組織における理想的な役割分担について考察していきます。

対照的な二人のバックグラウンド

井深大:13歳年上のビジョナリー

井深大は1908年生まれ。早稲田大学理工学部を卒業した技術者で、盛田昭夫より13歳年上でした。幼い頃から科学好きで、大学時代には光学機器の研究で国際的な賞も受賞しています。

戦中は軍事技術の研究に携わり、終戦後は技術者仲間と共に日本橋白木屋デパートの一室に「東京通信研究所」を設立。自らの貯金を切り崩してメンバーの給料を支払うなど、技術への情熱と仲間への信頼を大切にする人物でした。

井深の持つ技術者としての直感と創造性は、ソニーの製品開発の原動力となりました。「自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」を理念に掲げ、常に誰も作ったことのない製品を生み出すことを目指しました。

盛田昭夫:経営者の血を引く実務家

一方の盛田昭夫は、1921年生まれ。井深とは対照的に、代々続く酒造業の名門・盛田家の跡継ぎとして育ちました。幼少期から父親に経営者としての心構えを教え込まれ、10歳の頃から重役会議に同席していたといいます。

しかし盛田自身の興味は物理学にあり、大阪帝国大学理学部で学びました。戦時中は海軍技術中尉として勤務し、そこで井深と出会います。二人の間には年齢差以上の強い信頼関係が生まれました。

終戦後、盛田は実家の跡継ぎとして酒造業に戻るか、新たな道を切り開くかの岐路に立ちます。父親の「お前は自分の一番好きなことをやりなさい」という言葉に背中を押され、井深との事業に参画する決断をしました。

相互補完的な役割分担の形成過程

創業初期の試行錯誤

1946年5月、井深と盛田は「東京通信工業株式会社」(現ソニー)を設立します。井深の義父である前田多門が社長、井深が専務、盛田が取締役という布陣でスタートしました。

創業当初は何を作るべきか模索する段階でした。電気炊飯器、パン焼き器、電気座布団など様々な製品を試作しましたが、大きな成功には結びつきませんでした。

この試行錯誤の過程で、二人の役割分担が徐々に明確になっていきます。井深は常に新しいアイデアを生み出し、「これを作ろう」と提案する役割を担いました。一方の盛田は、そのアイデアを現実のビジネスとして成立させるために、製造方法、マーケティング戦略、販売チャネルなどを考える役割を担っていきました。

「聞く耳」と「実行力」の協働

ソニーの成功事例を見ると、しばしば井深の「聞く耳」と盛田の「実行力」の絶妙な協働が見られます。例えば、テープレコーダー開発のきっかけは、井深がNHKで見かけたアメリカ製のテープレコーダーでした。井深はその機器に可能性を見出し、社内に持ち帰って開発を提案します。

盛田はこの提案を真剣に受け止め、懐疑的だった社内の会計担当者を説得するために闇の料理屋に招待して熱弁をふるいました。その後の開発過程では、井深が技術的方向性を示し、盛田は特に録音テープの製造技術確立に注力。「我々はついにテープ産業を日本に作った」と誇りを持って語ったといいます。

このように、井深のビジョンを盛田が実現するという役割分担は、ソニーの成長過程を通じて一貫して見られる特徴でした。

二人の役割分担が生んだ意思決定事例

トランジスタ技術の導入と国際戦略

ソニーの国際的成功の大きな転機となったのは、トランジスタ技術の導入でした。1953年、井深の指示を受けた盛田はアメリカに渡り、ウエスタンエレクトリック社とのトランジスタ特許契約を締結します。

当時の日本では、小さな会社が海外の最新技術を導入することに対して懐疑的な見方が強く、特許使用料900万円の送金許可を得るのに6カ月もかかりました。盛田はこの困難を粘り強く乗り越え、日本企業として初めてトランジスタ技術を導入することに成功しました。

さらに盛田は、欧米視察の際にオランダのフィリップス社の成功に刺激を受け、「片田舎から世界企業に成長できるなら、我々にもできるはずだ」という確信を深めました。この海外視察の経験が、後のソニーの国際展開戦略に大きな影響を与えることになります。

ブランド戦略における大胆な決断

盛田が下した重要な決断の一つに、「SONY」という社名の採用があります。東京通信工業という日本語名では海外展開に限界があると感じた盛田は、ラテン語の「音」を意味する「sonus」と当時流行していた「sonny boy」から「SONY」という名前を考案しました。

1958年、社名を「ソニー株式会社」に変更する際には、当時の日本企業としては極めて異例の決断でした。漢字やひらがなではなく、カタカナの社名を選んだことは、国際化を見据えた盛田の先見性の表れでした。

また、トランジスタラジオをアメリカ市場に売り込む際、ブローバ社から10万個の大量発注を受けましたが、自社ブランドを捨てて相手先ブランドで販売する条件には断固として応じませんでした。社内からも「惜しい」という声があった中で、ブランド戦略を重視する盛田の決断が、後のソニーブランドの世界的確立につながっていきました。

相互尊重に基づく意思決定メカニズム

対立と調整の実態

井深と盛田の間には、当然ながら意見の対立もありました。特に製品開発や事業戦略に関して、技術者の井深と実務家の盛田では視点が異なることも多かったといいます。

興味深いのは、社内では新製品の最終判断も盛田が行っていたという点です。井深がGOを出した製品でも、盛田がNGを出せば潰れることもあったそうです。社内外で盛田は「悪役」を買って出ることもありましたが、一貫して井深の責任にすることはなく、不満も口にしませんでした。

一方で、二人が対立した場合は盛田が折れるのが通例だったといいます。これは単に井深が年長者だからというだけでなく、盛田が組織全体のバランスを重視していたためと考えられます。あるソニーの幹部は「生き方を井深さんに、働き方を盛田さんに教わった」と語っています。

実務的な権限分担

ソニーの急速な成長を支えたのは、明確な権限分担でした。井深が技術開発と製品構想に集中する一方、盛田は国内外の営業、財務、人事など会社の実務全般を担当しました。

特に国際展開では盛田の手腕が遺憾なく発揮されました。1960年に米国ソニーコーポレーションオブアメリカを設立し社長に就任。1961年には日本企業として初めて米国でADR(米国預託証券)を発行。1970年には日本企業で初めてニューヨーク証券取引所に上場を果たしました。これらの画期的な国際戦略は、盛田のリーダーシップなしには実現できなかったでしょう。

一方、井深は国内での研究開発に集中し、トリニトロンカラーテレビ(1968年)やベータマックスビデオ(1975年)、ウォークマン(1979年)など、ソニーの代表的製品の開発を主導しました。

理想的なNo.2の条件──盛田昭夫に学ぶ

自律性と忠誠心のバランス

盛田昭夫のNo.2としての特質を考えると、「自律性」と「忠誠心」のバランスが特筆されます。盛田は井深のビジョンに忠実でありながらも、単なる実行役ではなく、独自の判断と責任で意思決定を行いました。

この自律性は、盛田自身のバックグラウンドに由来するものかもしれません。盛田家の跡継ぎとして経営者としての素養を身につけていた盛田は、「従うべき時」と「主体的に動くべき時」を本能的に理解していたのでしょう。

「補完」の意識

盛田は常に井深との関係を「補完」として捉えていました。井深が得意とする技術開発や製品構想の領域を尊重しつつ、井深が苦手とする販売や財務、組織運営の領域を自らの責任として引き受けました。

この「補完」の意識は、単に仕事を分担するというレベルを超えた、より深い相互理解に基づくものです。井深の思考や価値観を深く理解した上で、その実現のために何をすべきかを常に考えていたのです。

表舞台と裏方の使い分け

ソニーの成長過程では、盛田がむしろ表舞台で活躍するケースも増えていきました。特に国際的な場面では、語学堪能で外交的な盛田が前面に立ち、井深は国内での開発に集中するという役割分担が定着しました。

しかし興味深いのは、盛田が表舞台に立つ場合も、常に「ソニーは井深と私が創った会社」と語り、井深の存在を前面に出していたことです。このように、状況に応じて表舞台と裏方を使い分けながらも、常に創業パートナーへの敬意を忘れなかった点は、理想的なNo.2の姿勢として学ぶべきでしょう。

結論:成功する組織の「トップとNo.2」の理想形

井深大と盛田昭夫の関係から見えてくる、成功する組織の「トップとNo.2」の理想形とは何でしょうか。

まず、お互いの強みと弱みを正確に認識し、尊重し合うことが挙げられます。井深は技術者としての直感と創造性で新たな製品のビジョンを掲げ、盛田はそれを実現可能なビジネスとして確立する実務力を発揮しました。

次に、共通のビジョンと価値観を持ちつつも、アプローチの多様性を認めることです。二人は「世界初の製品を作る」という共通の志を持ちながらも、それを実現するための方法論では時に意見が分かれました。しかし、その違いこそが、より強靭な意思決定につながったのです。

そして、明確な役割分担と権限委譲です。井深が技術と製品開発に集中できたのは、会社の実務全般を盛田に任せる信頼関係があったからこそです。この信頼に基づく権限委譲が、両者の能力を最大限に発揮させる環境を作り出しました。

最後に、個人の成功よりも組織の成功を優先する姿勢です。二人の間に対立があっても、最終的には組織全体の利益を優先する柔軟性がありました。特に盛田は、時に自らの判断を曲げてでも、組織の一体性を重視する決断を下しています。

これらの要素が組み合わさることで、ソニーは創業者二人の能力を最大限に活かし、戦後日本を代表する世界企業へと成長することができたのです。

おわりに:No.2としての生き方

盛田昭夫は当初No.2の立場からスタートしましたが、単なる「補佐役」ではなく、積極的に経営に関わり、時にはトップの方針に異議を唱えることもありました。その後、社長、会長と歩みを進めながらも、常に井深との二人三脚で会社を成長させていきました。

現代のビジネスパーソンがNo.2として活躍するためには、盛田昭夫のような「自律的なNo.2」の生き方が一つのモデルになるでしょう。トップのビジョンを深く理解し、それを実現するために自らの能力と判断で行動する。そして時にはトップの意向と異なる決断をしても、最終的には組織全体の成功に貢献する。

盛田昭夫と井深大という二人の創業者の理想的な役割分担から、現代の組織運営においても多くの示唆を得ることができるのではないでしょうか。

参考文献・資料

-

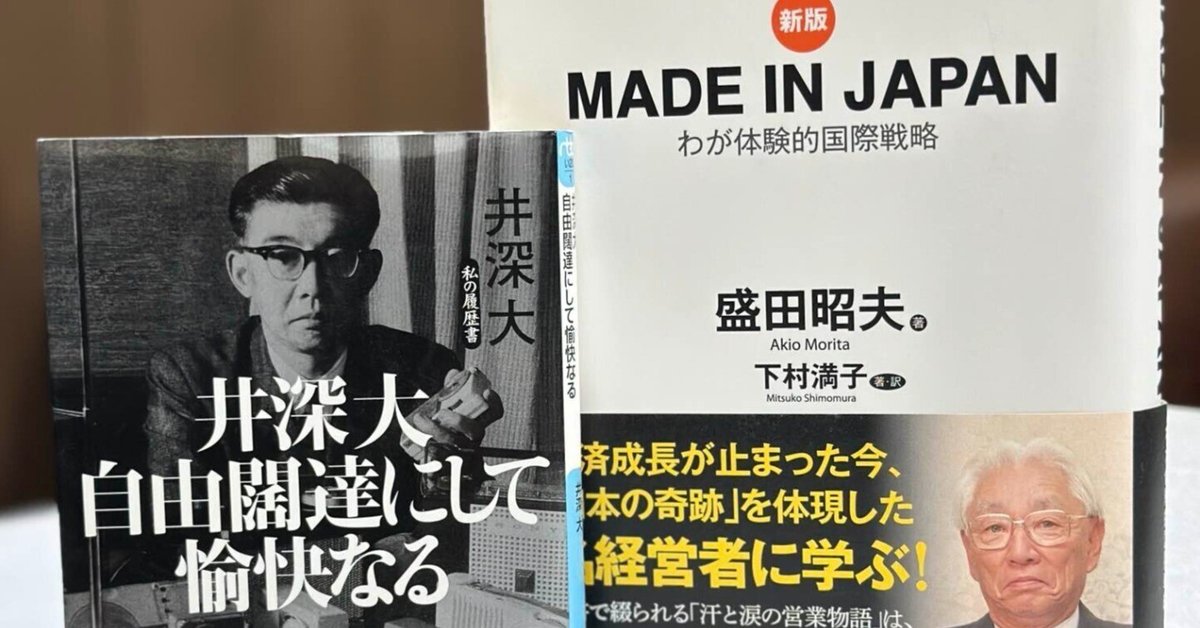

盛田昭夫『MADE IN JAPAN―わが体験的国際戦略』朝日新聞社、1987年

-

井深大『自由闊達にして愉快なる私の履歴書』日本経済新聞社、1992年

-

『ソニー自叙伝』ソニー広報部編、1996年

-

『ソニー創業者 盛田昭夫回顧録』盛田昭夫、講談社、1999年

ポッドキャスト「二番経営」のご案内

「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」は、なかなか表に出ない組織の「二番=No.2」をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方や、この仕事の面白さ・大変さなど、「No.2の悲喜こもごも」を毎週水曜日に新エピソードを配信リスナーの皆さんにお届けしています。

Apple Podcast

Spotify

Youtube Music

番組の最新情報やご感想はこちら

-

Xアカウント(旧Twitter):

https://x.com/KatsumiYasuhide -

お便りサイトURL:

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfIAssluiJoSAgI6li4Vj1r8m

ZcoSc3LgdVuNptDV4kkJ5Atg/viewform

ぜひフォローやコメントをお待ちしています。

著者:勝見 靖英(株式会社オーツー・パートナーズ取締役)

- カテゴリ

- ビジネス・キャリア