ナンバー2視点のイノベーション

ナンバー2視点のイノベーションとは?

みなさん、はじめまして/こんにちは、ポッドキャスト番組「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」でメインパーソナリティを務めています勝見靖英と申します。この記事は、2025年1月22日配信の第46回放送「ナンバー2視点のイノベーション」の内容をベースに、私自身が執筆しました。

番組では、トップのビジョンを実現する立場=「No.2(ナンバー2)」にフォーカスし、組織の二番手視点で仕事の魅力や苦労を語っています。今回はイノベーションを取り上げつつ、天才発明家だけが主役じゃない、二番手だからこそ見えるイノベーション推進のリアルを書籍を参考に探った回になりました。

歴史に見るイノベーション

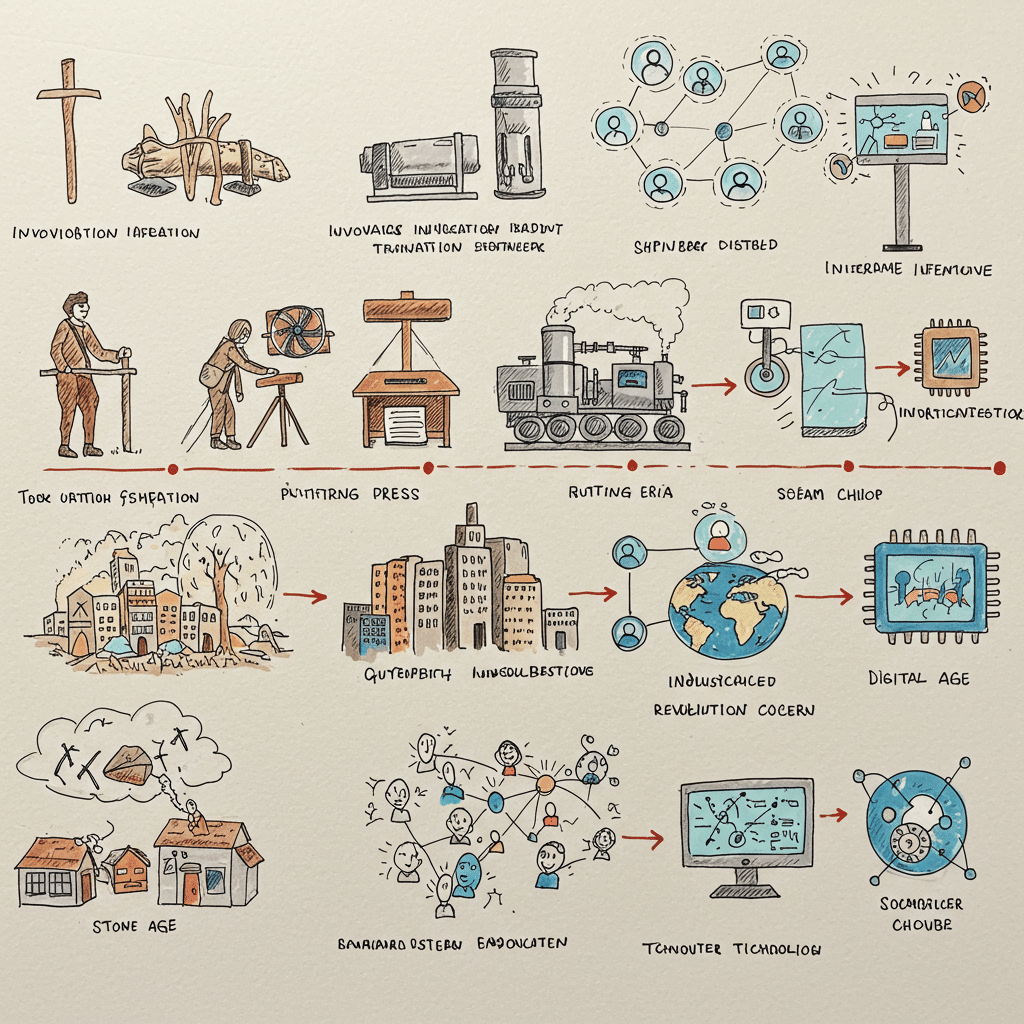

番組冒頭では、台本資料から生成AIに対して「18世紀から現代に至る主要イノベーションと、その社会的影響や推定スコアを挙げてほしい」と依頼して出力した結果の一部を紹介してみました。以下がそのリストです(年代や点数は、あくまで生成AIによる目安です)。

みなさんのイメージと齟齬はありませんか?インターネットやスマートフォン、人工知能等イノベーションと言ったらコレ!というものも出ていますが、改めて眺めてみると、鉄道、上下水道、電球、自動車、飛行機・・といった18-19世紀の発明品の偉大さをまざまざと感じました。

2020年代を生きる私達にとってインターネットや携帯・スマホが無い生活は考えられないですが、上下水道の無い世界の方があり得ないですよね。紡績機が無い世界では衣服も量産出来ない為に非常に高価なものだったそうです。19世紀ではごく普通のシャツ1枚の価値が労働者の1ヶ月分の賃金に相当していたそうです。

イノベーションとは「経済成果をもたらす革新」

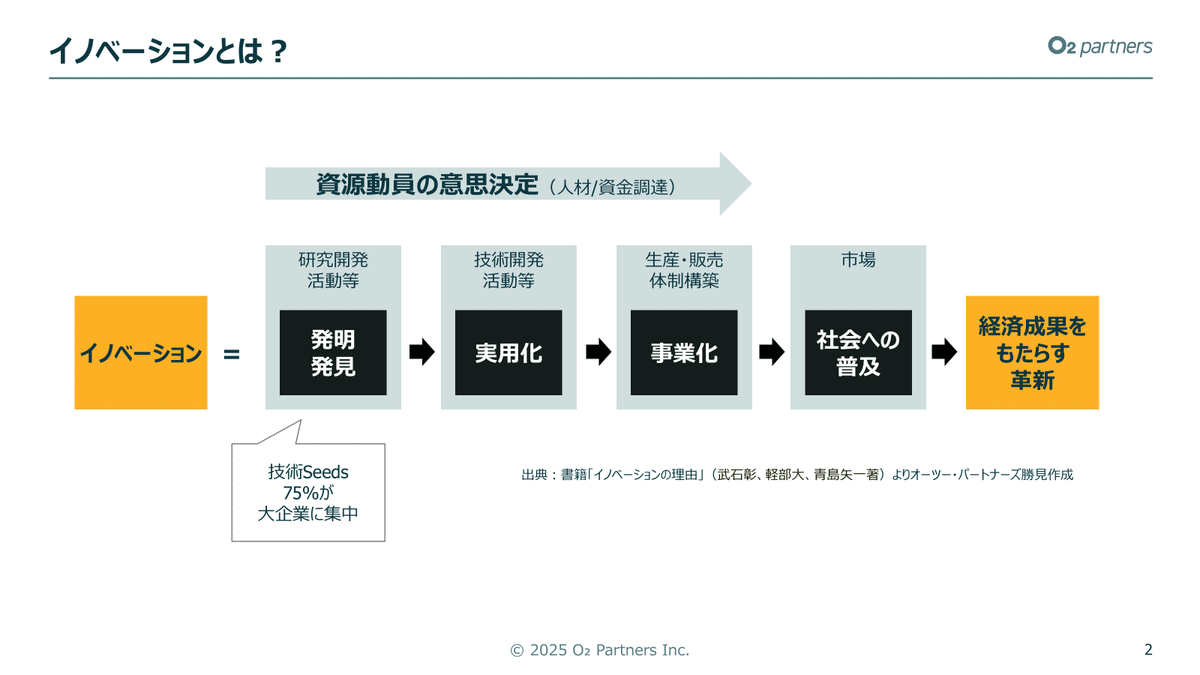

番組でも触れましたが、経済学者シュンペーターの有名な定義では、イノベーションは「経済成果をもたらす革新」とされています。すなわち、研究や発明が単に生まれるだけでなく、実際に多くの人が利用し、企業や社会に利益・恩恵をもたらしてこそ、初めてイノベーションと呼べるわけです。

イノベーションへの4段階

武石彰・青島矢一・軽部大 著の『イノベーションの理由』(有斐閣)では、イノベーションを生み出すには、発明・発見(研究開発)、実用化(量産・安全性・制度整備など)、事業化(ビジネスモデルに落とし込み、販売体制を確立)、社会への普及(幅広い利用が進み、経済的価値が可視化される)の4つの段階が必要で、特に3つの段階は「人材や資金といった資源の動員」が必要であると説明しています。

大企業とスタートアップ:イノベーションに向いているのは?

一般的には「スタートアップのほうがスピード感があり、イノベーションを起こしやすい」というイメージがあります。一方で、今回の番組準備中に私が読み直したいくつかの書籍や論考では、「実は大企業こそがイノベーションに適している」という興味深い視点が提示されています。

-

「発明・発見」の証左となる特許取得数(=技術Seeds)は大企業が75%と集中している

-

資源動員のしやすさ:スタートアップ企業が資金調達をし、必要なヒトを含む各種経営資源を集める難しさに比べれば、役員会等を含めた社内稟議プロセスを進める事、自社の経営資源をスタート段階から活用できる事の優位性は計り知れない。

大企業によった考えではありますが、中堅企業や老舗の中小企業においても近い事は言えるのではないかと思います。そんな中でイノベーションを創出するのに活躍するのは、天才や異能人材よりも二番経営人材だと思いませんか?

「ナンバー2」としてイノベーションを推進する

イノベーションプロセスを進めるには本番組「二番経営」でずっとテーマにしてきた“ナンバー2(No.2)”の視点が非常に有効になると思います。企業内の新技術や新規事業を、研究段階から本格的に世の中へ広めるには、誰かが現場や経営層をつなぎ、必要なリソースを確保し続ける必要があります。

-

天才的なアイデアマンや研究者だけでは足りない

-

既存事業とのバランスをとりながら、周囲を説得

-

経営トップの意思決定や追加投資が得られるよう裏で根回しをする

こうしたタスクは、二番手の立場にある人間が担う場面が多々あります。実際のところ、大企業で新規プロジェクトを実行するときは、何年も続く“社内調整”や“予算確保”のプロセスがカギです。そこで「ナンバー2視点のイノベーション」の面白さが浮かび上がってくるわけです。

身近な製品にもイノベーションは潜んでいる

番組終盤で取り上げた例として、日本における生産工学・生産技術分野の卓越した業績を顕彰する大河内賞を受賞した花王のアタックや富士写真フイルムのデジタルX線画像診断システムなどが挙げられます。そこには企業の研究開発力やマーケティング、製造技術など数多くの要素が組み合わさっており巨大なイノベーションなのです。

多くの消費者にとっては目新しさが薄い製品であっても、裏には大きな変革が動いているケースは少なくありません。イノベーションというと“天才起業家が起こす革命”ばかりが目立ちますが、二番手を含む企業内の関係者が長期的に支えてこそ成し遂げられる分野も多いのです。

まとめ:ナンバー2として革新を支える意義

「ナンバー2視点のイノベーション」――それは、一見するとスポットライトを浴びにくい地道な活動かもしれません。しかし番組でお伝えしたかったのは、「発明家やトップ一人では世の中を動かせない。さまざまな立場の人々がチームとして関わるからこそ、イノベーションが形になる」ということです。

天才達が集う気鋭のスタートアップ起業、米シリコンバレーのイケてる企業群が起こすことだけがイノベーションな訳ではありません。

地味かもしれない、普通のことかもしれない、そんな裏方のような動きが、イノベーションを生み出す為にいかに重要か。華やかなトップだけではなく、ナンバー2だからこそ生まれる視点や推進力が、組織の未来をつくる――それが今回の番組で語りたかったメッセージです。

参考文献・リンク

-

書籍

-

中野剛志 著『真説・企業論 ビジネススクールが教えない経営学』(講談社現代新書)

評論家・官僚経験を持つ中野剛志氏が、大企業の持つ研究開発力や投資余力を再評価し、「既存の定説にとらわれすぎると日本企業のイノベーション力を見落とす」と論じた一冊です。https://amzn.asia/d/bN7Eelp -

武石彰・青島矢一・軽部大『イノベーションの理由』(有斐閣)

-

技術革新に関する事例研究が盛り込まれており、特に「大河内賞」を受賞した企業・研究を対象に、イノベーション実現プロセスを具体的に検証。そこから得られるのは、資源動員(ヒト・カネ・設備など)を社内で統合できる大企業の強みがイノベーションを牽引することも多い、という示唆があります。

-

-

-

記事

-

日経クロステック「変革者のアタマのナカ」

「大企業のほうがイノベーションに向いている」評論家の中野氏の視点

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02827/082100008/?P=3

番組では、中野剛志氏と勝見が所属する株式会社オーツー・パートナーズの代表取締役社長松本晋一との対談記事のご紹介もさせて頂きました。無料登録で記事全文を読むことが出来ます。

-

-

ポッドキャスト番組

-

「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」

第46回「ナンバー2視点のイノベーション」

-

ポッドキャスト「二番経営」のご案内

「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」は、なかなか表に出ない組織の「二番=No.2」をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方や、この仕事の面白さ・大変さなど、「No.2の悲喜こもごも」を毎週水曜日に新エピソードを配信リスナーの皆さんにお届けしています。

Apple Podcast

Spotify

Youtube Music

番組の最新情報やご感想はこちら

-

Xアカウント(旧Twitter):

https://x.com/KatsumiYasuhide -

お便りサイトURL:

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfIAssluiJoSAgI6li4Vj1r8m

ZcoSc3LgdVuNptDV4kkJ5Atg/viewform

メインパーソナリティとして、今後も「ナンバー2の悲喜こもごも」をさまざまな角度からお届けしていきます。ぜひフォローやコメントをお待ちしています。

著者:勝見 靖英(株式会社オーツー・パートナーズ取締役)

- カテゴリ

- ビジネス・キャリア