【トヨタグループ創業史②】豊田と商社の深い関係

トヨタグループの歴史を紐解くとき、豊田佐吉の発明家としての才能や、豊田喜一郎による自動車事業への挑戦が注目されがちだ。しかし、この巨大企業グループの成長を支えた「縁の下の力持ち」——特に創業期における商社との関係や商社出身者の貢献については、意外にも語られることが少ない。

本来、近代日本の産業発展において商社は中核的な役割を果たしてきた。特に明治期以降の殖産興業政策下では、繊維産業を中心に商社の存在なくして外貨獲得と資本蓄積は不可能だった。トヨタグループもまた、その黎明期において複数の商社との深い関わりなくしては今日の姿はなかったといっても過言ではない。

三井物産との最初の接点

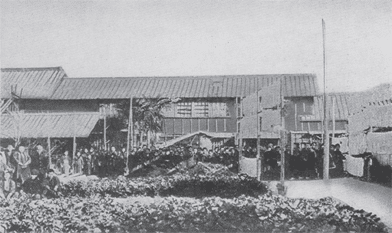

トヨタの歴史における商社との関わりは、豊田佐吉が創業した乙川綿布合資会社に遡る。1897年に石川藤八とともに設立したこの会社は、佐吉が発明した「豊田式木鉄混製動力織機」を使用した国内初の国産動力織機による織工場だった。

出典:豊田佐吉傳

この乙川綿布合資会社の製品は品質が良く、三井物産がその品質調査に乗り出したことで、佐吉の発明した動力織機の優秀さが全国に知れ渡ることになる。この出会いが三井物産との最初の接点となり、後に三井物産が佐吉の動力織機の独占販売契約を締結するに至る。

商社資本による合弁事業「井桁商会」

1899年、三井物産は資本金を出資して井桁商会という会社を設立した。経営は三井物産から派遣された人物が担当し、佐吉は技師長として織機の発明と製造に専念する立場となった。

佐吉は「国のために織機を作るには三井物産の大きな資本力の元でやるのが国益にかなう」と判断し、この合弁事業に参画した。より早く、より安く、性能の良い織機を多くの織物工場に提供し、最終的には綿布の自給と輸出による国富増大を目指した。

しかし、不況により織機が売れなくなると、佐吉の研究開発が経営の重荷と見なされるようになり、自由な研究が制限された。結果として佐吉は1901年、わずか2年で技師長を辞任し、井桁商会を退職することになる。これは佐吉にとって外部資本との協業における最初の挫折体験となった。

再び商社資本の力を借りて:豊田式織機株式会社の設立

佐吉は一度は自力での再起を図るものの、1906年、再び三井物産から株式会社化による資本増強の申し出を受ける。井桁商会での失敗体験があったにもかかわらず、佐吉は「目的である、綿布の自給、綿布の輸出、すなわち国富を増やす事であり、その為には大きな工場で大量に安く作った方が良い」と再度判断し、この申し出を受諾した。

佐吉が三井物産を再び信頼した背景には、同社大阪支店長だった藤野亀之助への信頼があった。1907年、豊田式織機株式会社が設立され、三井物産の仲介で東京、大阪、名古屋の財界人たちが発起人として名を連ねた。資本金100万円(現在の価値で約200億円規模)という当時としては巨額の資金を集め、本格的な織機製造会社がスタートした。

出典:

http://www.nagoya-rekishi.com/taisho/1912/mitsui.html

しかし、日露戦争後の不況が影を落とす中、新会社も赤字に陥る。新経営陣と佐吉の間で開発方針をめぐる対立が生じ、1910年、佐吉は常務を辞任することを余儀なくされた。これにより佐吉はほとんどの財産を失い、「発明生活の一生を誤りたる痛恨事だ」と嘆くほどの精神的打撃を受けた。

商社人からの最大の後援:児玉一造と服部兼三郎

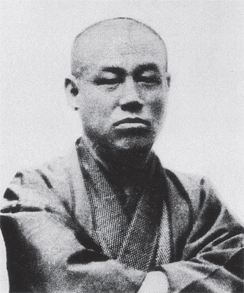

佐吉が外遊から帰国し再出発を図る中、糸の品質問題から紡績工場の新設を検討していた際、資金面で支援の手を差し伸べたのが、三井物産で役員になっていた藤野亀之助と、同社名古屋支店長だった32歳の児玉一造だった。

出典:

https://www.nikkei.com/article/DGXNMSGD0702L_X00C12A6000000/

児玉一造は佐吉の最大の後援者となり、後に三井物産綿花部を独立させて東洋綿花(トーメンの前身)を創設する。児玉は佐吉とも親戚関係を結び、豊田紡織の設立にも関わる重要人物となった。

また、服部商店の服部兼三郎も佐吉の重要な後援者の一人だった。服部は児玉一造の遠縁にあたり、後に豊田自動車の3代目社長となる石田退三は、この服部のもとで鍛えられた人物だった。

第一次世界大戦の勃発後、日本経済は未曾有の好景気を迎え、佐吉の事業も莫大な利益を上げ始める。この商社人たちの支援と戦争特需が、佐吉事業の本格的な成長の礎となった。

商社人材の取り込み:豊田利三郎の登場

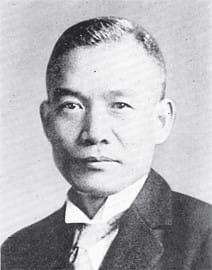

好景気の中で「豊田自働紡績工場」の更なる発展を目指した佐吉は、信頼できる経営者を探していた。そこで登場したのが、児玉一造の弟である児玉利三郎だった。

出典:

http://www.nagoya-rekishi.com/taisho/1912/kodama.html

利三郎は東京高等商業学校専攻部(後の一橋大学)に学び、伊藤忠合名会社に就職してマニラ支店初代支配人として活躍していた商社マンだった。佐吉は利三郎を娘の愛子の婿として迎え入れ、経営を任せることにした。

1918年、豊田紡織株式会社が誕生し、佐吉が社長、利三郎が常務として経営にあたった。利三郎は社交的で人当たりの良い如才ない人柄で、俊敏かつ積極果敢な仕事ぶりを見せた。海外市場の開拓にも熱心で、中国、東南アジア、インドまで足を運び販路を拡大。内外市場分析にも長け、糸や綿布の先物取引でも巨額の利益を上げるなど、商社で培った国際的な視野と取引の才覚をいかんなく発揮した。

商社との関係がトヨタグループに与えた影響

豊田佐吉の時代における商社との関わりは、単なる資金提供や販路開拓を超えた意味を持っていた。

第一に、国際的な視野の獲得である。三井物産や伊藤忠といった国際的な商社との関わりは、豊田家に国際感覚と世界市場を見据えた経営観を植え付けた。これは後の豊田喜一郎による自動車事業展開や、トヨタの国際化にも大きな影響を与えている。

第二に、商社人材の獲得である。豊田利三郎をはじめとする商社出身者の加入は、トヨタグループに新たな経営センスと実務能力をもたらした。彼らは生産技術に強い豊田家の技術者気質を補完し、バランスの取れた経営基盤を築くことに貢献した。

第三に、資本と技術の結合モデルの確立である。佐吉が苦労の末に見出した、商社資本を活用しながらも経営の自主性を保つという方法論は、後のトヨタグループの資本政策にも影響を与えている。

後年につながる商社との絆

トヨタグループと商社の関係は、創業期にとどまらず、現代にまで続く深い関係へと発展していく。

児玉一造が創設した東洋綿花(後のトーメン)は、後に豊田通商(トヨタグループの商社)にM&Aで合併されることになる。これは単なる偶然ではなく、創業期からの両社の深い関係が結実した形かもしれない。

また、佐吉の後援者だった服部兼三郎の服部商店は、綿糸相場の暴落で巨額の損失を被り、服部自身は自ら命を絶つという悲劇に見舞われた。しかし同社は、トップ亡き後も何とか存続し、現在は興和株式会社という総合商社として年商7431億円を誇り、医薬部門ではキャベジンコーワ、バンテリンコーワ、QPコーワゴールドなどのヒット商品を持つ企業として存続している。

おわりに

トヨタグループの歴史において、商社との関係や商社出身者の貢献は、必ずしも十分に語られてこなかった。これは、自動車という「ものづくり」に注目が集まりがちであることや、「技術立国・日本」という物語の中で商社の役割が軽視される傾向があったことも一因だろう。

しかし、実際には三井物産、伊藤忠、服部商店といった商社との関わりや、児玉一造、服部兼三郎、豊田利三郎といった商社人の貢献なくして、トヨタグループの成長はあり得なかった。

佐吉が幾度となく外部資本との協業に苦しみながらも、最終的に商社との関係を通じて事業を大きく発展させた歴史は、日本企業の成長モデルとしても示唆に富んでいる。技術と資本、生産と流通の最適な結合こそが、トヨタグループの強さの源泉の一つだったのである。

現代においても、モノづくりと市場をつなぐ商社の役割は決して小さくない。トヨタグループの創業史から学ぶべきは、「技術だけ」や「資本だけ」で成功したという単純な物語ではなく、多様な力の連携によって成し遂げられたイノベーションの実相なのかもしれない。

本記事はポッドキャスト番組「二番経営」をベースに執筆しています。さらに詳しい内容は是非ポッドキャストでお聴きください。

ポッドキャスト「二番経営」のご案内

「二番経営 〜No.2の悲喜こもごも〜」は、なかなか表に出ない組織の「二番=No.2」をテーマに、トップのビジョンの実現の仕方や、この仕事の面白さ・大変さなど、「No.2の悲喜こもごも」を毎週水曜日に新エピソードを配信リスナーの皆さんにお届けしています。

Apple Podcast

Spotify

Youtube Music

番組の最新情報やご感想はこちら

-

Xアカウント(旧Twitter):

https://x.com/KatsumiYasuhide -

お便りサイトURL:

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSfIAssluiJoSAgI6li4Vj1r8m

ZcoSc3LgdVuNptDV4kkJ5Atg/viewform

ぜひフォローやコメントをお待ちしています。

著者:勝見 靖英(株式会社オーツー・パートナーズ取締役)

- カテゴリ

- ビジネス・キャリア