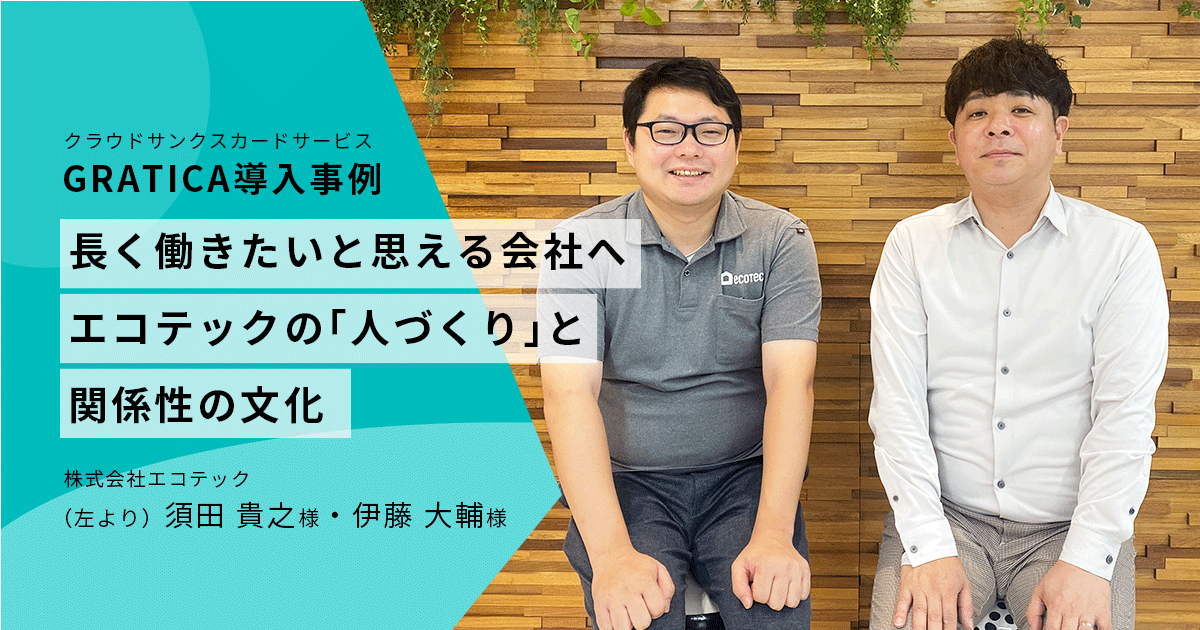

長く働きたいと思える会社へ〜エコテックの「人づくり」と関係性の文化

神奈川県横浜市に本社を置く株式会社エコテックは、住宅や施設を対象に、フロアコーティングを中心とした生活空間を快適にするサービスを展開しています。

創業から20年以上にわたり、生活空間に関わる幅広い現場で実績を重ね、地域に根ざした事業を丁寧に積み重ねてきました。

そうしたエコテックでは、社員がそれぞれの現場で分散的かつ流動的に働くスタイルが基本になり、組織全体の一体感や文化を育てることは、決して容易ではありません。

今回は、組織文化や一体感の醸成に、エコテックがどのような工夫や姿勢で取り組んでいるのか、代表取締役社長の伊藤大輔さんと、法人営業部で営業企画・サポートを担う須田貴之さんにお話を伺いました。

「自分ごと」が根付く〜理念を育てる文化

エコテックのように、働き方が分散しやすい業種では、組織の文化をどう築いていくかが課題になります。

まずは、同社のビジョンや使命が、現場でどのように実践されているのかを伺いました。

--エコテックが掲げるビジョンや使命には、どのような考えが込められているのでしょうか?また、それはどのように現場に表れていますか?

伊藤さん:

私たちのビジョンは、「感謝の気持ちを忘れず、一人ひとりが楽しみながら持続可能な会社にすること」です。

あわせて掲げているのが、「人に感動を与え続け、地域や社会に貢献していくこと」という使命です。

行動指針としては、「仕事は楽しく」という言葉を創業当初から大切にしており、今もこの言葉は、経営の軸となっています。

ここでいう「楽しく」とは、決して楽をするという意味ではありません。自分で考え、主体的に取り組むからこそ、仕事は楽しくなる。

社員にはそうした「自分ごと」の感覚を持って働いてほしいと思っており、会社としてもその意識を支える仕組みや環境づくりを心がけています。

--そうした理念や価値観は、現場ではどのように受け止められているのでしょうか?

須田さん:

朝礼や社内掲示など皆が集まる場で、理念やビジョンは日常的に社員の目に触れています。

その影響もあって、「どうすれば楽しく働けるか?」という意識が、少しずつ現場にも広がってきました。

最近では、感謝の言葉が自然に交わされる場面も増えていて、理念が行動に結びつき、文化として根づきつつあると感じています。

--社員の主体性を育み、価値観が根づく組織文化をつくるうえで、経営として意識していることは何ですか?

伊藤さん:

私が重視しているのは、「持続可能な会社」であることです。その実現には、社員が「どう働きたいか」を自ら考え、行動できる主体性が不可欠です。制度で縛るのではなく、「自分ごと」として仕事に向き合える環境づくり、そして「みんなが経営者」という意識を育てること。この3つが文化の土台になり、組織の持続性につながると考えています。

【POINT】

ビジョンや使命を伝えるだけでなく、「自分ごと」として捉えられるような環境をつくる。エコテックの文化形成は、そんな考え方に支えられていました。「仕事は楽しく」という行動指針が、社員の主体性を引き出し、分散的な働き方の中でも価値観が自然と共有される土壌を育てているように思いました。 次章では、その具体的な仕組みを見ていきます。

任せて育つ〜委員会がつくる主体性

社員の主体性に委ねるという姿勢は、どのような仕組みや場によって支えられているのでしょうか。その具体的な取り組みや、現場での手応えについて伺いました。

--理念を「自分ごと」として浸透させるうえで、何か取り組みや仕組みはありますか?また、立ち上げの経緯などもあれば教えてください。

伊藤さん:

社内の取り組みとして、特徴的なのは社員主導の「社内委員会」です。

若手社員から「もっと自分たちの声を会社づくりに活かしたい」という声が上がったことがきっかけでした。テーマ選定から企画・運営までを社員に任せており、その提案が実際に制度や施策として形になることもあります。

--委員会では、どのような活動が行われているのでしょうか?

須田さん:

委員会での取り組みの中でも、印象的なのが「トイレ掃除」の活動です。社員が当番制で本社のトイレを掃除しており、役職や部署に関係なく一緒に取り組むなかで自然と会話が生まれ、普段は接点の少ない社員同士の人柄を知るきっかけにもなっています。

何気ない活動の積み重ねが、社員一人ひとりにとって「会社づくりへの参加」を実感する場になっていると思います。

--組織全体としての変化はどうですか?

伊藤さん:

最近では経営会議でも委員会の話題が上がるようになり、組織全体にも風通しのよさが広がってきたと感じています。

【POINT】

社員の主体性をどう引き出すか

これは、組織づくりにおいて多くの企業が抱える課題のひとつではないでしょうか。

エコテックの社内委員会制度は、その問いに対する一つのヒントになりそうです。テーマの選定から企画・運営、提案までを社員に任せるこの仕組みは、「任されている」という実感を通じて、自ら考え、判断する日常を育んでいるように見受けられました。

そうした経験を重ねることで、経営理念や価値観は「与えられるもの」ではなく、社員自身が日々の判断や行動の基準として自然と受け入れるものへと変わっていく。そんなプロセスが、現場から静かに育っているように感じられました。

では、社員の主体性を引き出す制度が整ったいま、次に問われるのは「どう信頼し合い、感謝を伝え合うか」。 次章では、感謝の見える化を実現する『GRATICA』の導入と、その広がりを追います。

感謝を見えるかたちに〜『GRATICA』がつなぐ信頼と文化

エコテックは、「感謝を忘れず、一人ひとりが楽しみながら持続可能な会社にすること」をビジョンに掲げています。

社員の主体性を育む仕組みが整い、次に向き合ったのは、感謝や信頼といった気持ちのやりとりをどう育てていくかという問いでした。

その手段として導入されたのが、デジタルサンクスカード『GRATICA』です。

導入の背景について、須田さんに話を聞きました。

--『GRATICA』導入の背景には、どのような課題があったのでしょうか?

須田さん:

社内SNSでは、業務連絡と感謝の言葉が同じタイムラインに流れるため、感謝のやりとりが埋もれてしまう課題がありました。

せっかく交わされた言葉が記録にも残らず、本人にも届きにくい。

そうした状況を改善し、感謝がきちんと伝わる仕組みとして導入したのが『GRATICA』です。

また、導入を検討する中では、「機能に過不足がない」「使い勝手がよさそう」といった点も決め手になりました。 実際に、操作が直感的で、社員も日常の中で無理なく使える設計だったことが、スムーズな定着につながったと感じています。

--実際に使ってみて、社内にはどのような変化が生まれましたか?印象に残っている社員の反応などがあれば、あわせて教えてください。

須田さん:

それまであまり発言のなかった社員が、自分から「ありがとう」を送るようになったり、部署を越えてメッセージが交わされるようになったりと、ポジティブな変化が見られました。

たとえば、トイレ掃除を自主的にやってくれていた社員に「ありがとう」が届いた場面では、「ちゃんと見てくれている人がいる」と実感したという声がありました。 そして、『GRATICA』では感謝のやりとりに応じてポイントが付与され、さまざまな商品と交換できる仕組みがあります。

その交換先の一つとして、私たちは社内備品購買の申請枠を設けました。

すると、実際に社員が自分のポイントを活用し、備品購買を申請する場面が見られるようになり、「自分の行動が職場をより良くしているという実感」につながっているように感じます。

こうした積み重ねが、会社づくりへの参加意識にも広がっているのではないでしょうか。

--今後、『GRATICA』をどのように活用していきたいと考えていますか?

須田さん:

まだ社員によって使い方に差があるので、全員がもっと自然に関われるように、たとえば社内委員会との連携や、月1回のピックアップ促進などを通じた仕掛けづくりを続けています。

また、今は社内での活用が中心ですが、将来的には協力会社の皆さんとも『GRATICA』を通じて感謝を伝え合える関係性を築いていきたいと考えています。

【POINT】

信頼や承認、感謝といった、目に見えにくい定性的な価値を、どう組織の中に根づかせていくか。

これは、多くの企業にとって、制度やルールだけでは補いきれない、文化の育成に関わる大きな問いかけかもしれません。

エコテックでは、こうした定性的な価値を、デジタルサンクスカード『GRATICA』の活用を通じて、見えるかたちで日常に取り入れようとしていました。『GRATICA』の魅力は、感謝の言葉が形式ではなく、思いのこもったメッセージとして伝わる点にあります。

受け取った人はそのカードを見返すたびに、当時の情景や気持ちを思い出し、自分の存在が認められていることを実感できます。

エコテックは、『GRATICA』を通じて、心理的安全性が高い組織づくりに挑戦しているように感じました。

次章では、そうした挑戦が職場でどのように表れているのか、社員の声や日常の出来事を通して、「エコテックらしさ」の源に迫ります。

関係が支える〜長く働きたくなる環境

感謝が自然に交わされる職場では、どんな文化が育まれているのか。

その背景にある価値観や関係性を、伺ってみました。

--会社としての魅力や働きやすさは、どのようなところにあると感じますか?

須田さん:

私自身、中途採用でエコテックに入社したのですが、まず感じたのは「風通しの良さ」です。学歴や職歴に関係なく、いろんな背景を持った人が集まっていて、それぞれが得意なことを活かしながら前向きに働ける雰囲気があります。

また、仕事だけでなくプライベートな話も自然にできる環境があることで、安心感を持って働ける職場だと感じました。

--「エコテックらしいな」と感じた職場での出来事があれば教えてください。

須田さん:

エコテックでは、家族で一緒に働いている社員もいます。仕事中は自然と互いを役職名で呼び合うため、公私のメリハリが保たれ、誰もが気兼ねなく意見を交わせる心地よい関係性が育まれていると感じます。

また、親と一緒に働く若手社員が、日々の業務を通じて社会的なマナーやTPOを自然と学んでいく姿を見かけると、職場が働く場を超えて、成長の場にもなっていることを実感します。こうした光景は、エコテックならではだと思います。

伊藤さん:

エコテックの魅力は、社員同士の距離が近く、何でも気軽に相談し合える関係性があることです。こうした文化は、制度で整えたというよりも、日々の関係性の積み重ねから育まれてきたものです。

その一方で、社員一人ひとりの挑戦や成長を支える制度として、「キャリアシフト制度」や「チャレンジシート(目標管理制度)」なども整備しています。

このように、人間関係の心地よさと、挑戦を後押しする制度の両方が整っているからこそ、社員が「長く働きたい」と思える会社になっているのだと思います。

【POINT】

制度で形づくられたのではなく、日々の関係性の積み重ねによって育まれてきたエコテックの組織文化。

社員同士が自然に支え合える雰囲気や、家族で働く姿も見られる環境は、「人」に対する信頼が土台にあるからこそ実現しているのかもしれません。

そうした文化に加え、キャリアや挑戦を後押しする制度が整えられていることで、社員一人ひとりが自分らしく、長く働きたいと思える職場が形づくられているように感じました。

信頼と感謝が育ったその先に、企業は何をめざすのか。

最終章では、エコテックの描く「これから」に触れます。

社外にも広がる、「ありがとう」の循環

インタビューを通じて見えてきた、エコテックのあたたかな文化。

その先に何を描き、社会とどんな関わりを持って未来を創ろうとしているのかを聞いてみました。

--地域や社会との関わりについて、最近取り組んでいることを教えてください。

須田さん:

最近では、近隣の高校と連携し、総合学習の一環として高校生向けのワークショップを実施しました。

施工現場を見学してもらった際、「うちの学校の体育館にもコーティングしてほしい」といった声があり、とても印象に残っています。

作業の様子だけでなく、社会人としての働き方や価値の伝え方についても話すことができ、私たちにとっても良い機会になりました。

伊藤さん:

社内での仕組みづくりが進んできた今、会社としては地域や社会とのつながりにも力を入れ始めています。

たとえば、自治体と連携し、子どもたちに向けた体験活動や創作の場を提供するなど、社外との関係づくりに取り組んでいます。

外との接点を持つことは、会社にとっても新しい視点を得るきっかけになると考えています。

--これからの組織づくりや人材育成について、社内ではどのような意識や取り組みがあるのでしょうか?

須田さん:

組織が少しずつ大きくなるなかで、「会社から与えられる」のを待つのではなく、自分たちで場をつくるという意識が、自然と社内に根づきつつあると感じています。

特に社内委員会の活動では、若手メンバーが自ら動いて制度を考えたり、改善提案を出したりする姿勢が当たり前になってきました。

社員の数も増えてきて、世代も多様になっているので、今後も「一緒に会社をつくっていく」という感覚を持ち続けられる環境を整えていきたいです。

伊藤さん:

エコテックでは、「楽しく働く」と「任せること」を両立させる文化を大切にしています。そのために、若手社員が制度の立案や改善提案を行うなど、自ら会社づくりに関与する場面が増えてきました。一人ひとりが主体的に働ける環境こそが、成長とやりがいを支える土台だと感じています。これからも、社員が自分らしく活躍できる組織づくりを進めていきたいと考えています。

【POINT】

エコテックが目指す「持続可能な会社」とは、社員が自分らしさを活かしながら、組織の一員としての自覚と責任を持ち、社内外のつながりに主体的に関わっていける状態。

その実現には、社内に共通の価値観や信頼関係が根づくことが必要であり、それが社員の行動変容を促し、結果として地域や次世代との関わりへと接続されていく。

こうした構造の中で、エコテックは「社会との関係性」を育んでいこうとしていると感じました。

さいごに

今回のインタビューを通じて印象的だったのは、エコテックが制度づくりと、『GRATICA』による「感謝・承認の可視化」という両面から、組織文化の醸成に取り組んでいることです。

社員が分散的かつ流動的に働くスタイルを基本とするエコテックでは、『GRATICA』や社内委員会といった「つながりを可視化・促進する仕組み」によって、社員同士が信頼し合い、安心して声をかけ合える空気が育まれ、「関係性の質」が着実に築かれていました。

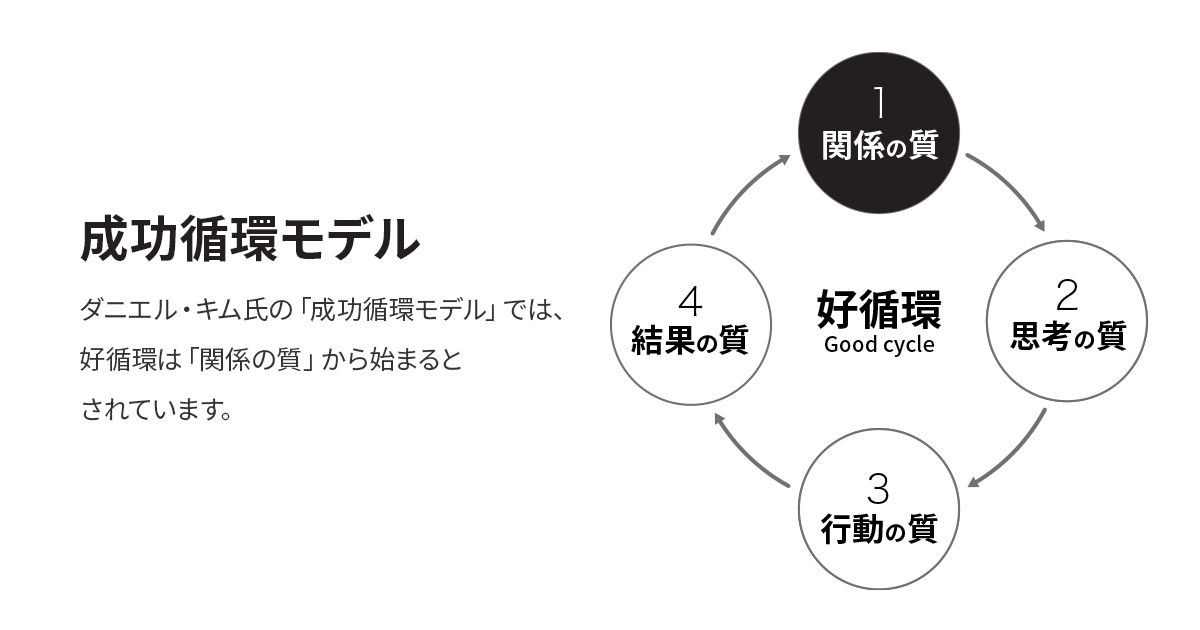

この「関係性の質」とは、単なる仲の良さではなく、相手を信頼し、互いの存在や行動に自然と意識を向け合えるような「関係の深さ」のことです。ダニエル・キム氏の「成功循環モデル」においても、こうした関係性が、組織の好循環を生む起点とされています。

エコテックでは、『GRATICA』を通じて感謝や承認の言葉が自然に行き交い、そこから生まれる信頼が、社員同士の心理的安全性を高めています。

信頼があるからこそ主体性が育ち、挑戦が促され、結果として一人ひとりの行動が組織にポジティブな変化をもたらし、「好循環」が育まれていました。

そして今、社内で育まれたその力を、社外とのつながりにも広げながら、社会に向けた価値提供の最大化に挑戦しているのではないかと感じました。

関連リンク>>

株式会社エコテック

株式会社エコテック採用情報

■『GRATICA』について

『GRATICA』は、株式会社オーケーウェブが提供するクラウド型サンクスカードサービスです。

従業員同士がオンライン上で感謝の気持ちを伝え合うことで、社内コミュニケーションの活性化、従業員エンゲージメントの向上、ひいては組織力の強化を支援します。

カードにはポイント機能も付帯でき、福利厚生の一環としての活用も可能です。

感謝の循環を、組織の力に変えていく——『GRATICA』は、そんな新しい企業文化づくりをサポートします。

▶ 詳細はこちら:https://gratica.jp/

- カテゴリ

- ビジネス・キャリア