伝統文様の意味とは?モチーフに込められた想い

日常に潜むかたちとこころ

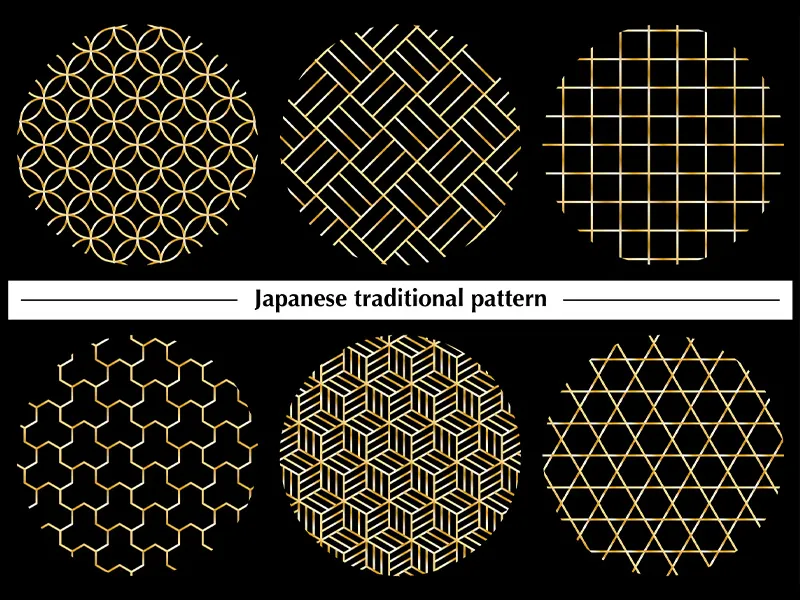

私たちの暮らしのなかには、言葉を使わずに想いを伝える「かたち」が存在しています。着物や器、建築、包装紙などに描かれている伝統文様もそのひとつです。幾何学的な模様や植物、動物をモチーフにした意匠には、見た目の美しさだけでなく、時代を超えて受け継がれてきた願いや祈りが宿っています。

文様は、古くから人々の生活とともに発展してきました。たとえば「麻の葉文様」は、生命力が強くまっすぐに育つ麻にあやかって、赤ちゃんの成長を願う意図で産着などに用いられてきました。葉が六角形に広がるデザインは視覚的にも華やかで、現代でも人気があります。「亀甲文」は六角形の連続模様で、長寿や繁栄の象徴として祝い事や婚礼にも多く取り入れられています。

このように、文様はただの装飾ではなく、見る人の心に語りかける“目に見える想い”として存在し続けています。

モチーフに込められた背景と意味

伝統文様には、それぞれ特定のモチーフが選ばれており、その背景には歴史や文化、信仰が密接に結びついています。単純に見える模様の背後にも、深い意味や物語が潜んでいます。

「青海波(せいがいは)」は、扇状に広がる波が規則的に繰り返される文様です。古代ペルシャにルーツを持つともいわれていますが、日本では平安時代以降、舞楽の衣装などに用いられ、現在も和食器や手ぬぐいなどで目にすることができます。この波は、終わりのない穏やかな暮らしがずっと続くようにという願いを象徴しています。

「七宝(しっぽう)」文様も印象的な図柄のひとつです。交差する円が連続してつながることで、縁(えにし)や調和、永続的なつながりが表現されています。人と人とのつながりを宝とみなす日本人の価値観が、この図柄の根底にあります。どちらの文様も、見るだけで心が整うような、静かな強さを持っていると感じる人も多いのではないでしょうか。

これらのモチーフを理解することで、文様が単なる装飾にとどまらない、文化的なメッセージであることが見えてきます。

技術に支えられる文様の美

こうした文様を形にするためには、熟練の職人による高度な技術が欠かせません。日本各地には、地域の風土や文化に根ざした文様表現があり、それぞれの技法が今も受け継がれています。

京都の友禅染では、絹布に筆で細かい文様を描き、色を重ねることで豊かな表現を生み出します。糊置き、色挿し、蒸し、水洗いといった工程を経て、ようやく一枚の布が完成するまでには長い時間と労力がかかります。江戸時代に庶民の間で流行した「小紋」も、緻密な型紙を用いて染められる繊細な文様で、遠目には無地に見えるほど精巧に仕上げられます。

また、文様は染色に限らず、陶芸や漆芸、木工、金工など幅広い工芸の中で表現されてきました。江戸切子では、ガラスに彫り込まれた幾何学模様が光を通してきらめく美しさを放ちます。そのひとつひとつが、文様を知り尽くした職人の感性と技術によって支えられています。

まとめ

伝統文様は、見た目の美しさを超えて、そこに込められた願いや祈りを静かに語りかけてくれます。かつての人々が自然や暮らしに寄せた想いは、図柄となって今も私たちの身の回りに息づいています。

こうした文様を理解し、身近なものとして受け入れることは、文化や歴史との対話でもあります。それは決して過去を懐かしむためだけでなく、今をより豊かに生きるための知恵として活かすことにもつながります。

現代のライフスタイルや価値観に合ったかたちで文様が再解釈されていく流れは、伝統を未来へつなぐひとつの希望です。意味を知ることで、日常に彩りを加えるだけでなく、自分自身の感性や想いを表現する手がかりにもなるでしょう。

文様に触れるということは、時を超えて受け継がれてきた心のかたちに出会うことでもあります。そうした出会いが、これからの暮らしにそっと寄り添ってくれるのではないでしょうか。

- カテゴリ

- 生活・暮らし