日本の半導体産業再興に向けた技術者の役割とは?

かつて世界の半導体市場を席巻した日本。しかしその栄光は過去のものとなり、現在では台湾や韓国、アメリカの企業に主導権を握られています。1988年には世界シェアの約50%を誇っていた日本の半導体産業も、2023年時点でのシェアは10%未満にまで低下しています。その一方で、グローバルでの半導体需要は拡大の一途をたどり、2030年には1兆ドル市場に到達すると予測されています。

このような変化のなかで、政府・企業・教育機関が連携し、日本の半導体産業再興を本格的に進める動きが広がっています。そして今、その中核を担う存在として注目されているのが「技術者」です。単なる作業員ではなく、技術と現場の未来をつなぐキーパーソンとして、技術者の役割がかつてないほど重要になっています。

技術者が守り続けてきた“品質”という資産

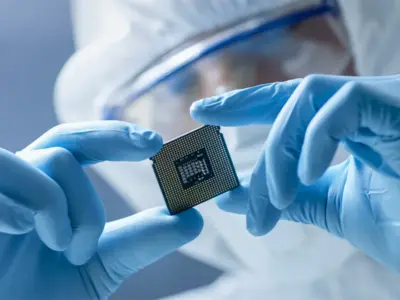

半導体の製造工程は、ナノメートル(1ナノメートル=10億分の1メートル)単位での制御が求められる非常に高度な技術領域です。特に、フォトリソグラフィーやエッチング、薄膜形成といったプロセスでは、わずかな誤差が最終製品の性能や歩留まりに大きく影響を与えます。日本の技術者は、熟練した手作業や現場感覚を活かしながら、極限まで品質を高める努力を重ねてきました。

たとえば、ある国内大手半導体メーカーでは、技術者が工程ごとの温湿度のわずかな変化にも対応し、歩留まりを1%向上させたことで、年間数億円規模のコスト削減を実現しています。このような現場に根ざしたノウハウは、AIや自動化が進む現代においても代替が難しい“人の力”です。

最新技術を動かすのは現場の知識と判断力

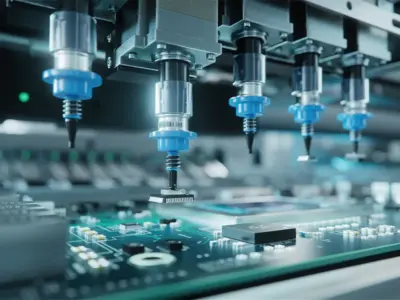

半導体技術は常に進化を続けています。2ナノメートル世代の微細加工、3次元積層技術、チップレット構造、EUV露光装置など、新たなテクノロジーが次々と登場しています。2022年には、TSMCやRapidusといった企業が日本国内に最先端工場の建設を表明し、世界的な技術拠点としての期待も高まっています。

しかし、どれだけ最先端の設備を導入しても、それを「動かす人」がいなければ技術は活かされません。新技術と既存工程の融合には、現場を熟知した技術者の判断力と応用力が求められます。導入初期には不具合や調整の繰り返しが発生しますが、技術者が試行錯誤を重ねることで、徐々に安定稼働へと導いていくのです。現場力こそが、研究成果を実生産へと転換する“橋渡し”の役割を果たしています。

“カイゼン”文化が生む強みと差別化

日本の製造業が強みとしてきた「カイゼン(改善)」文化は、半導体産業においても有効です。ある国内ファブでは、技術者主導の小集団活動により、生産ラインでの無駄な待機時間を20%削減し、月間生産台数を約10,000枚増加させたという事例もあります。

このような成果は、日々の業務の中で異常を見逃さず、細部まで気を配る日本の技術者ならではの感性と責任感によるものです。単なる効率化ではなく、品質を損なわずに改善する姿勢が、グローバル競争において日本の製造現場を差別化する力となっています。

技術者育成の危機と希望

一方で、技術者の高齢化と若手不足という課題も深刻です。製造現場では60代の技術者が第一線に立つケースも珍しくなく、今後10年でその多くがリタイアを迎える見込みです。実際、2023年に発表された経済産業省の調査では、製造業の人材不足は45万人以上にのぼるとされています。

この状況に対応するため、政府は「次世代半導体人材育成支援プログラム」などの施策を打ち出し、大学・高専との連携や実習機会の拡充を図っています。たとえば、九州工業大学では、学生が実際の半導体製造装置を扱える実習棟を整備し、年間300人規模の技術者を育成しています。こうした動きは、今後の日本の産業基盤を支える大きな希望と言えるでしょう。

おわりに:技術者を中心に再び世界の舞台へ

日本の半導体産業の再興は、単なる設備投資や海外企業の誘致だけでは実現しません。現場で汗を流し、技術と経験で製造を支えてきた技術者こそが、最も大きな資産であり競争力です。

未来の産業を支えるのは「人」。熟練の知識と技能を継承し、新たな技術と融合させる役割を担う技術者の存在が、日本の再興を現実のものにしていきます。今こそ社会全体が、技術者という職業の価値を再評価し、産業の主役として正当に評価する時期に来ているのではないでしょうか。

- カテゴリ

- [技術者向] 製造業・ものづくり