微細化限界への挑戦:EUVリソグラフィの可能性と課題

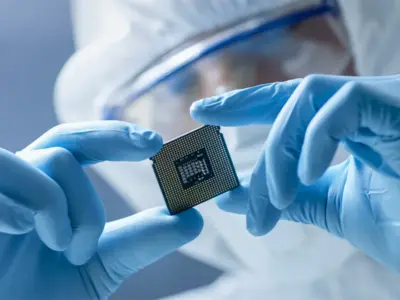

半導体産業の進化は、私たちの暮らしを目覚ましく変化させてきました。スマートフォンやパソコンだけでなく、自動運転車やスマート家電、医療機器に至るまで、高度な半導体技術はあらゆる分野に浸透しています。こうした進化を支えているのが、回路の微細化と集積度の向上です。なかでも、近年注目されているのが「EUVリソグラフィ(極端紫外線露光)」という新しい製造技術です。

この技術は、従来のリソグラフィ方式では難しかった10nm以下のプロセスを実現し、半導体製造に新たな可能性を開くものと期待されています。しかしながら、EUVリソグラフィの導入には高額な設備投資や技術者の再教育といった課題も伴っており、すべての製造現場にとって一様に恩恵があるとは言い切れません。

微細化の限界とEUVの登場

半導体の高性能化を推進するうえで、「微細化」は不可欠な要素です。トランジスタをより小さく配置することで、消費電力を抑えながら処理能力を高めることが可能となります。従来用いられていたArF液浸リソグラフィは、波長193nmのレーザーを用いる方式ですが、10nmを下回るプロセスでは多重露光や補正技術に限界が生じていました。

そこで登場したのが、EUVリソグラフィです。この技術は13.5nmという極めて短い波長を利用して、より高精細なパターンを一回の露光で形成できるため、複雑な補正工程を減らしつつ微細化を実現できる点が評価されています。歩留まりの改善や生産効率の向上にもつながるため、量産体制の要となる技術として、世界中の先端メーカーが導入を進めています。

日本企業の強みと海外拠点との連携

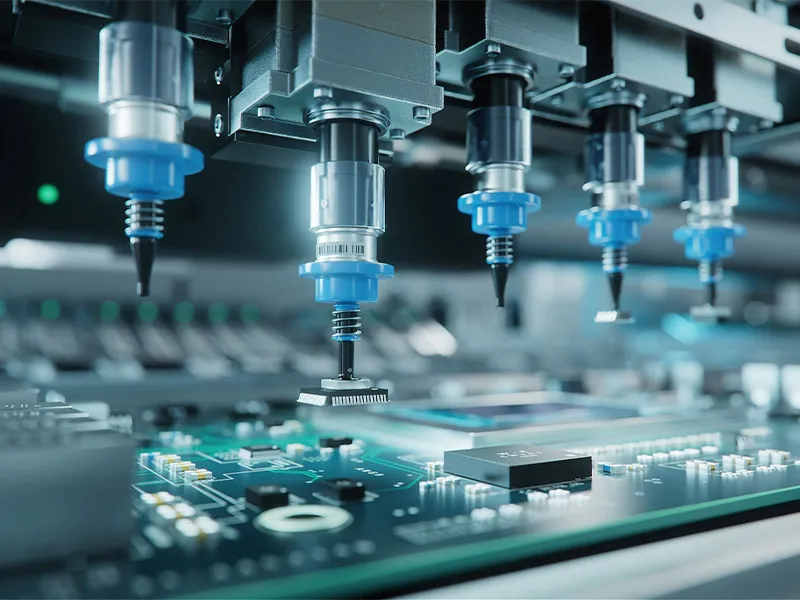

現在、EUV露光装置を製造できるのはオランダのASML社のみで、同社が開発した装置は1台あたり約300億円とされ、高度なクリーンルームや特殊な光源も必要となります。このため、TSMC(台湾)やSamsung(韓国)、Intel(米国)といった限られた大手企業が導入を進めており、日本国内での本格的な運用はまだ一部にとどまっています。

しかし、日本企業が関わる領域はEUV装置本体に限られていません。フォトレジストや反射ミラー、真空部材、精密測定装置といった周辺技術において、日本の製造業は国際的に高い評価を受けています。たとえば、JSRや東京応化工業はEUV対応のレジスト材料を開発しており、HOYAはマスクブランクスの分野で世界シェアを有しています。こうした素材・部品・測定技術の蓄積が、最先端の半導体製造を陰で支えています。

さらに、日本の製造拠点と海外拠点の間で行われる設計・製造・品質管理の連携は、グローバルなものづくりに不可欠な要素となっており、今後の展開次第では日本の中小企業にも新たな参入機会が広がる可能性があります。

普及の壁となるコストと技術者育成

一方で、EUV技術の普及には複数のハードルが立ちはだかっています。まず最大の課題は、導入にかかる初期コストの大きさです。EUV装置自体が高額であることに加え、光源や反射ミラー、制御ソフトウェア、特殊な冷却装置など、多数の補助設備も必要となります。これに対応するには、大規模な施設改修や長期的な投資計画が求められます。

EUVを扱うには従来の装置とは異なる知識とスキルが必要であり、すでに経験を積んだ技術者にとっても再教育が欠かせません。装置の操作や保守はもちろん、工程設計や材料特性への理解も求められます。こうした背景から、大学や企業、研究機関が連携した専門教育の整備が全国的に進められており、今後の成長を見据えた人材戦略の重要性が増しています。

また、製造現場では単なる技術習得にとどまらず、海外パートナーとの協働やグローバルな供給網における調整力も問われるようになっています。そのため、技術者には幅広い視野と柔軟な対応力が期待されており、これからの製造業には多面的なスキルが求められることになるでしょう。

今後の展望と日本製造業への影響

EUVリソグラフィは、単なる新技術ではなく、これからの半導体製造の土台を形づくる重要な柱となりつつあります。2nm世代を超えたプロセスが見据えられる中、ASMLは「High-NA EUV」と呼ばれる次世代露光技術の開発を進めており、実用化は2025年以降と予測されています。こうした動きに対応するためには、今から長期的な視野での準備が不可欠です。

日本の製造業にとって、装置そのものを手がけなくても、EUV技術の発展において果たせる役割は多く存在しています。材料開発や品質検査、設備制御、製造支援ソフトウェアなど、付加価値の高い分野での強みを生かし、サプライチェーン全体の最適化に貢献できる余地は十分にあると考えられます。

EUVリソグラフィの波が押し寄せる中で、製造業は従来の「大量生産型」から「価値共創型」へと進化していく必要があります。そこでは、技術、設備、人材、そして国境を越えた連携体制が大きな意味を持つようになります。日本が持つ高品質・高信頼のモノづくり文化を次世代へとつなげていくためにも、EUVの可能性と課題に対する正しい理解と積極的な対応が求められています。

- カテゴリ

- [技術者向] 製造業・ものづくり