人材のミスマッチはなぜ起こる?配置ミスを防ぐ対話の力

「本来の力を発揮できていない」。そう感じている社員は、実は少なくありません。特に中小企業では、人材配置の柔軟性が限られている分、個々のスキルと実際の業務の間にギャップが生じやすい傾向があります。スキルと役割のミスマッチは、社員のモチベーション低下や離職のリスクを高めるだけでなく、企業全体の生産性にも影響を及ぼします。

このような課題に対応するために重要なのが「配置転換のルール化」です。属人的な判断ではなく、組織として一貫性を持った人事の運用を行うことで、スキルを活かし、社員の成長と企業の発展の両立を目指すことができます。

ミスマッチが生まれる背景とは

スキルと役割の不一致は、さまざまな要因から生まれます。たとえば、採用段階でスキルや性格の適正が十分に把握されていない場合、配属された業務が本人の能力と噛み合わないというケースが発生します。また、事業の急速な変化に伴って人員配置が変わり、得意分野と無関係な業務を担当せざるを得なくなることもあります。

特に中小企業の場合は、限られた人数で複数の役割をこなさなければならないことも多く、社員の意思に関係なく「とりあえず代わりに入れる」ような場当たり的な異動が行われることがあります。その結果、本来の能力を十分に発揮できず、本人も会社も不利益を被る状況が生まれてしまいます。

中小企業における配置転換の現実

大企業であれば専門部署や育成制度が整っている場合もありますが、中小企業ではそれらを整備する余裕がないケースが多くあります。人事部門も少人数、あるいは社長や部長が兼任していることが一般的であり、人材配置の判断が主観的になりやすいという課題があります。

さらに、社内でのキャリアパスが不明確なため、社員自身も自分の希望や将来像を上司に伝える機会を持てないことが、ミスマッチの固定化につながります。組織の成長に伴って発生する役職の空席に、スキルを問わず「年次順」や「在籍年数」で選ばれてしまうことも、根本的な問題の一つです。

スキルミスマッチを防ぐための配置転換ルールとは?

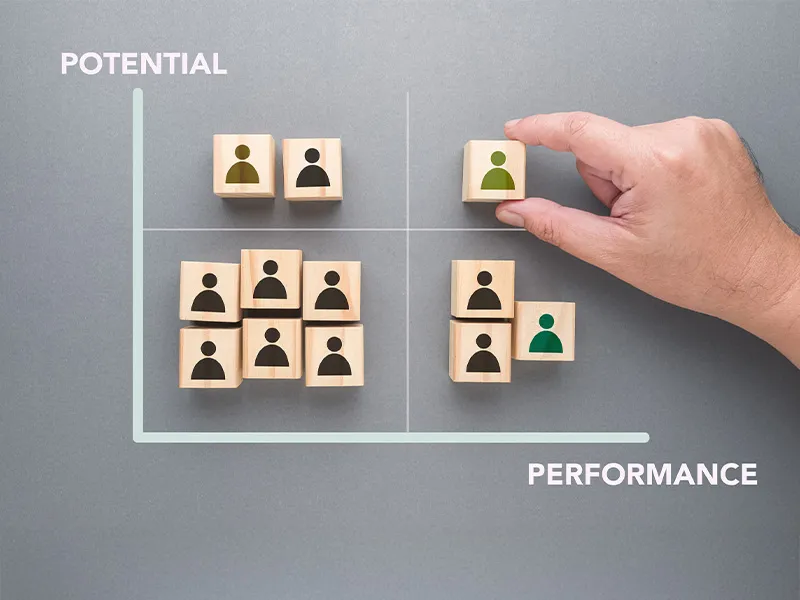

スキルと役割のミスマッチを減らすには、「配置転換」に明確なルールと目的を持たせることが重要です。

1. スキルマップの作成と定期更新

社員一人ひとりの保有スキルを可視化し、業務ごとに必要なスキルとの整合性を確認します。3か月〜半年ごとの見直しを通じて、スキルの成長も反映させましょう。評価は形式的なものにとどめず、上司の観察や実務の成果をふまえて柔軟に行うことが重要です。

2. キャリアパスの共有と対話

上司や人事担当者が定期的に面談を行い、社員のキャリア希望をヒアリングします。企業側の方針と社員のビジョンをすり合わせる場を持つことで、互いの理解を深めながら最適な配置を検討できます。

3. 異動前のトライアル期間の導入

配置転換を行う際には、いきなり正式な異動とせず「トライアル期間」を設ける方法も有効です。

新たな配置を即時に決定するのではなく、1〜2週間の「お試し期間」を設けることで、本人の適性や職場との相性を事前に確認できます。

4. フィードバックの仕組みづくり

配属された社員に対しては定期的にフィードバックの機会を設け、困っていることがないか、業務がスムーズに進んでいるかを確認しましょう。上司側にもフィードバックを受ける姿勢を持ってもらい、双方向のコミュニケーションを大切にする文化を育てることが、職場定着と生産性向上につながります。

配置転換を機能させるための鍵は「対話」

配置転換ルールを整備するだけでは、効果は限定的です。本当に重要なのは、社員と企業の「対話の質」を高めることです。

社員が安心して本音を話せる環境を整え、企業側も意図を丁寧に伝える努力を重ねることで、納得感のある人事が実現します。たとえば、キャリア面談の場を単なる報告の時間にせず、将来のビジョンや業務への不安を率直に語れる雰囲気をつくることが、人事の信頼形成につながります。

また、配置の意図を「説明責任」として全社に共有することも、周囲の納得感や応援体制の構築に有効です。

まとめ:人材配置は経営戦略の一部である

スキルと役割のミスマッチを解消する取り組みは、単に「働きやすい職場」を目指すものではありません。それは、企業が持続的に成長するための経営戦略のひとつでもあります。

特に中小企業においては、一人ひとりの貢献が全体の業績に直結します。だからこそ、配置転換をその場しのぎの対応にせず、スキルを軸にした“未来志向の戦略”として考えるべきです。社員の能力を最大限に引き出す配置がなされれば、組織の風通しも良くなり、離職率の低下や生産性の向上といった好循環を生み出すことができます。

これからの時代、「人を活かす経営」が企業の成否を分ける鍵となります。その第一歩として、自社に合った配置転換ルールの見直しから始めてみてはいかがでしょうか。

- カテゴリ

- ビジネス・キャリア