教育ママ・教育パパが抱える“孤独な不安”の正体

子どもを想う気持ちから、日々の学びを支え、進学に向けて懸命に努力する親たちがいます。いわゆる「教育ママ」「教育パパ」と呼ばれる存在です。学歴や学力が依然として重視される社会において、親としてできる限りのサポートをしたいと願うことは、ごく自然な感情だといえるでしょう。

しかしその裏側では、「この選択は正しかったのか」「ほかの家庭はどうしているのか」と、言葉にできない不安を抱え続けている親が少なくありません。相談相手も見つからず、子どもを想うがゆえに深まる孤独――。教育熱心であることが、なぜこんなにも重たく感じられてしまうのでしょうか。その背景には、現代ならではの社会構造と、変化し続ける教育の現実が見え隠れしています。

教育熱心な姿勢が、自分を追い込んでしまうことがある

親が子どもの教育に情熱を注ぐ背景には、将来の可能性を広げてあげたいという強い願いがあります。社会が高度に情報化し、進学率が上昇する中で、学歴や資格が依然として重要視される風潮もあり、親としての責任を強く意識することは自然なことかもしれません。たとえば、文部科学省の統計では、大学進学率は2023年度において58.0%を超え、特に都市部では早期の教育投資が顕著にみられています。

しかし、努力すればするほど、「自分の教育方針は正しいのか」「この塾で合っているのか」といった迷いが生じやすくなります。学力や偏差値といった指標に翻弄され、思うように成果が出ないとき、自分の接し方に原因があるのではと自問してしまうこともあるでしょう。また、他の家庭との比較や、SNSにあふれる「成功例」に心を揺さぶられることで、焦りや自己否定感が募っていくケースも少なくありません。

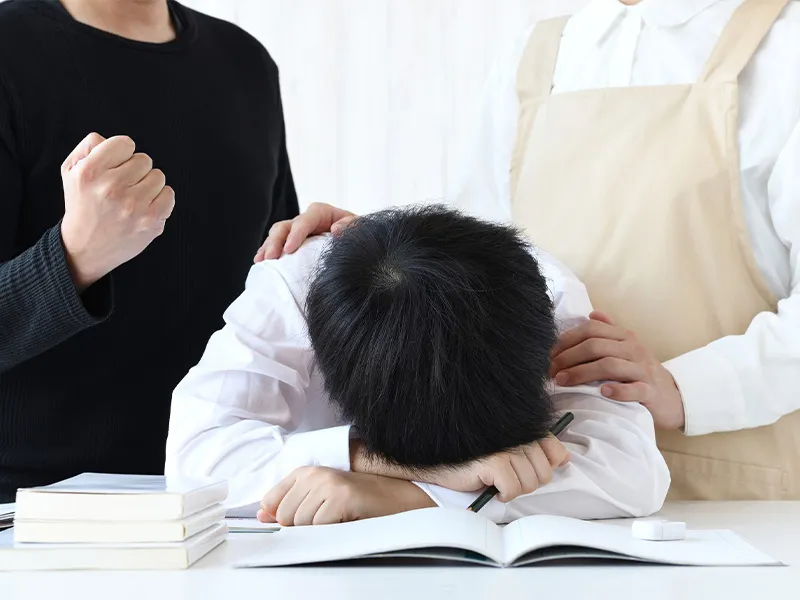

父母間で教育方針に差がある場合や、子どもとの間で意見がすれ違うときも、対話が不足していると孤独感が深まりやすくなります。特に家庭内での教育が親の責任として一手に担われていると、自分一人でなんとかしなければという強い圧力を感じることがあります。

「子どものため」が、いつしか「自分の評価」になってしまう

教育ママ・教育パパが感じる不安の根底には、自身の経験や価値観が深く関係しています。自分が高学歴である場合は「同じような道を歩んでほしい」との願いが自然と生まれますし、反対に、自分が思うような教育を受けられなかった場合は「子どもにはもっと良い環境を」と強く思うこともあるでしょう。

こうした願いは純粋な親心から出発しているのですが、気づかぬうちに「子どもの結果=親の評価」という構図ができてしまうことがあります。子どもが失敗したとき、それを自分自身の落ち度と捉えてしまい、さらに不安や罪悪感を抱いてしまう。すると教育への姿勢はますます硬直し、親子関係にも影響を及ぼす恐れがあります。

また、教育に対する社会的な視線も、親の孤独を助長する要因の一つです。熱心な親が「過干渉」と見られたり、「親の自己満足」と揶揄されたりすることもあります。そうした言葉に傷つき、自分の行動を他人に話すことすらためらうようになると、さらに閉じた世界に入り込み、孤独は深まっていきます。

見えにくくなった「教育の正解」に悩む時代

かつては「良い大学を出れば安定した職に就ける」といった明確な価値観が存在していました。しかし、現代は社会の変化が早く、テクノロジーの進展や雇用形態の多様化によって、そうした「正解」が見えにくくなっています。リスキリングや副業解禁など、生涯を通じた学び直しが重視されるようになり、「学歴」だけで人生を語れなくなってきました。

このような中で、子どもにどんなスキルを身につけさせれば良いのか、どのような進路が「将来の幸せ」につながるのかを判断するのは、親にとって非常に困難です。教育ママ・教育パパは、子どものためを思い、情報を集め、選択を重ねていきますが、あまりに選択肢が多すぎると、「選び間違うのではないか」という不安が常につきまといます。

さらに、教育現場や制度の変化も、親の不安を助長することがあります。たとえば高校のカリキュラム改定や大学入試改革などが進む中で、制度に対する理解や対応も親に求められます。こうした環境下では、家庭教育の負担が重くなりすぎてしまう傾向があります。

安心とつながりを取り戻すために

孤独な不安を和らげるには、何よりも「つながり」を取り戻すことが大切です。教育について語り合える相手がいるだけで、思い詰めていた気持ちが和らぐこともあります。地域の教育相談会や保護者同士の学びの場、あるいはSNS上の健全なコミュニティに参加するなど、外との接点を持つことで視野が広がります。

さらに、子どもと一緒に学び、一緒に悩む姿勢を持つことで、親子関係がより柔らかくなっていきます。「親だから正しい答えを持っていなければ」と思わずに、「一緒に考えていこう」というスタンスが、子どもにとっても安心感につながります。完璧であろうとするよりも、誠実であろうとすることが、家庭教育においては何よりも大切なのではないでしょうか。

- カテゴリ

- 学問・教育