“寝落ちする気持ちよさ”を、もう一度。本と眠りのあいだにある、かけがえのない体験

BOOK AND BED TOKYO。「泊まれる本屋」というユニークなコンセプトで注目を集めたこの場所は、いま改めてその魅力を見つめ直す時期を迎えています。

本を読みながら眠りにつく時間の贅沢さ、活字に没頭する文化体験、そして何度でも訪れたくなる空間と人の力。本シリーズでは、3つのテーマを通じてBOOK AND BED TOKYOの価値を掘り下げていきます。

前編では、「泊まれる本屋」という原点に立ち返り、その体験の意味を見つめ直します。語っていただくのは、BOOK AND BED TOKYOを運営する代表取締役・根岸さん。ブランドの成り立ちと、そこに込めた想いを紐解いていきます。

「泊まれる本屋」と「寝落ちを楽しむ場所」へ。原点回帰の物語

本を読みながら、いつの間にか寝てしまう。誰もが一度は経験したことのある、ささやかながらも心地よい瞬間を宿泊体験に昇華したのが、BOOK AND BED TOKYOです。

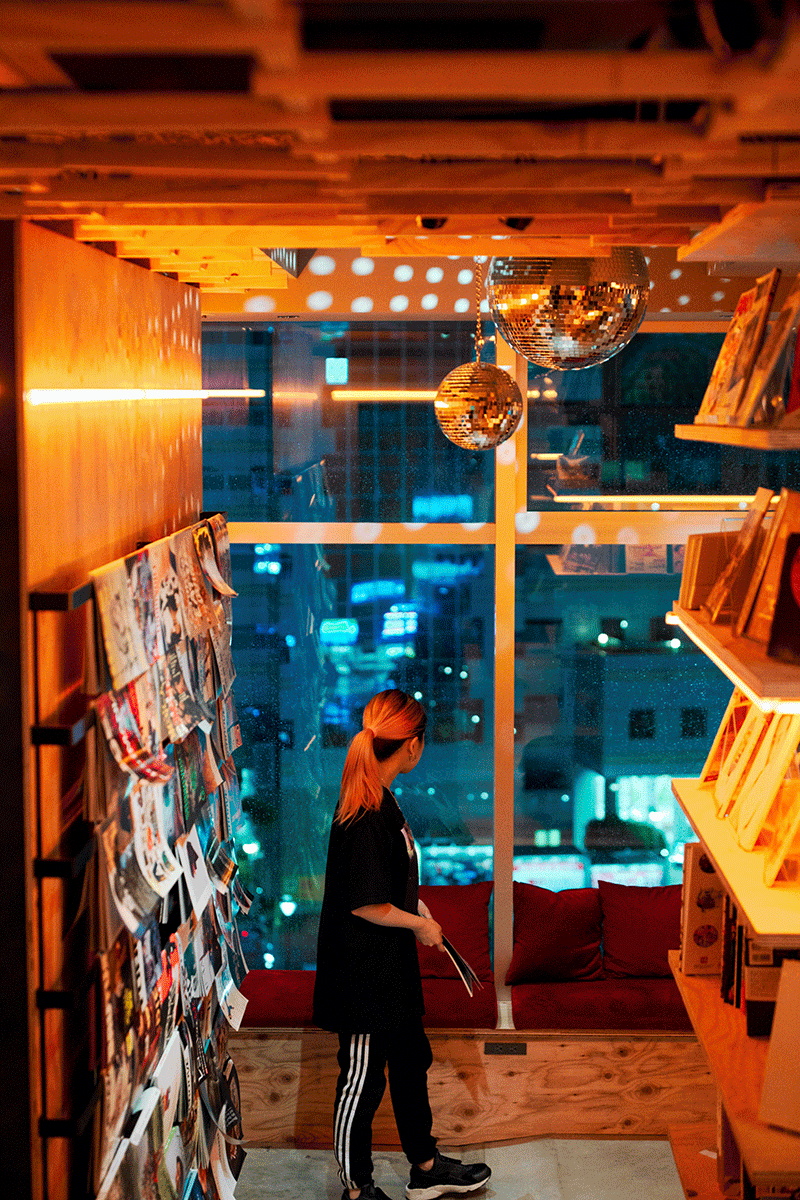

泊まれる本屋というコンセプトは、オープン当初から話題は瞬く間に広がり、SNSには壁一面の本棚や小さなカプセル型のベッドに身を沈める写真が溢れました。

ホテル業界の傾向として、豪華さや非日常感を強調するラグジュアリーホテル、利便性や価格を武器にするビジネスホテルの二極化が進んできた中で、BOOK AND BED TOKYOは「寝落ち」という一見ささやかな体験を堂々と価値として提示。新しい宿泊の選択肢を生み出したのです。

コロナ禍を経て現在は新宿店、心斎橋店の2店舗に集約。世の中の流行を追いかけるのではなく、なぜこの空間をつくったのかという問いへと立ち戻り、「寝落ちする気持ちよさ」を改めて体験価値の中心に据え直そうとしているのです。

なぜ「寝落ち体験」だったのか?企画の出発点

そもそも、なぜ「寝落ち」だったのか。インタビューに応じてくれたアトリエブックアンドベッド株式会社の根岸さんは、コロナ禍を経てブランドを再定義した“第2創業”のタイミングをこう振り返ります。

「“いつの間にか寝てしまう”って、実はすごく贅沢なことだと思うんです。子どもの頃、気づいたら寝ていた感覚って、大人になるとあまり味わえなくなる。それを空間として設計できたら面白いなと」

再出発にあたり、カフェやギャラリーなど、本以外の選択肢も模索していたといいます。しかし、どれも既存の延長線にある印象が拭えなかった。

「“人が最も無防備で、自然体になれる瞬間こそ価値があるのではないか”。そう考えたときに浮かんだのが、「寝落ち」という体験でした」

本を読むことと眠ることが自然につながる状況をあえて仕掛ける。そこでしか得られない体験を宿泊空間に落とし込むことで、他にないブランドをつくれると確信したのです。

空間設計に込めた「やすらぎ」と「余白」

何を仕掛けたら心地よくやすらいでもらえるのか。企画初期の議論は、その問いかけから始まりました。根岸さんはこう振り返ります。

「ホテルのように過剰に設備を整えるのではなく、むしろ“余白”を意識して空間をつくっています。本を読む、ぼーっとする、飲み物を片手に過ごす。その延長線上に眠りが訪れる。そういう自然な流れをデザインしているんです」

館内の設計は、眠ることそのものを目的にしているのではなく、眠りに至るまでの過程をいかに楽しんでもらえるかに重点が置かれています。

たとえば、照明は活字をしっかりと読み取れるだけの明るさを保ちながらも、目に刺さらず、自然と眠気を誘う柔らかな光を追求しています。蛍光灯のように白々しい光ではなく、わずかに温かみを帯びた色調を選ぶことで、文字が浮かび上がる安心感と、心を静かに落ち着かせる環境が両立しているのです。

音楽もまた重要な役割を担っています。その日の天候や時間帯に合わせてスタッフが選ぶBGMは、ジャズやアンビエント、クラシックなど、穏やかなリズムを中心に構成されています。空間に音が自然に溶け込みながらも、確かに心のペースを整えてくれる。滞在者はいつの間にか呼吸をゆっくりと深くし、読書から眠りへと移るリズムを体感するのです。

香りの演出も欠かせません。館内にほのかに漂うフレグランスは、決して強く主張するものではなく、ふとした瞬間に気づく程度のやわらかさです。

その存在は日常と非日常を切り替えるスイッチのように働き、訪れた人に「ここは特別な場所だ」と無意識に感じさせます。香りが記憶と強く結びつくことを考えれば、この仕掛けは帰宅後にふとした瞬間に思い出を蘇らせる効果も担っているといえるでしょう。

ベッドの設計にも細心の注意が払われています。コンパクトな空間でありながら、狭さや圧迫感を感じさせないよう、入口の高さや角度まで計算されています。

その工夫によって、まるで自分だけの書斎に潜り込んだかのような安心感が生まれるのです。外界から切り離されながらも閉塞感はなく、むしろ包み込まれるような感覚が、自然な眠りへと導いてくれます。

こうした五感に訴えるディテールの積み重ねが、宿泊者に「気づいたら眠っていた」という体験をもたらすと根岸さんはいいます。

「最適解をひとつに固定しない。宿泊者が楽しめる余地を残すことで、滞在者ごとに“ちょうどいい眠り方”が見つかると考えています」

意図的に眠りを強制するのではなく、心と身体が自然と眠りに傾いていく流れをつくり出す。それこそがBOOK AND BED TOKYOの空間設計に込められた哲学なのです。

利用者が体感する“寝落ち”の一夜

実際に宿泊すると、体験はどのように流れていくのでしょうか。今回はBOOK AND BED TOKYO 新宿店での宿泊体験の例をご紹介します。

夕方、チェックインを済ませたゲストはまずカフェへ。黒を基調としたシックなカウンターには、コーヒーやクラフトビールや、「ブラックオレオチーズケーキ」といった特徴的なメニューが並びます。

「カフェのオープン当初はかなり“映え”を意識したラインナップでした。現在は美味しさにも磨きをかけ、カフェそのものにファンやリピーターができるようになっています」(根岸さん)

食後は本棚の前に立ち、タイトルや表紙を眺めながらその日の一冊を探す。王道の名作だけでなく、少しクセのある短編集、海外のカルチャー誌、大判の写真集などがランダムに並ぶ棚は、まるで旅先で偶然の出会いを待つような高揚感を生み出します。

「どの本が誰に刺さるかはわからない。棚づくりは均質化を目指すことも大切なのです。王道作品や話題作に偏らず、好き嫌いが分かれるセンセーショナルな作品や、毒のあるエッセイ、あらゆるジャンルの雑誌や写真集を差し込みます。全部が“良い子”だと、棚はつるっとして引っかかりがない。少し棘のある本が、偶然の出会いを起こすスイッチになるんですよ」

背表紙だけの列に、ところどころ“面出し”を入れて視線のリズムを変える。低い段に厚い本、高い段に薄い本を置き、重心にゆらぎをつくる。「歩く速度が落ちる場所」を意図的に作ることで、手が伸びる確率は上がる。

「“読ませたい本”より“ここで読むと立ち上がる本”を置く。場所が変わると、本の表情も変わります」

ベッドに潜り込み、読書灯を灯しながらページをめくる。BGMのリズムに身をゆだね、まぶたが重くなった瞬間、本を抱いたまま、夢の中へ。

翌朝、気づけば窓から差し込む光がページの上に落ちています。そのとき初めて、BOOK AND BED TOKYOでしかできない体験ができたことを実感するでしょう。

宿泊者が語る「ここだけの体験」

実際に滞在したゲストの声は、この空間の価値を端的に表しています。

「気づいたら朝を迎えていた。大人になってから、こんなふうに本を抱えて寝落ちしたのは久しぶり」 「ホテルというより、“居場所を味わう”体験に近い。誰にも邪魔されない時間を過ごせた」 「一人で過ごしていても孤独感がなく、ずっと滞在したくなる心地よさがあった」

こうした感想は、BOOK AND BED TOKYOが単なる宿泊施設ではないことを物語ります。眠るだけの場所ではなく、余白を楽しむ時間そのものを提供しているのです。

中には、「滞在中に偶然手に取った一冊が気に入り、帰宅後に同じ本を探した」という人や、「ここで出会った本がきっかけで人生にいい影響が生まれた」という声もありました。本と眠りが交差する空間は、人生の方向性を揺らすほどの力を秘めているのです。

SNS映えと体験価値のギャップ

ブランドが直面してきた課題の一つに、SNS映えと体験価値の間のギャップがあります。

Instagramなどで拡散される写真は強い訴求力を持ちます。壁一面の本棚や、ベッドに横たわる姿は視覚的にも注目されやすいでしょう。しかし、実際に訪れる人の中には映える写真を撮りたいだけの目的で宿泊を選ぶケースも少なくありません。

その結果、体験の質が損なわれてしまい、リピーターへつながりにくい瞬間もありました。

「もちろん写真で関心を持っていただくのはありがたい。でも、僕らが本当に届けたいのは“寝落ちの気持ちよさ”なんです。写真では伝わらない価値をどう体験につなげるかが課題だと思っています」

根岸さんの言葉には、話題性から共感へと舵を切ろうとする意思がにじみます。

スタッフがつくる空気感

BOOK AND BED TOKYOを形づくっているのは、空間だけではありません。スタッフの存在も大きな要素です。

「アルバイトの採用は、すべて現場の店長に任せています。履歴書や経験より、“この空間に馴染める人かどうか”を重視しています」

雰囲気を基準にしている理由は、服装や話し方、笑顔の自然さなど、細部に宿る人柄が空気感に直結するから。スタッフの接客は、マニュアル化されたおもてなしではなく、自然体で親しみやすいスタイル。話しかければ気さくに応じ、距離を詰めすぎず突き放さない絶妙なバランスが、宿泊者に「ここにいるだけで落ち着く」と感じさせています。

「一部のリピーターは「スタッフに会いたくて来る」というほど。人と人の距離感がブランド体験そのものに直結しているのは嬉しいですね」

BGMや香りが生み出す心地よさ

スタッフの工夫は接客にとどまりません。BGMや香りといった空間演出も担っています。

「音楽は時間帯やその日の雰囲気に合わせてスタッフが選曲しています。お客様にとってちょうどいいリズムになるよう意識していて、小さな工夫が体験全体の心地よさにつながっているんです」

静けさは音量ではなく“動き”で守る。深夜の導線や室内の防音、扉の開閉など目に見えづらい部分まで調整し、生活音の摩擦を減らす。耳が休まると、思考は深く沈み、眠りに落ちやすくなります。

香りも重要な要素。強すぎず、ふと気づく程度のフレグランスを漂わせることで、日常から非日常へと切り替えるスイッチとなります。部屋に入った瞬間に心が落ち着いたと感じられるのは、香りの演出によるものでもあります。

香りは、変わらない安心と、わずかな変化のバランスで記憶に残ります。時間帯で細やかに調整することで、慣れを防ぎつつ帰属感を強めるとといった作用も期待できます。

また、館内に並ぶオリジナルグッズ(キータグ)も、空間全体を演出するアイテムのひとつ。デザイン性の高いキータグを持ち帰った利用者が「友人に何それ?と聞かれて会話が広がった」というお声もあり、ブランドの余韻を宿泊後も持ち帰れる仕組みになっています。

デジタル時代だからこそ紙の本を

いま、紙の本を読む時間は減少しています。スマートフォンやタブレットでの読書が一般化し、本屋は次々と姿を消しています。

しかし、その一方で「紙の本だからこそ味わえる価値」への回帰も起きています。ページをめくる音、紙の手触り、インクの匂い。それは五感を刺激し、身体に残る記憶として積み重なります。

根岸さんはこう語ります。

「本とは、お守りのような存在だと思うんです。持っているだけで安心できるし、困ったときに開けば力をくれる。だからこそ、この空間で出会った一冊が人生を変えることもあるんです」

BOOK AND BED TOKYOは、まさにその価値を思い出させてくれる場所。眠る直前まで本に触れ、気づいたら眠っている。寝落ちの幸せは、デジタル全盛の時代だからこそ一際特別なものに感じられるでしょう。

インバウンド需要と多様性への配慮

宿泊者の半数近くは外国人旅行者です。欧米のゲストは「文化的体験」として選ぶことが多く、宗教的な書籍や祈りの空間を求める人も少なくありません。

BOOK AND BED TOKYOはそうした声に応えるべく、多言語での聖書やコーランを用意し、旅先でも信仰を実践できる空間づくりを模索しています。文化的・宗教的多様性への配慮は、国際的な顧客にとって安心感を与えるだけでなく、「日本にこういう場所がある」という新たな価値を示すものでもあります。

“泊まる”から“滞在する”へ、価値のシフト

旅行者の宿泊ニーズは、この10年で大きく変化しました。以前は寝られれば十分という合理的な選び方が主流でしたが、現在は滞在そのものを楽しみたいと考える人が増えています。

観光や出張の拠点ではなく、滞在先そのものを目的化する流れ。その象徴となるべく、「寝落ち」を宿泊体験の新しい価値として発信し続けているのです。

現在、BOOK AND BED TOKYOは新宿店と心斎橋店の2店舗で運営されています。インバウンド需要も回帰してきた中で、一見すると縮小のように映るかもしれません。けれど、根岸さんはそこに「原点回帰」という強い意味を込めています。

「僕らとしては“もう一度、ここで寝落ちしてほしい”というのが一番伝えたいことです。あの気持ちよさを、あの空間で、もう一度味わってもらいたい。そのために原点に立ち返って、届け方を整えていきたいと思っています」

SNS映えする写真や低価格だけで選ばれる施設ではなく、「共感で選ばれるブランド」へ。BOOK AND BED TOKYOは今まさに、その転換点に立っています。

カフェやグッズ、SNSでの発信もリピーター施策の一環です。カフェのメニューは見た目のインパクトだけでなく、味わいたいからまた訪れたい、という動機を生んでいます。オリジナルグッズのキータグもデザインにこだわりをもっており、宿泊後もブランドの記憶をつなぐアイテムになっています。

さらに今後は、出版社や新しい作家とのイベントにも挑戦したいと根岸さんはいいます。本をテーマにしたサイン会やトークイベント、あるいは写真撮影や展示会など。空間を文化の交差点として開放することで、ブランドはさらに広がりを持つでしょう。

原点を守りながら未来へ

皆さんが最後に「本を読みながら寝落ちした」のはいつでしょうか?そのとき、どんな本を読んでいましたか?そして、その体験はどんな気持ちを残しましたか?

気づけばページの上でまぶたが落ちていた、あの感覚。大人になるとつい遠ざけてしまうけれど、実は心の奥底に刻まれている記憶です。

BOOK AND BED TOKYOでは、「何気ない瞬間」を体験できる宿泊施設です。泊まるためではなく、「寝落ちをするために泊まる」。それは現代人にとって贅沢で、人間らしい宿泊体験かもしれません。

BOOK AND BED TOKYOで過ごす時間は、人生の中で忘れかけていた感覚を呼び戻す場であり、本を通じて自分と向き合う“余白”でもあります。

体験を重ねるほどに価値は深まり、リピーターや新しいファンを生み続けます。イベントやカフェ、グッズ展開など、新しい試みを取り込みながらも、軸にあるのは、寝落ちする気持ちよさ。

原点を守り続ける限り、BOOK AND BED TOKYOは時代を超えて愛され続けるでしょう。

比較軸を“広さ・価格”から“思い出せる感覚”へ。香り、光、音量、手触り──複数のフックが残る体験ほど再訪率は上がる。そこでの経験やお土産などは、その記憶を家で再生する小さな媒体だ。

「BOOK AND BED TOKYOでの出会いや体験が、その人の人生を変えるかもしれない。僕らはそういう瞬間を信じて空間をつくっています」

根岸さんの言葉には、本と眠りのシナジーによって生まれる文化的価値への確信がにじんでいます。

取材・文:根本 理沙(株式会社Lipple)

関連リンク>>

“寝落ちする気持ちよさ”を、もう一度。本と眠りのあいだにある、かけがえのない体験

活字の海に、もう一度潜る。本と人が出会う、“余白”としての宿泊体験

何度でも訪れたくなる理由。リピーターを惹きつける、空間と人の魅力

■ BOOK AND BED TOKYO

公式サイト:https://bookandbedtokyo.com/ja/

公式Instagram:https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/

新宿店

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目27−5 歌舞伎町APMビル 8F

Instagram:https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku/

心斎橋店

〒542-0083大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−11 UNAGIDANI SQUARE 3階

Instagram:https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/

- カテゴリ

- 趣味・娯楽・エンターテイメント