活字の海に、もう一度潜る。本と人が出会う、“余白”としての宿泊体験

本シリーズでは、BOOK AND BED TOKYOの魅力を3つの切り口から紐解いています。初回は「泊まれる本屋」という原点に立ち返り、その体験の意味を見つめ直しました。

続く今回は、紙の本と活字がもたらす体験価値に焦点をあてます。前編に引き続き、BOOK AND BED TOKYOを運営する代表取締役・根岸さんにお話を伺いました。

デジタルが当たり前の時代にあって、本を読むという行為がなぜ特別なのかを根岸さんと共に紐解いていきます。

紙の本を読むという贅沢

スマートフォンが常に手元にあり、SNSや動画が溢れる時代。私たちは一日の大半をデジタルの光にさらされながら過ごしています。通知が鳴れば反射的に画面を開き、数秒ごとに別の情報に触れる。そんな生活が当たり前になりました。

その一方で、「本を読む」という行為はどうでしょうか。ページを開き、文字を目で追い、内容を頭の中で咀嚼する。進むスピードは人それぞれで、気がつけば数時間が過ぎてしまう。デジタルの速さとは対照的な、ゆっくりとした営みです。

BOOK AND BED TOKYOでは、活字に触れる時間こそが宿泊体験の中心に据えられています。本を読みながら眠りに落ちるまでのひとときは、現代において最も贅沢な時間なのかもしれません。

紙の本に触れる意味

電子書籍が普及するなかで、「紙の本で読む」ことにはどんな意味があるのでしょうか。紙のざらつきや滑らかさは一冊ごとに異なり、指先で質感を確かめるたびに印刷や装丁の工夫が伝わってきます。ページをめくる音は読書のリズムを刻み、インクの香りや古書特有の匂いは時間の記憶を呼び覚まします。

新刊のインクが放つわずかな甘さ、古書の乾いた匂い。その一つひとつが本の歴史を物語ります。本棚に並ぶ姿は単なる収納ではなく、人の生き方や趣味を映す風景となり、背表紙の並びが空間を彩ります。だからこそ、本を持つことは知識を得るだけでなく、生活そのものを豊かにしてくれるのです。

「タブレットより紙の本がなんとなく良い、という感覚は誰しも持っていると思います。持っているだけで部屋の雰囲気が変わったり、心の支えになったりする。そういう存在感も含めて“本”なんです」

根岸さんの言葉のように、言葉にできないけれど「なんとなく良い」という感覚こそ、理屈を超えた文化的価値を物語っています。

本という存在は、情報を得るための道具にとどまりません。日本では江戸時代に貸本屋が登場し、寺子屋で文字を学んだ庶民が娯楽として読書を楽しんでいました。明治以降は新聞や雑誌が一気に広まり、大正から昭和にかけては文芸雑誌や小説が人々の生活を彩る存在に。

戦後は週刊誌や漫画雑誌が大衆文化を牽引し、書店は町ごとに欠かせない場となっていきました。

こうした歴史を振り返ると、本は常に人を集わせる磁力を持っていたことがわかります。BOOK AND BED TOKYOがつくる空間も、その延長線上にあるといえるでしょう。

出版不況と読書の再定義

現代の日本では、出版不況という言葉が長らく使われています。本屋の数は減り、雑誌の発行部数は年々縮小。特に地方では大型書店が撤退し、本に出会う場そのものが限られてしまうケースも。電子書籍が市場を広げる一方で、紙の本を読む人が減っているという現実は否めません。

出版科学研究所の調べでは、1996年に約2兆6,500億円規模だった出版市場は2023年には約1兆600億円規模にまで縮小しました。一方で電子書籍市場は5,000億円規模に成長しており、特に10〜20代の若年層における利用率は30%を超えています。こうした数字は紙離れを示すと同時に、紙の本にこだわる体験の希少性を際立たせています。(参考:出版指標 2024年1月25日|出版科学研究所)

一方で、紙の本にこだわる人も確実に存在します。ページをめくる動作そのものが安心感を与えたり、本棚に並ぶ背表紙が日常に彩りを与えたりする。電子では得られない身体的な感覚が、紙の本には確かに残されているのです。

BOOK AND BED TOKYOは、読書の身体感覚を守り、再発見させる場所でもあります。一般的な書店では売上が見込めない本でも、ここに置けば誰かが偶然手に取り、記憶に残す可能性がある。出版社や作家にとっても、この場所は一種の発信拠点として機能しているのです。

本との偶然の出会いを楽しむ

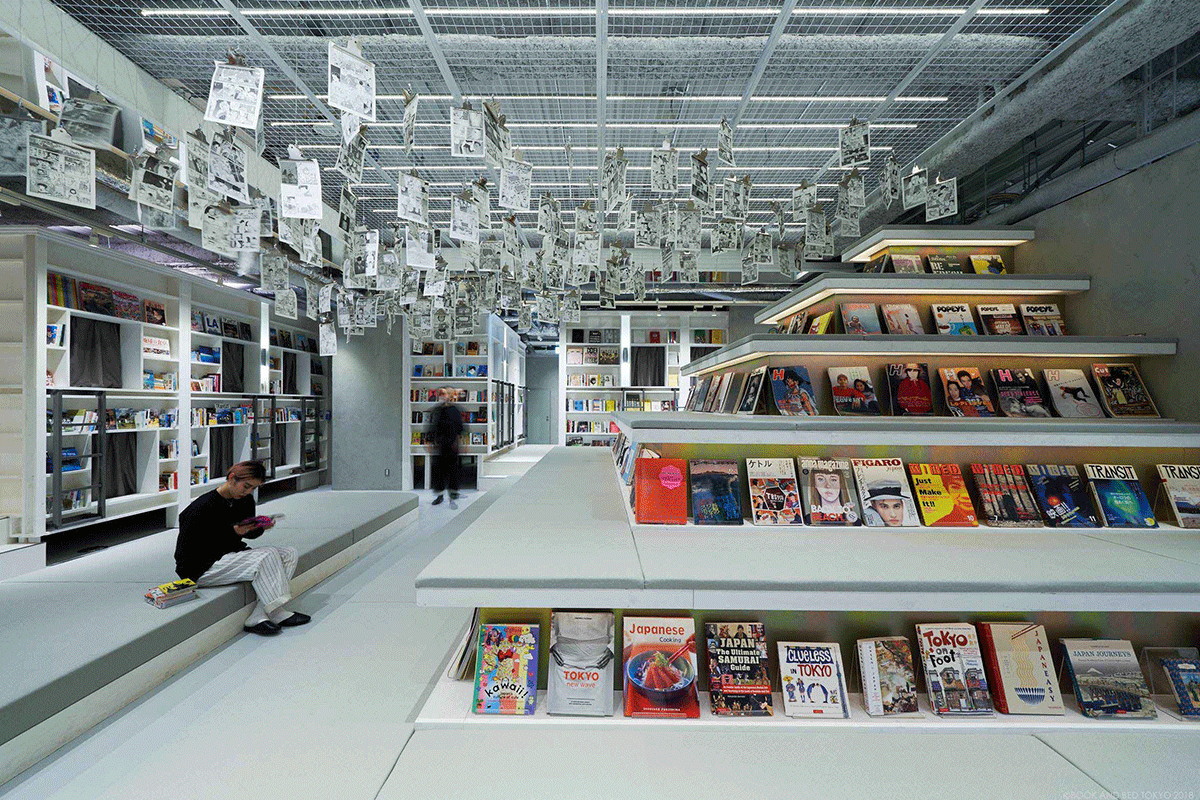

BOOK AND BED TOKYOの本棚には、哲学書や文学全集、小説だけでなく、写真集やカルチャー誌、ZINEまで幅広いジャンルが並びます。根岸さん自身も「哲学も文学も読むし、写真集だって立派な本。むしろ普段読まないジャンルのほうが印象に残ることもある」と語ります。

「うちの本棚は売れている本にこだわらず、スタッフが読ませたいとか、この空間に合うと思ったものを置いているんですよ」と根岸さんが語るように、選書はスタッフの感覚に委ねられています。定期的に配置やラインナップが変わるため、同じ施設でも訪れるたびに違う出会いが生まれます。

「雑誌やカルチャー誌って、ちょっと毒があったり、クセがあったりしますよね。でも、それが面白い。全部が王道だと記憶に残らないし、尖った本があるからこそ全体の棚が生きると思っています。

好き嫌いが分かれるような本をあえて置くことで、何かしら心に引っかかる出会いが生まれるんです」と語る根岸さん。

こうして棚の個性をつくることが、施設全体の雰囲気にもつながります。SNSで写真を撮りたくなるビジュアル性を持ちながらも、中身を開けば思わぬ刺激に出会える。そこにこそ「泊まれる本屋」の真髄があるのです。

もしかしたら、たまたま視界に入った短編小説集に感銘を受け、日記をつけ始めるかもしれない。もしかしたら、普段手に取らないようなアート写真集の、鮮やかな色彩と構図に圧倒され、趣味としてカメラを始めるかもしれない。

海外からの旅行者にとっても、日本語の本そのものが異文化との出会いです。観光庁の2023年調査では、訪日外国人旅行者の約7割が「日本ならではの文化体験」を求めていると回答しています。BOOK AND BED TOKYOはまさにその期待に応える場所です。

日本語が読めなくても、漢字や仮名がびっしり並んだ紙面を眺めるだけでも視覚的な体験として印象に残り、異国にいることを実感できるのです。こうした文字文化との遭遇は、一般的な観光施設では得られない独自の価値を生んでいます。

偶然の出会いは、その人の人生観を揺らすきっかけになることもあります。ときに、ここで読んだ一冊が人生の転機となる大きな変化を与えてくれるかもしれません。

空間そのものが「読書体験」を支える

BOOK AND BED TOKYOでは「本を読みながら寝落ち」できる宿泊体験をコンセプトの一つとしています。施設の空間は、「読む」という行為に没頭できるよう、細かな工夫が凝らされています。

まず照明。文字が読みやすい明るさを確保しながらも、温かみのある光を選ぶことで、目に優しく、心を落ち着かせる雰囲気を演出しています。館内全体も明るすぎず暗すぎず、まるで自宅の書斎とカフェの中間のような安心感を与えます。

次に音。BGMはスタッフがその日の気分や宿泊者の雰囲気に合わせて選曲しており、ジャズやアンビエント、クラシックが静かに流れます。音量は控えめで、会話やページをめくる音が邪魔にならない程度。ときには雨音や自然音を模した環境音が流れることもあり、読書と眠りをシームレスにつなげています。

さらに、他人との「距離感」も重要な要素です。通路の幅やベッドの入口の高さを工夫することで、誰かとすれ違うときにも視線が合いにくい設計になっています。そのため、一人で過ごしていても他人の存在が気にならず、集中して本に没頭できるのです。

世代によって異なる読書の価値

本との関わり方は世代によっても変わります。若い世代にとって、本を読むことは「新しい発見」に近い体験です。普段はスマートフォンで短い文章や動画に触れているため、長い文章を読み込むこと自体が特別な行為になります。

また、本とじっくり向き合うことが苦手な方にとっても、落ち着ける空間で本を読むことで、徐々に時間を忘れて本に没頭していく感覚を味わえるでしょう。

一方、社会人世代にとっては「自分をリセットする時間」としての意味が大きいようです。仕事に追われる日常から離れ、静かに読書をする時間は、心を整理し、思考を深める余白を与えてくれます。

BOOK AND BED TOKYOでは世代や国籍を問わず、それぞれの人が「読む」という行為に集中する時間を得ています。根岸さんはこう語ります。

「世代や属性で分ける必要はないと思っています。本は人によって好き嫌いがあるし、その日の気分によっても変わる。だからこそ偶然性を大事にしたい。誰にとっても“そのときの一冊”があるはずなんです」

世代や嗜好を超えて「自分にとっての一冊」に出会える。そこに、BOOK AND BED TOKYOにしかない普遍的な価値があるのです。

読書空間としてのホテル

一般的なホテルのラウンジや客室にも本は置かれていますが、それはあくまで「装飾」にすぎないことが多いでしょう。

BOOK AND BED TOKYOでは、本には大切な役割があります。本を読むことが前提の空間設計であり、照明やベッドの配置、BGM、香りまですべてが「読書と寝落ち」を支えるために存在しています。

BOOK AND BED TOKYOを訪れる理由に、読むを目的とした滞在が挙げられます。観光やビジネスの合間に立ち寄るのではなく、本と過ごすために泊まる。この魅力こそが、ブランドを唯一無二のものにしているのです。

他のホテルとの違いは、ビジネスモデルにも表れています。一般的なホテルでは、宿泊者が外出し、観光や食事で外にお金を落とすことが想定されています。

BOOK AND BED TOKYOは、宿泊者が長く滞在するほど価値を感じられる仕組みができています。ベッドにこもって本を読む人、共有スペースで一晩中活字と向き合う人。滞在時間が長いほど満足度が高まり、それが口コミで新たな利用者を呼び込むという循環を生み出しています。

ホテルでありながら図書館でもあり、同時に書店的な要素を持つという複合性が、唯一無二の体験を支えているのです。

今の時代、本を読む体験は新鮮な驚きに満ちています。「普段はスマートフォンばかり見ているのに、数時間も本に没頭できた」

「集中できる環境があると、読むことに夢中になれることに気がづいた」そんな体験ができる場所です。

BOOK AND BED TOKYOは、情報の洪水にさらされている現代に、読むという行為の豊かさを再発見してもらえる場所でもあります。

「読むこと」の文化的意義

BOOK AND BED TOKYOの存在は、「読むこと」の文化的意義を問い直します。

速さや効率が重視される現代において、活字を追いかける時間は非効率に見えるかもしれません。しかしその非効率さこそが、人間らしい思考や感情を育む余白になります。

眠る直前まで本を読み、気づけば夢の中へ落ちていく。その体験は、単なる娯楽ではなく、生きるリズムを整える行為なのです。

読書が眠気を誘うのには、心理学的な理由もあります。文字を追う行為は脳の前頭葉を使うため、自然と集中力を消費します。その結果、心地よい疲労感が生まれ、眠りに入りやすくなるのです。

また、寝る前の読書はストレスを軽減する効果も報告されています。イギリスの大学の研究では、わずか6分の読書でストレスが68%軽減されたというデータもあります。画面の光を浴びるのではなく、紙の文字を追うことが、心身をリラックスさせる要因になっているのです。

BOOK AND BED TOKYOでの「寝落ち体験」は、科学的にも理にかなったものだといえるでしょう。本を読みながら眠るという昔ながらの習慣が、現代人にとって最も健やかな睡眠習慣の一つとなり得るのです。

読書を通じて得られるものは、知識や情報だけではありません。それは、心に余白をつくり、想像力を広げ、自分自身と向き合う時間を与えてくれるもの。BOOK AND BED TOKYOは、その余白を宿泊という形で提供しています。

「読書は一人で行うものですが、同じ空間で誰かが本を読んでいるというだけで、不思議と安心感があるんです。孤独ではなく“共にいる孤独”を楽しめる。それが、この場所ならではの文化的意義だと思います」

根岸さんの言葉が示すように、BOOK AND BED TOKYOには、読むことと共にいることの新しい関係性があります。ホテルでも図書館でも再現できないその感覚は、今後さらに広がっていく可能性を秘めています。

本と人をつなぐ仕掛けを未来へと広げる

BOOK AND BED TOKYOは、単なる宿泊施設の枠にとどまりません。今後は「本と人をつなぐ仕掛け」をさらに広げていくことを視野に入れています。

「たとえば、出版社や作家とのコラボレーションイベント。宿泊者限定のサイン会やトークイベントを開催すれば、本との出会いは一層深いものになるでしょう。特定のジャンルやテーマを設けて数日間だけ特別な選書を行う企画のための棚を設置するなど、本屋とホテルの中間にあるような試みも可能です。」と語る根岸さん。

さらに教育的な活用も考えられます。読書は語彙力や理解力を高めるだけでなく、他者への共感力を育む効果もあるとされます。学生が合宿のように宿泊し、そこでじっくり本を読む時間を持つ。普段はスマートフォンに向き合いがちな若い世代が、本とだけ向き合う数日間を過ごせば、感性を揺さぶる貴重な経験になるはずです。

教育機関との合宿プログラムや学生向けイベントが展開されれば、観光拠点を超えた学びの場として機能する可能性も秘めています。

インバウンド需要に対応した取り組みも、今後の展望の一つです。すでに多言語の書籍や宗教的な配慮が進められていますが、世界各国の本を集めた本棚をつくることで、文化交流の拠点としての役割をさらに強めることができます。

読むことは「生きるリズム」を取り戻すこと

活字に触れる時間は、効率やスピードが重視される現代社会において、立ち止まり、自分のリズムを取り戻す行為でもあります。本を開けば、常に更新され続けるスマートフォンの世界とは異なる時間が流れ、心を落ち着かせ、眠りへと導いてくれます。

BOOK AND BED TOKYOは、読むことと眠ることの自然な連続性を体験としてデザインされています。本を読む場所でありながら眠る場所としての心地よさを兼ね備えているのは、そのためです。

この空間は、ホテルでも本屋でもありません。活字に潜り込み、余白を楽しむための宿泊体験。それがBOOK AND BED TOKYOの本質です。

デジタルの喧騒から少し距離を置き、本とともに過ごす夜。その時間には効率や合理性を超えた豊かさがあります。

それは派手な演出や装飾ではなく、静かに積み重ねられる体験の質によって、訪れる人を何度でも引き寄せているのです。

改めて伝えたいことは、BOOK AND BED TOKYOが単なる宿泊施設ではなく、「文化体験を提供する場」であるということです。本を開けば時間の流れが変わり、都市にいながら静寂と余白を得ることができます。

効率や成果に追われる日常から一歩距離を置き、自分のペースで過ごすことの大切さを思い出させてくれるのです。訪れた人の数だけ体験の物語があり、その積み重ねが、BOOK AND BED TOKYOでしか得られない宿泊体験をかたちづくっています。

取材・文:根本 理沙(株式会社Lipple)

関連リンク>>

“寝落ちする気持ちよさ”を、もう一度。本と眠りのあいだにある、かけがえのない体験

活字の海に、もう一度潜る。本と人が出会う、“余白”としての宿泊体験

何度でも訪れたくなる理由。リピーターを惹きつける、空間と人の魅力

■ BOOK AND BED TOKYO

公式サイト:https://bookandbedtokyo.com/ja/

公式Instagram:https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/

新宿店

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目27−5 歌舞伎町APMビル 8F

Instagram:https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku/

心斎橋店

〒542-0083大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−11 UNAGIDANI SQUARE 3階

Instagram:https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/

- カテゴリ

- 趣味・娯楽・エンターテイメント