何度でも訪れたくなる理由。リピーターを惹きつける、空間と人の魅力

本連載では、BOOK AND BED TOKYOの魅力を3つの切り口からお届けしてきました。

これまで「泊まれる本屋」の原点、そして紙の本と活字の体験価値を取り上げてきましたが、最終回となる今回は「何度でも訪れたくなる理由」に迫ります。

引き続きお話を伺ったのは、アトリエブックアンドベッド株式会社代表取締役・根岸さん。

リピーターを惹きつける空間づくりや人との関わり、その先に見据える未来について語っていただきました。

偶然の一夜を、帰りたくなる体験へ

BOOK AND BED TOKYOが打ち出した「泊まれる本屋」というコンセプトは、登場から数年を経てもなお強い印象を残しています。雑誌やSNSで話題になった頃、一度は訪れてみたいと考えた人も多いでしょう。しかし、その体験が一度きりのものとして消費されるのか、それとも繰り返し訪れたくなる習慣に変わるのか。いまホテルが直面しているのは、その分岐点です。

「正直に言えば、リピーターはまだ多くありません。やっぱり“話題の場所に一度行ってみたい”という気持ちで来てくださる方が多いんです。でも、そこからどうやって“また来たい”と思っていただけるか。そこに、私たちが向き合うべき課題があるんです」

そう根岸さんは語ります。観光施設やホテルは集客が話題性に依存する傾向がありますが、文化的な場として根付くには、再訪理由を育てなければなりません。根岸さんは続けます。

「一度来て“楽しかった”で終わってしまうと、ただの観光消費で終わってしまう。私たちが目指しているのは、もう少し深い部分で“ここに帰ってきたい”と思ってもらえる体験なんです」

初回訪問と再訪時で変わる印象

宿泊施設にとってリピーターは、大きな意味を持ちます。安定的な稼働率を確保できることはもちろん、リピーターが口コミで周囲に体験を語ることにより、新しい顧客層の獲得にもつながります。

特にSNSの普及によって、一度行った場所をシェアすることは容易になりましたが、その投稿が長く効力を持つとは限りません。結果的に、単発の話題性に依存する施設は新規獲得に苦しむケースも少なくありません。

そこで注目されているのが体験の習慣化。宿泊業界全体でもその重要性は高まっています。サブスクリプション型のホテルサービスや、マンスリーメンバー制度が注目されているのも、利用を日常化させることで安定的な収益を確保できるからです。

お気に入りのカフェやショップ、施設へ何度も通うように、またあの空間で過ごしたいと思ってもらえるかどうか。BOOK AND BED TOKYOの挑戦も、まさにその最前線にあるといえるでしょう。

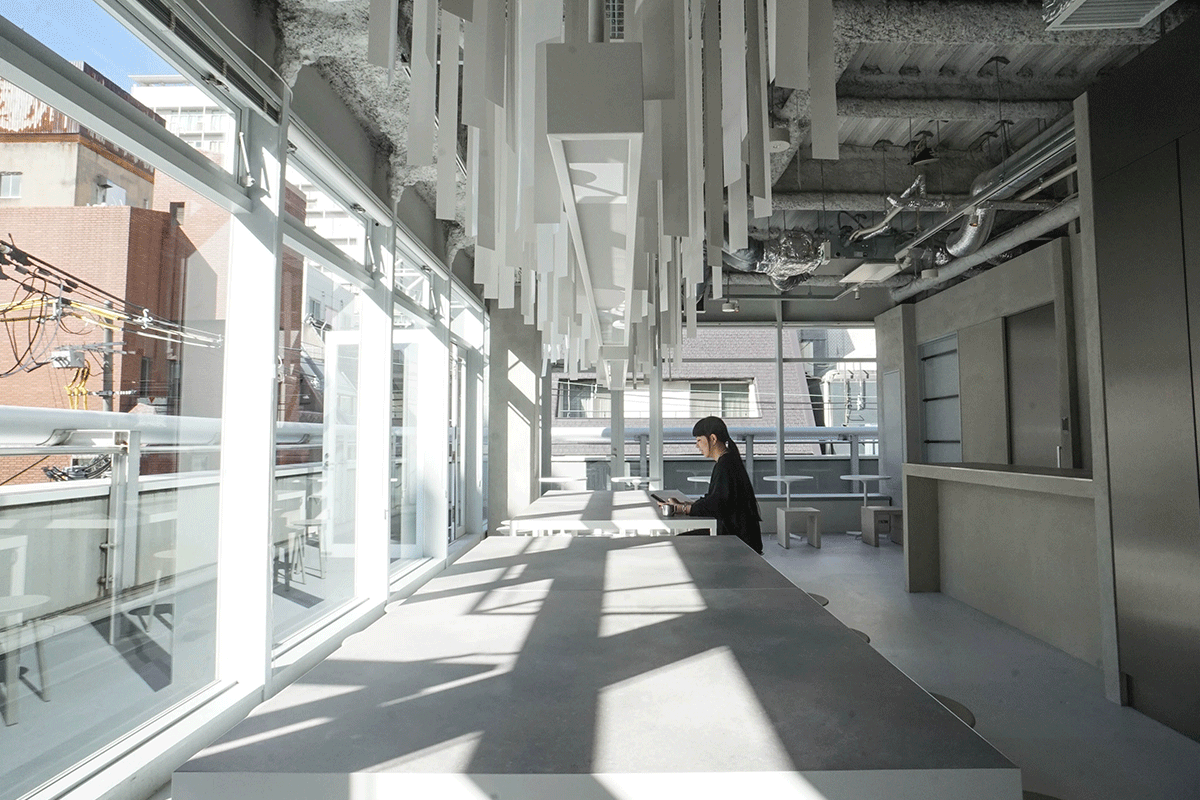

チェックインした瞬間から、利用者は日常と切り離された時間に入り込む。フロントを抜け、廊下を歩いた先に広がるのは壁一面の本棚。カプセル型のベッドはその合間に組み込まれ、本に囲まれながら泊まるという体験が始まります。

初めて訪れた人は、その光景に驚き、スマートフォンを取り出して写真を撮るでしょう。SNSに投稿すれば、反応が返ってきてコミュニケーションが盛り上がる。最初の来訪は非日常の発見として強烈に記憶に残ります。

一方、二度目に訪れた人の感覚は少し異なります。驚きや新鮮さよりも安心感が先に立つのです。

「同じ空間でも、一度体験した人にとっては見え方が違うもの。照明や匂い、並んでいる本の背表紙が“あ、またここだ”という安心感につながる。だから、リピーターを増やすには“記憶に残る細部”をどう積み重ねるかが大切だと思っています」

根岸さんが語るように、BOOK AND BED TOKYOが大切にしたいことは、細部の記憶を重ねること。ただの宿泊ではなく、感覚の奥深くに刻まれる体験が帰りたくなる理由へと変わっていくのです。

五感がつくる「帰属感」

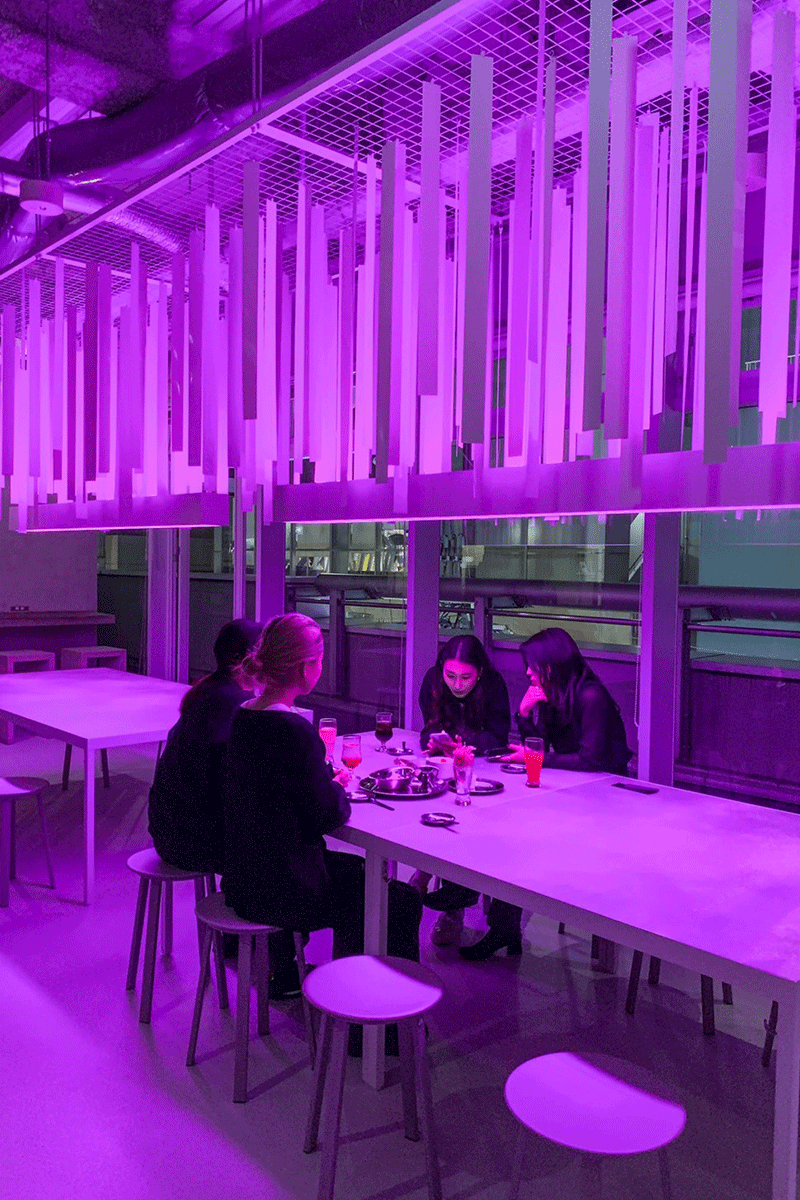

リピーターを生む要素のひとつは、五感の記憶です。人は視覚だけでなく、聴覚・嗅覚・触覚・味覚を総合して体験として記憶します。BOOK AND BED TOKYOでは、その仕組みを意識的にデザインしています。

照明は、明るすぎず暗すぎない光が目に優しく、夜になると自然に気持ちが落ち着いていく。運営を続けていく中で、文字が読める明るさやリラックスできる暗さのバランスなども試行錯誤してきました。

そして音楽。スタッフが選ぶBGMは日替わりで、ジャズの日もあればアンビエントの日もある。ふと耳に残った曲が再訪時に流れていれば、またここに来たんだ、という感覚が生まれます。

根岸さんは「音楽は記憶と実によく結びつくんです。旅行先で聴いた曲をあとで聴くと、空気感ごと思い出すように、ここでも“音の記憶”を大事にしています」と話します。

館内に漂うほのかなフレグランスは、本の紙の匂いと混ざり合い独特の雰囲気を形づくります。紙のインクの甘さ、古書の乾いた香り。それらとブレンドされた匂いは、再訪時に帰ってきたと感じさせるトリガーになるのです。

BOOK AND BED TOKYOならではの感覚として、本に触れる“触覚”があります。紙のざらつきや滑らかさ、ベッドの布の肌触り。本をめくるときの摩擦音すら、体験の一部となります。ページをめくる音を聞きながら眠るのが心地よく感じられるでしょう。

「私自身もそうですが、香りや音楽って、思い出と強く結びつくんですよね。旅行先で聴いた音楽をあとから耳にすると、その時の感情まで蘇ってくる。本を読む空間も同じで、五感がつくる記憶が、また行きたいに直結するんですよね」

カフェから広がる出会い

BOOK AND BED TOKYOの魅力を知る入口として、いま力を入れているのがカフェです。宿泊を伴わなくても立ち寄れるカフェスペースは、利用者にとって、まずは訪れてみる理由になります。

「いきなり泊まるのはハードルが高い方でも、カフェなら気軽に入っていただけます。コーヒーを飲みながら本棚を眺めて、“こんな場所なんだ”と体感してもらえる。その第一歩が、次の宿泊につながるんです」

根岸さんはそう語ります。カフェで提供するメニューも、施設の世界観を意識したもの。濃厚な黒いチーズケーキやこだわりのコーヒーは、SNSで話題になりやすく、施設を知るきっかけとして機能しています。

「“カフェに寄ってみたら想像以上に落ち着けたから、次は泊まってみたい”という声もあるようです。私たちとしては、宿泊とカフェの境界をあえて曖昧にして、“本と過ごす体験”を少しずつ広げていきたいと考えています」

こうした仕掛けによって、BOOK AND BED TOKYOは特別な宿泊施設から、日常的に立ち寄れる文化スポットへとシフトしつつあります。まずはカフェで過ごし、その後に宿泊でもっと深い体験へ進んでいく。段階的な関わり方ができることも、リピーターを生む土壌になっているのです。

そっと見守る安心感と、ちょうどよい距離感

リピーターを惹きつけるもうひとつの大きな要素は、人。BOOK AND BED TOKYOのスタッフは、程よい距離感でもって、利用者とコミュニケーションを図ります。過剰に話しかけたりサポートをしすぎたりせず、利用者が自分のペースで過ごせる環境をつくっています。

「ホテルって、接客のあり方がとても難しいんです。放っておくと冷たいと思われるし、丁寧すぎても距離を感じさせてしまう。私たちが意識しているのは“声をかけすぎないこと”。でも、困っている時には必ずサッと出ていく。ちょうどよい距離感を心がけています」

根岸さんはそう語ります。ゲストは干渉されすぎることなく、必要なときには頼れるという安心感を得られる。放っておいてくれる安心感と、程よい距離感のバランスこそが、再訪したくなる理由につながっています。

利用者の中にはスタッフの方とのやりとりを魅力に感じている人も。「スタッフが適度に距離を取ってくれるから気楽に本に集中できた」「困ったときにさっと助けてもらえて安心した」という感想もあります。一般的なホテルのおもてなしとは異なる部分も、BOOK AND BED TOKYOの魅力を強めている秘訣かもしれません。

また訪れたくなる小さな仕掛け

BOOK AND BED TOKYOでは、今後リピーターを増やすために具体的な仕掛けを検討しています。

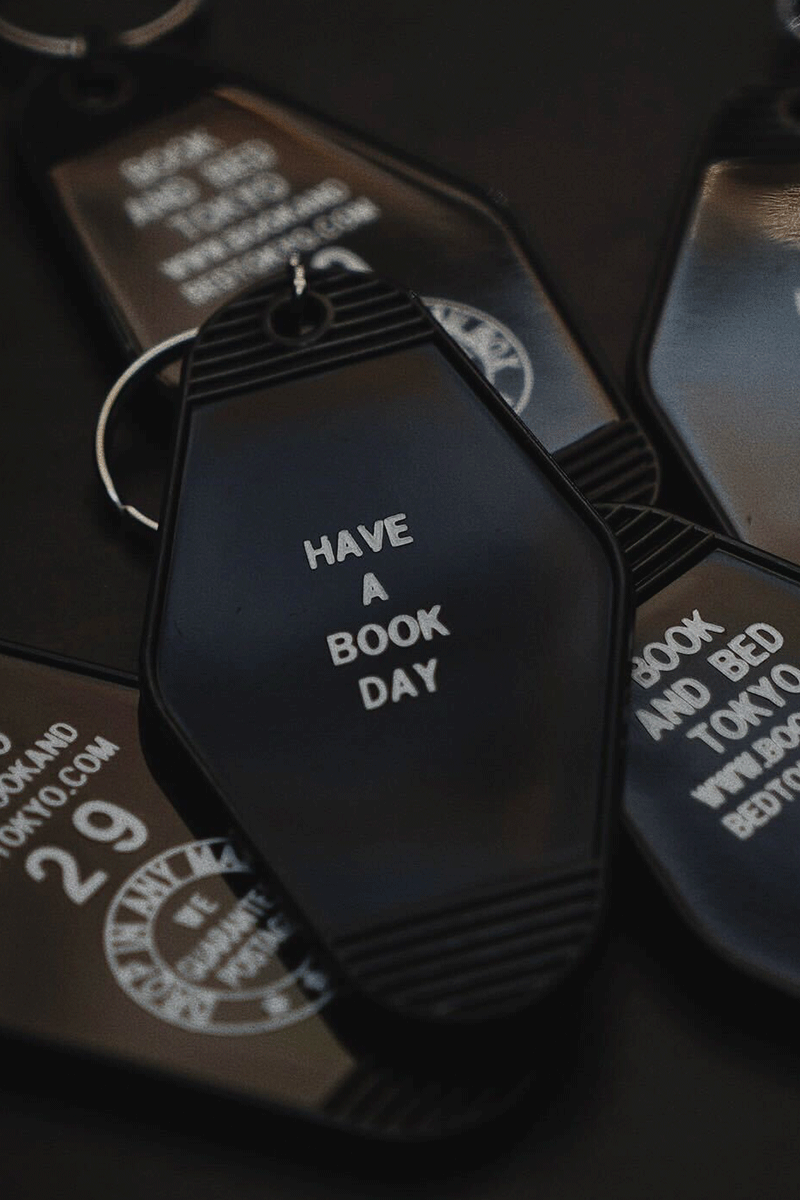

オープン当初から続けている選書の定期更新。訪れるたびに違う本と出会えることは、リピーターにとって大きな動機になります。本棚の一部を定期的に入れ替えたり、季節ごとの特集棚を設けたりすることで、常に新しい発見を提供しています。

また、今後はイベントの開催作家を招いたトークイベントや読書会を企画することで、また参加したいというきっかけを生み出す試みも進められています。

「本と人との出会いを広げるために、イベントは出版社や書店の方とも組んで積極的に増やしていきたいです。泊まるだけでなく、そこに集まる人や出来事が記憶に残るような場をつくりたいですね。

一度来て終わりじゃなくて、次はこんな本があるかな、またあのイベントに行きたいな、と思っていただけるようなきっかけを増やしていきたいです」と根岸さんは語ります。

「偶然出会った本や食べ物が、その日の記憶を特別にする。そういう仕掛けをちょっとずつ加えていくことで、“次はどんな偶然に出会えるかな”と期待していただけるのではないでしょうか」

根岸さんが語るように、意図的に仕込まれた偶然は、リピーターが再訪する動機のひとつになるでしょう。

宿泊の先にある「過ごし方」の提案

BOOK AND BED TOKYOが目指しているのは、単に泊まるだけの施設ではなく「過ごし方をデザインする場」です。

「観光地を巡るための拠点というより、“ここで時間を過ごすために来る”という感覚になっていただきたいんです。そうなると、一度体験して終わりではなく、“またこの過ごし方をしたい”という気持ちが生まれるんですよね」

根岸さんの言葉通り、読書だけでなく、併設カフェで過ごす午後や、静かな夜に本棚を眺める時間といった体験が積み重なり、「ここでしかできない過ごし方」がリピーターを育てていきます。

実際に、カフェのコーヒーや軽食を楽しみながら本をめくる時間を「一番記憶に残った」と語る人も少なくありません。宿泊とカフェ利用が一体化していることが、「日常と非日常の中間」の心地よさを提供しているのです。

さらに、近年は宿泊施設が宿泊だけにとどまらず、地域文化やコミュニティを育む拠点としての役割を担うケースも増えています。地方の古民家をリノベーションした宿が地域の人々と旅行者をつなぐ場になっていたり、都市型ホテルがアート展示やマーケットを開催したりするなど、単なる宿泊場所を超えた機能を持つことがスタンダードになりつつあります。

BOOK AND BED TOKYOも「泊まれる本屋」という独自のコンセプトを持ちながら、そこにカフェやイベント、地域連携を組み合わせることで、文化拠点としての可能性を広げています。こうした姿勢は、短期的な話題性ではなく、長期的なファンを育てるための土台になるでしょう。

地域との関係づくりとして、近隣のカフェや書店、ギャラリーと連携したイベントを企画すれば、この街に来る理由として施設が位置づけられます。

「街全体で文化を発信できるようにしたいんです。ここに泊まることで、新しい本や人との出会いが広がる。そんな仕組みを地域と一緒に育てていけたらと思っています」

宿泊体験に地域性を組み込むことができれば、訪れるたびに新しい発見があり、再訪の理由が増えていきます。地域全体の文化的魅力と連動させることが、BOOK AND BED TOKYOの将来的な成長戦略といえるでしょう。

abc株式会社とのシナジーが生み出す未来

BOOK AND BED TOKYOは2023年、abc株式会社の完全子会社となりました。不動産の収益化と文化事業の掛け合わせを得意とするabcの傘下に入ったことで、施設は話題の宿泊施設から、長期的に育つ文化拠点へと進化する可能性を手にしました。

「親会社であるabcのサポートによって、私たちの取り組みをもっと広げられるのではないかと期待しています。新規エリアでの展開や、アプリを通じた情報発信など、これまでできなかった仕組みづくりにも挑戦できるのではないでしょうか。リピーターを増やすための仕掛けを、スピード感を持って実現していきたいですね」と根岸さんは語ります。

abcはすでにホステルの所有・運営実績を持ち、効率的なオペレーションやIT最適化に強みを発揮してきました。今後はこのノウハウを活かし、BOOK AND BED TOKYOの運営効率を高めつつ、さらなる収益性の向上を目指します。

さらにabcはポートフォリオ化を推進。地域特性に合わせた展開を進めることで、宿泊と本の組み合わせを多様な形で提供しようとしています。不動産活用の一環として、立地や規模に応じた新しい「泊まれる本屋」のスタイルが生まれるかもしれません。

「“またここで過ごしたい”と思ってもらうためには、滞在していない時間にも存在を思い出してもらうことが大事です。あらゆるツールでの発信を通じてイベントや新しい選書の情報を届けられれば、ちょっとしたきっかけで“また行こう”と思っていただけるんじゃないかと考えています」

このように、abcとのシナジーは単なる資本関係にとどまらず、運営の安定化・展開スピードの加速・利用者との長期的な関係づくりを後押ししています。

「また来たい」を育てる力

ホテルにとって、リピーターはとても大切な存在です。観光の需要は景気や社会の動きに左右されやすいものですが、「また来たい」と思ってくださる方がいることで、状況に左右されにくい安定感が生まれます。

特に都市部のホテルでは、新しいお客さまを呼ぶために広告や宣伝に多くのコストがかかることもあり、リピーターの存在はそれ以上の価値を持っているのです。

ただし、再訪してもらうために割引やポイント制度だけに頼るのは十分ではありません。値段の安さで選ばれてしまうと、本当に長く愛される場所にはなりにくいからです。

むしろ、訪れた人の心に残る体験や思い出をどうつくるか。そうした時間の積み重ねこそが、リピーターを増やしていく一番の近道になります。

BOOK AND BED TOKYOの「泊まれる本屋」というアイデアは、その点でとてもユニークです。本を読む時間は、人それぞれに違う過ごし方や思い出を生み出してくれます。だからこそ、何度訪れても新しい発見があり、その人だけの体験が積み重なっていくのです。

リピーターは、また来てくれる人にとどまりません。お気に入りの場所として友人や家族に紹介してくれたり、SNSで発信してくれたりすることで、自然と新しいお客さまとのつながりを生んでくれます。まるでアンバサダーのように施設の魅力を広げてくれる存在でもあるのです。

根岸さんも「一度来てもらえたら、また帰ってきたいと思っていただけるように小さな工夫を積み重ねていきたい」と話します。

稼働率を上げるためだけでなく、長く愛される場所を育てていくために。リピーターは、その未来を一緒につくってくれる大切な仲間でもあるのです。

訪れるたびに続いていく体験

BOOK AND BED TOKYOは、一度行ってみたい場所から、繰り返し訪れたくなる場所へと進化しようとしています。

偶然の出会い、本に囲まれる安らぎ、街とのつながり。そうした体験の積み重ねがリピーターを生み、文化として根づいていきます。「泊まれる本屋」というコンセプトは完成形ではなく、利用者とともに成長するプロセスこそが価値なのです。

「次に来たとき、どんな本や出来事が待っているのか。その期待感こそが、BOOK AND BED TOKYOの最大の魅力であり、リピーターを生む源泉だと思っています」

根岸さんの言葉が示すように、BOOK AND BED TOKYOは単なる宿泊施設ではなく、文化を体験する場。訪れる人の数だけ物語があり、その積み重ねが未来を形づくっていくのです。

取材・文:根本 理沙(株式会社Lipple)

関連リンク>>

“寝落ちする気持ちよさ”を、もう一度。本と眠りのあいだにある、かけがえのない体験

活字の海に、もう一度潜る。本と人が出会う、“余白”としての宿泊体験

何度でも訪れたくなる理由。リピーターを惹きつける、空間と人の魅力

■ BOOK AND BED TOKYO

公式サイト:https://bookandbedtokyo.com/ja/

公式Instagram:https://www.instagram.com/bookandbedtokyo/

新宿店

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目27−5 歌舞伎町APMビル 8F

Instagram:https://www.instagram.com/bnbt_shinjuku/

心斎橋店

〒542-0083大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−11 UNAGIDANI SQUARE 3階

Instagram:https://www.instagram.com/bnbt_shinsaibashi/

- カテゴリ

- 趣味・娯楽・エンターテイメント