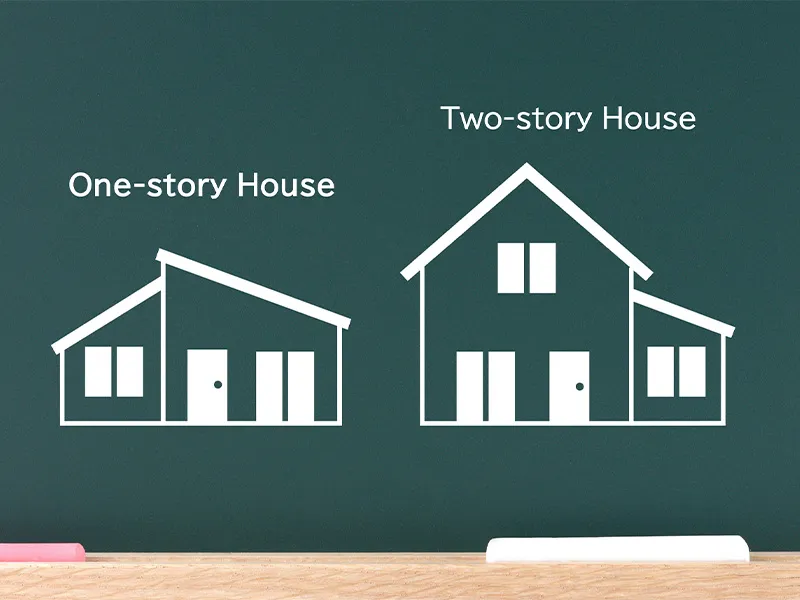

資産価値で見る!平屋と2階建ての将来性とは

家は、ただ「住む場所」ではなく、「将来への投資」であり、「家族の人生設計そのもの」です。家づくりを考えるとき、平屋にするか2階建てにするかで迷う人は多いでしょう。外観や間取りの好みだけでなく、将来の資産価値、老後の暮らしやすさ、子育てとの相性、さらには固定資産税といった経済面にも大きな違いが生まれます。

ライフステージ別に考える平屋と2階建ての暮らし

平屋住宅は、すべての生活空間がワンフロアに集約されているため、段差が少なく、高齢者や子育て世帯にとって安心・安全な住まいです。とくに65歳以上の世帯では、将来的な介護のしやすさや移動の負担軽減を理由に、平屋を選ぶ人が増えています。2023年の調査では、新築戸建て全体の約28%が平屋という結果が出ており、今や高齢化社会における“スタンダードな住まい”といっても過言ではありません。

また、2階建ては空間を立体的に活用できるため、敷地が限られる都市部でも広い居住面積を確保しやすく、子どもの成長に合わせた部屋の使い分けがしやすいのが利点です。リビングと寝室、子ども部屋を階層で分けることで、生活にメリハリが生まれ、プライバシーも保ちやすくなります。

建築・維持コストと固定資産税の違い

建築コストの面では、平屋の方が基礎工事や屋根面積が広くなるため、同じ延床面積でも坪単価が高くなる傾向があります。たとえば延床30坪(約100㎡)の住宅では、平屋で約1,900万〜2,300万円、2階建てで約1,700万〜2,000万円が相場とされています。

さらに注目したいのが、固定資産税の違いです。固定資産税は、土地と建物それぞれの評価額に基づいて課税されます。平屋は建物の1階部分を広く取る必要があるため、土地面積を多く必要とし、その分土地評価額が上がる傾向があります。たとえば郊外で40坪の土地に平屋を建てる場合と、30坪の土地に2階建てを建てる場合とでは、年間の固定資産税に1万〜2万円以上の差が出ることもあります。

一方、建物部分については、2階建ての方が評価額がやや高くなることもありますが、土地の面積が小さい分、全体的な税負担は抑えられる可能性があります。将来的に長く住む前提であれば、税金の積み重ねにも十分目を向ける必要があるでしょう。

メンテナンス性とリフォーム費用

平屋の最大の魅力は、リフォームや修繕のしやすさにあります。たとえば、屋根の補修や外壁の塗り替えなどでは、2階建てだと足場の設置が必要になり、作業費用が10〜30万円程度高くなるケースがあります。平屋であれば、高所作業が少ない分、コストを抑えやすいのが大きなメリットです。

また、将来の間取り変更や増改築を考えたときも、構造がシンプルな平屋はリフォームの自由度が高く、老後に合わせた仕様変更がスムーズに行えます。

資産価値の維持と市場評価

不動産の資産価値は、建物の耐久性や立地、需要と供給のバランスに大きく左右されます。近年では「将来的に売却しやすい家」が重視されるようになっており、その点で平屋は注目を集めています。2022年に行われた中古住宅流通調査によると、平屋住宅は築20年を超えても70%以上の価格維持率を保っており、2階建て(同条件で約60〜65%)よりも高い傾向が見られました。

とくに地方や郊外では、土地が比較的広く確保できることから平屋の建築ニーズが伸びています。高齢化社会に伴って「将来、自分が住めなくなった後も売却しやすい家」として、バリアフリー性の高い平屋は魅力的な資産と見なされています。

一方、都市部では敷地が限られているため、2階建ての方が効率的に居住面積を確保できるため、依然として人気があります。ファミリー層に支持されやすく、エリアによっては平屋よりも高値で取引されることもあるため、一概にどちらが資産として優れているとは言い切れません。

まとめ:資産としての「家」をどう選ぶ?

平屋と2階建てのどちらが正解かは、今の暮らしだけでなく、10年後、20年後の自分や家族の姿を思い描くことにかかっています。老後の安心・リフォームのしやすさ・税金の軽減といった観点では平屋が有利ですが、都市部での居住性・空間活用・子育て世代への売却しやすさでは2階建てが優位に立つケースもあります。

資産価値、固定資産税、ライフスタイル──多面的な視点から総合的に判断し、「今だけでなく未来の暮らしにも強い家」を選ぶことが、後悔のない家づくりへの第一歩となるのでしょう。

- カテゴリ

- マネー