電池リサイクル最前線:技術革新が拓く循環型エネルギーの未来

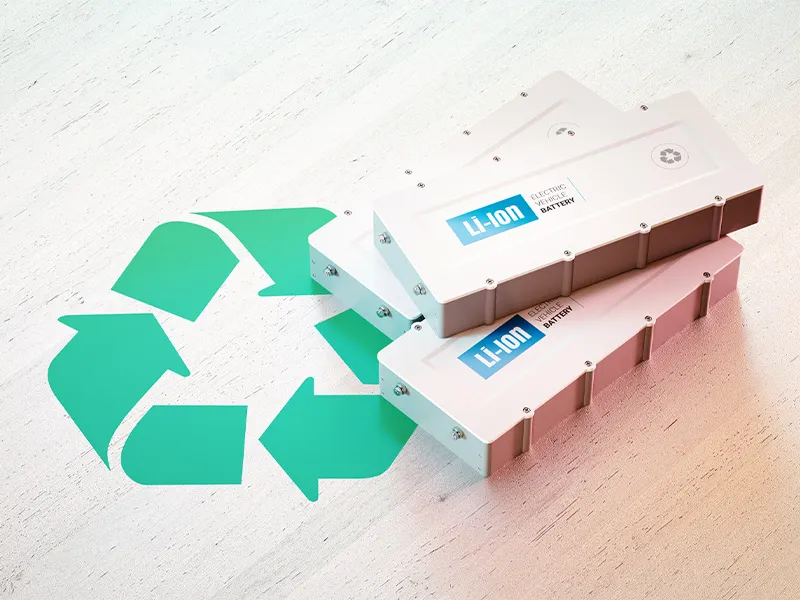

世界中で脱炭素化への取り組みが加速するなか、電気自動車や再生可能エネルギーの普及を支える「電池リサイクル」は、資源循環型社会を実現するための要となっています。リチウムやコバルトなどの希少金属は限られた資源であり、採掘過程では環境負荷も避けられません。これらの課題を解決しようとする動きが、いま環境ビジネスの最前線で広がっています。電池を廃棄物ではなく再資源として捉え直すことが、持続可能な未来の鍵となりつつあります。

電池リサイクルが注目される背景

世界各国で電気自動車や再生可能エネルギーが急速に普及し、リチウムイオン電池の需要が爆発的に増えています。国際エネルギー機関(IEA)のデータによれば、リチウム需要は2030年までに現在の約6倍に達すると予測されています。電池の原材料であるリチウム、ニッケル、コバルトは採掘に多くのエネルギーを必要とし、環境破壊や人権問題を伴うことも少なくありません。こうした背景が、リサイクル技術の重要性を一段と高めています。

リサイクルによって得られる金属を再利用すれば、資源の有効活用だけでなく、製造工程全体でのCO₂排出量を大幅に削減できます。科学誌 ScienceDirect の報告では、リサイクルを導入した場合、従来の採掘プロセスと比較して温室効果ガスの排出を最大70%減らせるとされています。さらに、電池リサイクル市場は2025年に128億ドル、2030年には198億ドルに拡大する見込みであり、環境技術とビジネスが交差する成長領域として注目されています。

ただし、現状では使用済みリチウムイオン電池のリサイクル率は世界平均で5%前後にとどまっています。処理コストの高さや回収インフラの未整備が課題となっており、この壁を越えるためには技術革新と産業全体の連携が欠かせません。

技術革新が進む電池リサイクルの最前線

電池リサイクルの中核技術は、使用済み電池から金属を抽出し、再び新しい電池の材料へ戻すプロセスにあります。代表的な手法には「湿式精錬法」「乾式精錬法」「ダイレクトリサイクル法」の3つがあります。

湿式精錬法(ハイドロメタル法)は、正極材を溶液に溶かして金属イオンを分離する方法です。抽出効率が高く、小規模な設備でも運用可能という利点がありますが、化学薬品を多用するため環境負荷を軽減する技術的改良が進められています。乾式精錬法(ピロメタル法)は、高温で電池を溶融し、金属を分離・回収する手法です。多様な材料をまとめて処理できる反面、エネルギー消費が多く、排ガス処理などの課題も残ります。

一方、注目を集めているのが「ダイレクトリサイクル法」です。これは電池の正極材を分解せず、その構造を保ったまま再生する方式で、エネルギー使用量を約3割削減できると報告されています。日本でも大学や企業が共同で研究を進めており、実証プラントが稼働を始めています。この手法が確立すれば、化学薬品や高熱処理をほとんど必要としない新しい循環モデルが実現する可能性があります。

さらに、分解や解体工程には自動化技術も導入されつつあります。AI制御ロボットを活用した分解では、従来の手作業より処理時間を約50%短縮できたという報告があり、安全性と効率の両立が期待されています。これらの技術革新は、リサイクルを単なる環境対策から産業基盤の一部へと押し上げつつあります。

環境ビジネスとしての拡がりと産業構造の変化

電池リサイクルは今、製造から再利用までを一貫して行う「クローズドループ型ビジネス」として発展しています。アメリカのRedwood Materials社は、使用済みEV電池からリチウムやニッケルを抽出し、新たなバッテリー素材として自社で再生する仕組みを確立しました。年間20GWh以上の処理能力を有し、電池の再資源化と供給安定の両立を実現しています。

日本でも動きが活発です。豊田通商とLGエナジーソリューションは、北米市場で車載電池の回収・再利用を行う共同事業を進めています。商社の物流網とメーカーの技術力を組み合わせた取り組みで、回収から再投入までのサイクルを短縮することを目指しています。こうした連携は、国際的な資源循環の安定化に貢献する取り組みとして注目されています。政策面でも支援が進み、経済産業省は「蓄電池産業戦略」の中で国内リサイクル能力の拡大を掲げています。欧州ではバッテリー規制法が施行され、リサイクル材の使用義務化や回収率の基準が導入されました。こうした制度的な整備が、リサイクル技術への投資を後押ししています。

電池リサイクルは今や、素材産業や化学分野にとどまらず、ロボティクス、AI、物流、再エネといった多様な領域を結びつける「環境産業のハブ」として拡大しつつあります。

生活と地球をつなぐ新たな循環経済へ

電池リサイクルの進展は、企業や行政だけでなく、私たちの暮らしにも密接に関わっています。家庭で使う充電池や電子機器のバッテリーを適切に回収する仕組みが整えば、資源の再利用率が高まり、製品コストの抑制や供給の安定にもつながります。

さらに、電気自動車の廃棄電池を家庭や地域の蓄電設備として再利用する「セカンドライフ活用」も進んでいます。残存容量が50%を超えるバッテリーであれば、再生可能エネルギーの安定供給を支える貯蔵システムとして十分活用できます。これにより、地域単位での電力自給や災害時の電力確保にも貢献する可能性があります。ただし、急速な市場拡大に伴い、リサイクル設備の整備や安全基準の統一といった課題も浮かび上がっています。持続可能な仕組みを築くためには、企業、行政、消費者がそれぞれの立場で責任を果たすことが欠かせません。

まとめ

電池リサイクルの新技術は、資源循環型社会への転換を支える重要な柱となりつつあります。リチウムイオン電池の再利用は、資源の有効活用にとどまらず、環境負荷の低減、エネルギー安全保障、そして地域経済の活性化にもつながります。湿式・乾式・ダイレクトリサイクルといった技術の融合が進むなか、リサイクルは「廃棄物処理」から「持続可能な資源ビジネス」へと進化しています。

私たち一人ひとりが日常の中でリサイクルの意識を高めることも、この大きな変化を支える第一歩です。電池リサイクルは、エコと経済を両立させる“静かな革命”とも言える存在です。技術の進歩と共に、私たちがそれをどう活かすかが、持続可能な未来を形づくる鍵となるでしょう。

- カテゴリ

- 家電・電化製品