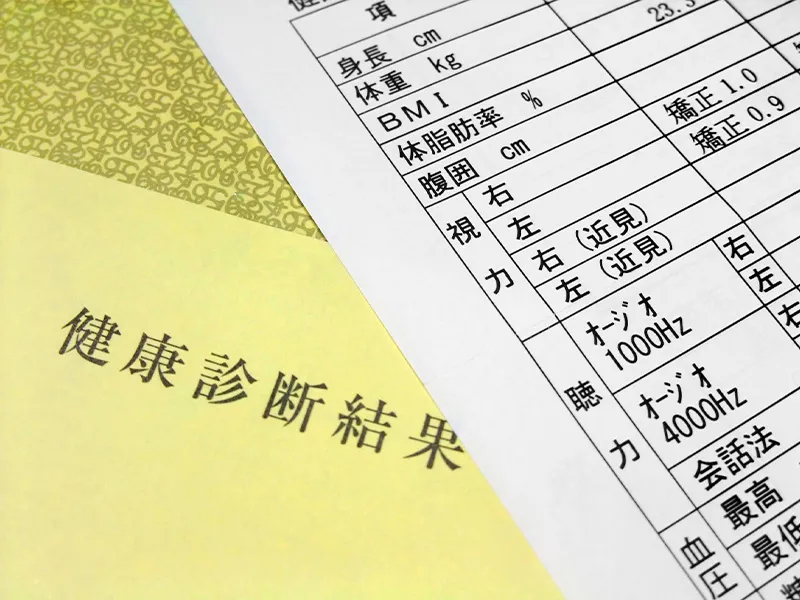

健康診断を活かす!自分の“生活データ”の読み解き方

年に一度の健康診断。みなさんは、その結果をどのように扱っていますか?

「異常なし」とあれば安心して終わらせ、「要再検査」とあれば病院に行く。多くの方がそうした受け止め方をしているかもしれません。しかし、健康診断の数値は単なる判定結果ではなく、あなたの生活習慣を映し出す“生活データ”でもあります。これを正しく読み解き、日々の暮らしに活かしていくことで、将来の病気を防ぎ、健康と美容を同時に守ることができるのです。

数字の背景にある“日常”に気づく

健康診断の項目には、血圧や血糖値、コレステロール、肝機能、腎機能など、私たちの体の状態を知るための重要な指標が詰まっています。たとえば、空腹時血糖値が110mg/dLを超える場合、将来的な糖尿病のリスクが高まる「境界型糖尿病」と診断される可能性がありますが、この数値だけを見て一喜一憂するのではなく、どのような生活の結果そうなったのかに注目することが大切です。

血糖値の上昇は、過剰な糖質摂取や運動不足、睡眠の質の低下など、日常生活の積み重ねと深く関係しています。つまり、数値の背景には「習慣」が隠れており、それを見直すことで数値も自然と改善へと向かっていくのです。

“正常範囲”でも安心できない?変化を見る視点

健康診断結果には「基準値」があり、その範囲内に入っていれば問題なしと判断されがちです。しかし、重要なのは「去年との比較」や「数値の傾向」を読み取ることです。

たとえば、同じLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)の値が130mg/dLで基準内だったとしても、前年が100mg/dLだった場合、急な上昇が気になります。これは運動不足や脂質の多い食生活、ストレスの影響などが反映されているかもしれません。

また、基準範囲ギリギリの数値が複数ある場合、それらを「グレーゾーン」として捉えることも大切です。体調の不調がなくても、生活のどこかに見直すべきポイントがある可能性が高いためです。

美容も健康も、根は同じデータでつながっている

健康診断は単なる“病気の早期発見”のためだけではありません。実は、美容面にも大きく影響します。肌荒れ、くすみ、髪のパサつき、慢性的なむくみなどは、栄養バランスやホルモンバランスの乱れ、血行不良が原因となることが多く、健康診断の結果にもその兆候が表れていることがあります。

たとえば、鉄欠乏性貧血の兆候が見られれば、肌の血色が悪くなり、疲れた印象を与えてしまいます。肝機能の数値に異常があれば、肌の代謝や解毒機能が低下し、吹き出物やくすみの原因となる可能性もあるのです。

つまり、健康診断の数値をチェックすることは、内側から美しさを整える第一歩でもあります。「なんとなく疲れやすい」「肌の調子が悪い」と感じていたら、まずは自分の“生活データ”に目を向けてみると良いでしょう。

生活習慣は“点検”することで改善できる

健診結果をきっかけに生活習慣を見直すことは、病気の予防だけでなく、将来の医療費の節約にもつながります。たとえば、厚生労働省によると、糖尿病の医療費は患者1人あたり年間約20万円を超えることもあります。予防できる疾患であれば、早めに生活習慣を調整するほうが、心身ともに負担を軽くできるのです。

改善の第一歩として有効なのが、健診結果の「記録」と「比較」です。前年との比較、さらには2~3年前と並べてみることで、生活習慣の変化が数値として可視化されます。スマートフォンのアプリや家庭用の記録表などを使って定期的にチェックする習慣をつけると、自分の体調に対する意識が自然と高まります。

また、体重・血圧・歩数といった日々のデータも、健康診断とセットで考えると効果的です。まさに“自分専用の生活レポート”を作っていくようなイメージで、自分の体と丁寧に付き合っていきましょう。

まとめ:診断結果を“活かす”ことが健康と美容の秘訣

健康診断は、ただ数値を確認して終わりにするものではなく、自分の生活を振り返るための貴重な“生活データ”です。そこに表れる小さな変化を見逃さず、日々の習慣と結びつけて理解することが、病気の予防と心身のメンテナンスに直結します。

さらに、健診結果を読み解くことで、美容の悩みの根本原因を見つけることもでき、内側から美しさを整えることにもつながります。次回の健康診断では、ぜひ「今年の自分はどう変わったか?」という視点で向き合い、自分自身をより深く知る機会にしてみてください。

- カテゴリ

- 健康・病気・怪我