2日間で巡る!旧軍港のストーリー、日本遺産「鎮守府」護守印集めDAY1【長崎県佐世保市】

旧海軍の鎮守府が置かれた4市(横須賀・呉・佐世保・舞鶴)は、共同で日本の近代化を進めた旧軍港のストーリーを提案して2016年に日本遺産に認定されました。今回、日本遺産のPRのため、4市への相互訪問や周遊を増やす取組みとして「護守印」を開始しました。

護守印は、護衛艦の「護」と鎮守府の「守」からネーミングされています。

デザインは4市の日本遺産構成文化財がそれぞれ5種類ずつ計20種類が準備されています。

佐世保観光情報センターで「護守印」帳をゲット

佐世保観光情報センターで、御朱印ならぬ「護守印」帳を購入します。

次の目的地は車で30分の距離にあります。

護守印帳の金額は税込2,200円。護守印は無料、差し紙で提供されます。

日本に残る唯一の長波通信施設「旧佐世保無線電信所(針尾送信所)」

1922(大正11)年に建設された、日本に残る唯一の長波通信施設。高さ136メートルを誇る33本の巨大な電波塔は、れんが造りに代わる最先端技術として佐世保で発展した鉄筋コンクリート造りの到達点であり、近代建築の金字塔でした。次の目的地までさらに30分車を走らせましょう。

【護守印配布場所:針尾送信所施設案内所】

第二次世界大戦中に教師と小学生たちが掘った巨大な防空壕「無窮洞」

1943(昭和18)年、第二次世界大戦中の最中に教師と小学生たちが掘った巨大な防空壕。内部には、避難中でも授業や生活ができるように、教壇まで備えた教室をはじめ、トイレや炊事場、食料倉庫などが作られています。実際に全校生徒約600人が避難したこともありました。

またさらに次の目的地まで30分車を走らせます。

【護守印配布場所:無窮洞】

古典主義的デザインの「旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館」

第一次世界大戦での佐世保鎮守府所属艦艇の活躍を記念して、1923(大正12)年5月に建てられた建造物。外壁にはれんが、内部列柱には鉄筋コンクリートが用いられた古典主義的デザインの外観が特徴です。完成した当時は、海軍関係の催しに使用されていました。さて次はどこへ行くのでしょうか?

【護守印配布場所:旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館】

島に初めて電気を供給「黒島田代砲台発電所跡」

車で20分、相浦港に到着し、フェリー黒島に乗船します。50分ほどで黒島に到着。

1945(昭和20)年5月ころに本土決戦に備えて名切砲台と田代砲台が建設され、この施設は田代砲台に電力を供給するための発電所でした。鉄筋コンクリート造洞窟式の施設で入口に爆風除けの壁が設けられています。戦後は発電機ごと地元に払い下げられ、島に初めて電気が供給されました。

見学を終えたら再びフェリー黒島に乗船し、相浦まで戻ります。

【護守印配布場所:黒島ウェルカムハウス】

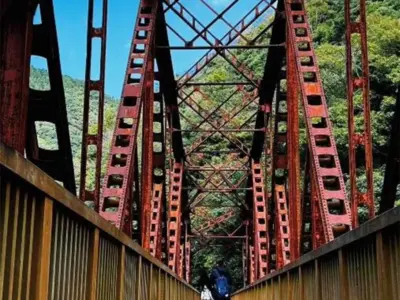

九州初の高架鉄道、松浦鉄道橋梁群

相浦から車で30分。

松浦鉄道橋梁(きょうりょう)群は、軍港佐世保と北部の炭田、商港伊万里への陸上輸送路を確保する目的、また佐世保港の軍商住み分けのために建設が推進されました。佐世保の急激な市街化のため市街部は九州初の高架鉄道となりました。次の目的地には5分ほど歩いて行ってみましょう。

【護守印配布場所:福井洞窟ミュージアム】

洞窟遺跡日本一のまちの象徴「福井洞窟ミュージアム」

佐世保市は、洞窟遺跡日本一のまちです。福井洞窟は旧石器時代から縄文時代の洞窟遺跡であり、洞窟でのくらしと文化の移り変わりを知るうえで重要な史跡です。

発掘調査で発見した出土品は国の重要文化財に指定され、福井洞窟ミュージアムにて展示されています。2024(令和6)年10月に国指定の特別史跡として指定されました。

さてここで1日目の旅はおしまいです。

護守印はたくさん集まりましたか?それでは、2日目に続きます。

その魅力を共に愛する仲間を募れる住民参加型・双方向の新しいニュースメディアを目指しています。

- カテゴリ

- [地域情報] 旅行・レジャー