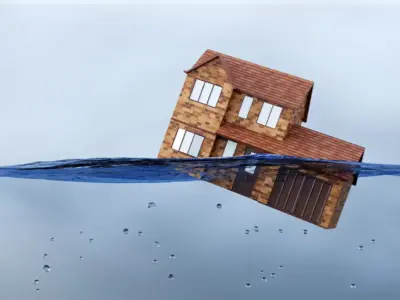

気候難民が国内にも?豪雨・土砂災害で“移住”が現実になる時

地球温暖化が進む中、日本でも気候変動の影響が暮らしの形を変え始めています。全国各地で豪雨や土砂災害が相次ぎ、かつては安全とされていた地域でも被害が目立つようになりました。家を再建しても再び被災する恐れが消えず、住み慣れた土地を離れる決断をする人が少しずつ増えています。こうした「気候難民」と呼ばれる動きは、世界規模の問題でありながら、日本の地域社会にも静かに広がりつつあります。

豪雨が変える暮らし:移住が“避難”ではなく“選択”になる時代

気象庁のデータによると、1時間に50ミリ以上の激しい雨の発生回数は1976年以降で約1.5倍に増加しています。特に線状降水帯による豪雨被害は、2018年の西日本豪雨以降、毎年のように報告されています。2023年度の土砂災害件数は2,000件を超え、観測史上最多となりました。これは単なる異常気象ではなく、構造的な気候変化の表れとされています。

災害が繰り返される地域では、家屋の修繕や保険料の上昇、再建コストが家計を圧迫します。たとえば、国土交通省の調査では、被災後に移転を検討した世帯のうち、約3割が「再び災害に遭う不安」を理由に挙げています。被害が深刻だった広島県安佐南区では、2014年の土砂災害後に危険区域外への集団移転を選んだ世帯が全体の20%に達しました。

健康・地域・住まいが抱える課題

豪雨や土砂災害は建物を壊すだけでなく、人々の心身にも深い影響を与えます。浸水被害を受けた住宅では湿気が残り、カビの繁殖が呼吸器疾患を悪化させる要因になります。災害後の長期避難や復旧作業の疲労から、睡眠障害やうつ症状を訴える人も少なくありません。国立環境研究所の調査では、水害被災後3か月以内に心身の不調を感じた人が約40%に上り、通常時の2倍近い割合に達しています。

地域面では、交通や商業施設が止まることで生活の利便性が大きく損なわれます。通勤・通学ルートが絶たれ、日常の移動が制限されると、仕事や教育の継続も難しくなります。復旧の遅れが人口流出を招き、地域の再生力を弱めてしまうケースもあります。総務省の統計では、災害を経験した自治体の約3割で「災害後1年以内に転出者が増加」しており、地域コミュニティの維持が課題となっています。

住まいや商業の面では、災害リスクが経済リスクへと変化しています。火災保険や水災補償の保険料は2023年度に全国平均で約8%上昇し、リスクの高い地域ではさらに負担が重くなっています。不動産市場でも、ハザードエリア内の土地価格が平均0.6%下落した一方、安全性の高い地域では上昇が続きました。安全性が資産価値を左右する時代に入り、災害対策は家計防衛の一部として位置づけられています。

「移住を含めた備え」を考える

災害を完全に防ぐことは難しくても、被害を減らす備えは選べます。まず、自分の暮らす地域のリスクを正確に把握することが出発点です。国土地理院のハザードマップでは、河川氾濫や土砂崩れの危険度を地図上で確認でき、自宅や職場の位置関係を見直す手がかりになります。

住み続ける場合は、耐水化工事や止水板の設置など、被害を軽減する改修を早めに検討すると安心です。もし安全性に不安がある場合は、安全度の高い地域への住み替えや、二地域居住によるリスク分散も有効です。こうした選択肢を現実的に支える制度も整いつつあります。熊本県や高知県では、災害リスクの高い地域からの住み替えを支援する補助金制度が導入され、移転費用の一部を公的に負担しています。

移住後も元の地域とのつながりを保てるよう、地域間のネットワークを築く動きも見られます。仕事や教育の場をオンラインで共有するなど、災害と共存する新しい生活モデルが少しずつ形になっています。

まとめ:暮らしを守る“移住”という選択

気候変動の影響は確実に私たちの生活圏に及んでいます。豪雨や土砂災害による被害は、毎年のように発生し、もはや一過性の災害ではなくなりました。これからの時代に求められるのは、「元の場所に戻る」ことを目的とする復旧ではなく、「次に備えて暮らしを再設計する」発想です。

安全な場所へ移ることは、恐れから逃れる行動ではなく、家族や地域を守るための前向きな選択です。健康を維持し、安心して働き、子どもたちが学べる環境を整えるために、居住地を柔軟に見直す——それが、気候難民にならないための最善の備えといえるでしょう。

- カテゴリ

- 大規模災害