廃校が公文書館になった!!地域の記録が心と記憶をつなぐ、大仙市アーカイブズ【秋田県大仙市】

秋田県大仙市強首にある地域の歴史資料を保管した「大仙市アーカイブズ」を紹介する。大仙市アーカイブズは、2007年5月に大仙市民からアーカイブズ設置の提言があり、2011年3月に「大仙市アーカイブズ構想」が策定された。2013年6月、廃校になっていた旧双葉小学校の校舎を利用しアーカイブズ設置が進められ、2017年に開館した。ここには重要な公文書や古文書等、ありとあらゆる大仙市の歴史が保存されており、地元住民だけでなく県外からの来訪者も訪れている。そんな大仙市アーカイブズの魅力をお伝えしよう。

今回はこの施設の主幹である蓮沼素子(はすぬま・もとこ)さんにインタビューを伺い、どのようにして膨大な資料をアーカイブ化しているのかを尋ねてみた。

卒業生も訪れる思い出の場所

大仙市アーカイブズの前身である大仙市立双葉小学校は1964年に旧寺館小学校と旧強首小学校を統合してできた小学校で、2001年に現在の建物である新校舎が建てられたがその後2012年に閉校した。

建物内には当時の面影がそのまま残されており、施設内には「双小アーカイブズ」もあり、小学校の歴史や当時の児童たちのさまざまな思い出に触れる事ができる。

他にも双葉小学校に統合される前の寺館小学校と強首小学校の当時の様子が写された貴重な白黒写真やスクラップブックがあり、ここからも強首地区の歴史を知ることができる。また、休憩室にも当時の生徒たちが旧校舎から新校舎へと引っ越しをした際に書いた学校の歴史と思い出が壁に飾られている。ちょうど筆者が取材中にも双葉小学校の卒業生がここを訪れており、閉校した今でも「思い出の場所」として愛されていることがわかった。

強首地区だけでなく西仙北地域にかつて存在した小学校も校旗と写真が廊下に展示されている。西仙北地域には1874(明治7)年を皮切りに多くの学校が誕生した。学校制度が始まった明治時代にはほとんどの生徒が徒歩で通学しており、「歩き」で通える距離に学校があることが大切だった。広い地域をカバーするために、子供たちが多い時は分教室も含めて10カ所以上の「学校」があった。そうした多くの「学校」があった地域だったものの、児童数の減少にともない、1997年に大沢郷東小学校が刈和野小学校に統合され、2012年に残っていた大沢郷小学校と刈和野小学校、土川小学校も双葉小学校と共に西仙北小学校となった。

資料を残すベストな方法

この大仙市アーカイブズは前述した小学校の歴史だけでなく、地域の歴史に関する様々な古文書や写真・行政文書等も多数所蔵している。これらを資料として保存し、多くの人々に利用してもらうことを目的とした施設である。

建物は2階建てとなっており、主に1階にある「双小アーカイブズ」と「閲覧室」、「展示室」をメインに開放しているが、体育館を改装した「大書庫」と作業室、2階の「貴重書庫」と「特別貴重書庫」は職員以外は立ち入り禁止となっている。閲覧室には地域の公文書や歴史書、画像・映像・音声資料をデータ化したパソコンがあり、必要であれば職員の許可を得て資料のコピーを取ることができる。

蓮沼さんは、資料を保管する際に注意していることがあると話してくれた。それは「温度」と「湿度」である。資料のデジタル化が進んでいるとはいえ、資料の大半は「紙」である。紙は吸湿性が高く、湿度が上がると膨張し、下がると収縮する。これを繰り返すと繊維が折れるなどの損傷が発生する。

また劣化は温度が上がると速くなり相対湿度が高いほど促進されてしまい、カビの繁殖も招いてしまう。また光の中の紫外線はエネルギーが高く資料の劣化を早めるとされ、カラー写真のような光に弱い資料には退色があり、注意が必要となる。

施設内の温度は22度ぐらいで、湿度は55〜60パーセントを維持する。6月から9月頃にかけて暑くてジメジメするため、建物の中にある大型扇風機で空気を逃がして資料が劣化しないようにつとめている。また紙の劣化の主な原因は「酸性化」であり劣化を防ぐために間紙をはさみ、中性紙に入れて資料を管理している。この方法は全国の公文書館はもちろん、秋田県横手市にある「横手市増田まんが美術館」でも行われている。

強首地区の歴史を学ぼう!!

展示室では強首地区の歴史をまとめたブースがあり、日本土木工学の権威である物部長穂のことや1914年に発生した「秋田仙北地震(強首地震)」、江戸時代に起きた大場崎周辺を巡る秋田藩と亀田藩の境界争いが貴重な写真や古文書、絵図付きででわかりやすく展示されている。

物部長穂は大正時代から昭和初期にかけ、水理学と土木耐震学を学問として体系づけたことで知られており、79編の研究論文と『水理学』などの名著を残した。とりわけダムの設計に際し、地震や洪水などを考慮した新しい算定式論文を著し、コンクリート重力式の高ダム建設に大きく寄与した。この大仙市アーカイブズにも彼に関する膨大な資料が大仙市協和にある記念館から移送され、現在デジタル化を進めている最中である。

秋田仙北地震は1914年3月15日早朝に発生し、地震の規模はマグニチュード6.4-7.1で人的被害は死者94名、負傷者324名。家屋被害は全壊640戸、半壊575戸、焼失が3戸だった。強首村(当時)で震度7を観測し、秋田市で最大震度5を記録したほか、北海道から東海地方にかけて震度1以上の揺れを観測した。早朝の地震であったため、秋田県や警察による被害調査や救援及び救護活動は、迅速に当日から行われた。

この地震の特筆すべき点として、大沢郷村を中心とした半径5キロ足らずの地域に極端に強い揺れが発生し前兆となる地震が頻繁に起きていたことである。前震は3月3日から始まり、次第に数を増した。その後は落ち着くも、震度2程度の地震が毎日あったという。前日の14日は、2回あり、15日に本震が発生した。なお、最大余震は、3月28日2時50分に発生したマグニチュード6.1であった。

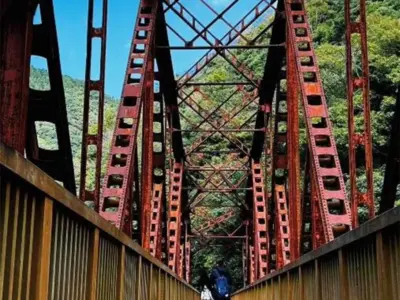

地震の影響で大沢郷では地震湖が発生しており、それを解消するために隧道(ずいどう・今でいうトンネル)が計画された。隧道自体は100年以上経った今でも機能している。

大仙市アーカイブズでも当時の様子が写された写真やガラス乾板が寄贈されており、当時神宮寺町(現・秋田県大仙市)で写真師として活動していた細谷誉司(ほそや・たかじ)が撮影した小山田邸(現・樅峰苑)が被災した様子が展示されており、デジタル化されたものがパソコンでも閲覧できるようになっている。巨大地震が頻発している現代だからこそ、この地震から学ぶべきことはたくさんあるだろう。

強首の歴史を知る上で外せないのが江戸時代の大場崎周辺の境界争いである。この土地は秋田藩と亀田藩が水利権等を巡っての境界争いが絶えなかった。一部は天領(江戸幕府の直轄地)になったり領地を交換したりとめまぐるしく勢力図が変化しており、明治初頭まで続いた。

終わりに

今回の取材では、自分が何気なく過ごしているこの土地も数多くの歴史や人々の営みが積み重なっており、今まで知らなかったことを再発見できた。その歴史を風化させずに未来永劫(えいごう)、様々な人に語り継いでいくために大仙市アーカイブズの保存活動が重要になっているのである。筆者も微力ながら今後も秋田の歴史や文化、魅力を発信し続けたいと改めて思った。

参考資料:「大仙市アーカイブズ」公式リーフレット

情報

大仙市アーカイブズ

〒019-2335 秋田県大仙市強首上野台1-2

TEL/FAX:0187-77-2004

Email:archives@city.daisen.lg.jp

公式サイトURL:https://www.city.daisen.lg.jp/archive/contents-9947

情報提供元:ローカリティ!

その魅力を共に愛する仲間を募れる住民参加型・双方向の新しいニュースメディアを目指しています。

- カテゴリ

- [地域情報] 旅行・レジャー