日本車メーカーが挑む「多極化時代の輸出再編」

―電動化、為替、地政リスクが迫る新戦略のかたち―

グローバル経済が多極化へと進むなかで、自動車産業の勢力図が急速に塗り替えられています。これまで日本車メーカーは、高品質と信頼性を武器に世界市場を牽引してきましたが、電動化の波や為替の変動、地域ごとに異なる規制が複雑に絡み合い、従来の輸出構造を揺るがしています。北米偏重の戦略を見直し、アジアや欧州など複数市場を視野に入れた「輸出再編」に踏み出す企業が増える中で、日本メーカーはどのような道を描こうとしているのでしょうか。

電動化の潮流と市場の分断がもたらす課題

世界の自動車市場では、環境政策の強化を背景に電動車の普及が進んでいます。欧州連合(EU)は2035年以降、内燃機関車の新車販売を事実上禁止する方向を打ち出し、中国では国策としてEVシフトが加速しています。一方で、インドや東南アジア諸国ではインフラ整備が追いつかず、ハイブリッド車(HEV)や低燃費ガソリン車の需要が依然として高いままです。市場によってエネルギー政策や生活水準が異なるため、世界的に一律の戦略では通用しにくい状況が生まれています。

このような中で、日本車メーカーは多様な電動化技術を並行して開発し、各地域の事情に合わせた展開を進めています。トヨタはHEVを中心にアジアでの販売を強化しつつ、欧州ではEV専用車の投入を拡大。日産はアリアなどの中型EVを欧米に供給し、インド市場では小型EVを現地生産で展開する計画を打ち出しました。ホンダは北米でEV専用ブランドを発足させ、バッテリー生産を現地化する動きを見せています。これらの動きは、単なる技術開発の延長ではなく、各地域に適した輸出構造を再構築する試みといえます。

電動化の潮流と市場の分断がもたらす課題

世界の自動車市場では、環境政策の強化を背景に電動車の普及が進んでいます。欧州連合(EU)は2035年以降、内燃機関車の新車販売を事実上禁止する方向を打ち出し、中国では国策としてEVシフトが加速しています。一方で、インドや東南アジア諸国ではインフラ整備が追いつかず、ハイブリッド車(HEV)や低燃費ガソリン車の需要が依然として高いままです。市場によってエネルギー政策や生活水準が異なるため、世界的に一律の戦略では通用しにくい状況が生まれています。

そのような中、日本車メーカーは多様な電動化技術を並行して開発し、各地域の事情に合わせた展開を進めています。トヨタはHEVを中心にアジアでの販売を強化しつつ、欧州ではEV専用車の投入を拡大しており、日産はアリアなどの中型EVを欧米に供給し、インド市場では小型EVを現地生産で展開する計画を打ち出しました。ホンダは北米でEV専用ブランドを発足させ、バッテリー生産を現地化する動きを見せています。これらの動きは、単なる技術開発の延長ではなく、各地域に適した輸出構造を再構築する試みといえます。

為替変動と通商リスクが突きつける構造転換

長年、日本車の輸出を支えてきたのは北米市場でした。米国向け輸出は日本の自動車総輸出額の約40%を占めています。しかし、ドル円相場の不安定化や通商摩擦が企業収益を圧迫する局面が増えています。2025年前半には、米国政府が再び追加関税の可能性を示唆し、市場には警戒感が広がりました。実際に三菱自動車は北米向け輸出の落ち込みと為替差損の影響を受け、2025年4〜6月期の純利益が前年同期比で約97%減少する結果となりました。円安が輸出採算を押し上げる一方で、原材料や電池などの輸入コスト増が利益を相殺する構図が見られます。

こうした課題に対応するため、メーカー各社は為替ヘッジやドル建て取引の拡大を進めています。同時に、現地調達の比率を高め、為替リスクを最小限に抑える仕組みを整えつつあります。経営的な視点からも、国内依存型の生産体制を改め、世界各地に製造・販売の拠点を分散させる方向へと舵を切り始めています。

現地化と多極展開が導く「新たな輸出モデル」

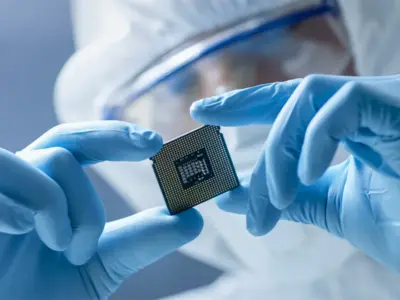

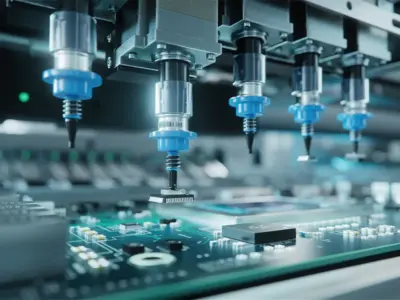

多極化する市場に対応するためには、単に輸出先を増やすのではなく、現地ごとの最適な生産・販売体制を築くことが不可欠です。トヨタはアジア各国で現地工場の自動化を進め、部品の内製化を強化しています。ホンダはメキシコやカナダでのEV生産を拡充し、米国市場を補う形で中南米への供給を増やしています。日産はタイにおいて東南アジア向けEVハブを構築し、現地サプライヤーとの協業を進めています。

この動きの背景には、「現地最適化」の考え方があります。電動化の速度や消費者ニーズは国によって異なり、各地域の経済構造や文化を踏まえた柔軟な戦略が求められています。加えて、サステナビリティを重視する国際的な潮流に沿って、カーボンフットプリントの削減やリサイクル体制の強化なども輸出戦略の一部として組み込まれています。日本メーカーにとって、技術力と品質管理の高さに加え、地域社会に寄り添う姿勢がブランド価値を高める要素になりつつあります。

競争の焦点は「技術と信頼性の再定義」へ

輸出再編を進めるうえで、最大の鍵となるのが技術革新です。日本メーカーは全固体電池や高効率モーターの開発に注力し、環境性能と走行性能の両立を目指しています。全固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が高く、充電時間も短縮できるとされ、2030年代前半には実用化が視野に入っています。こうした技術は、欧州勢や中国メーカーとの差を埋める切り札になり得ます。

また、デジタル化も競争の重要な軸です。コネクテッドカーや自動運転技術の開発が進む中で、ソフトウェア開発力がブランド力に直結する時代が到来しています。モーターショーでは、AIによる運転支援や車両のクラウド連携など、未来型のモビリティが次々と披露されています。日本車メーカーはハードウェアの信頼性に加えて、デジタルサービスの提供力を高めることで、ブランド価値を再定義しようとしています。

まとめ

多極化時代の輸出再編は、単なる地理的分散ではなく、企業のあり方そのものを見直す転換点にあります。電動化への対応、為替変動のリスク管理、現地化の推進、そしてブランドの再構築――これらを総合的に進めることが、日本車メーカーが世界市場で再び存在感を高める鍵となります。

長年培ってきた「品質」「耐久性」「信頼性」という強みは、依然として世界中で高く評価されています。その上で、技術革新と柔軟な戦略によって、新しい時代の価値を築いていくことが求められます。

多極化する世界の中で、日本車メーカーが次に示すべき姿は、“世界と共に進化するモビリティ”の象徴であるはずです。輸出再編とは、単に数字や地域の問題ではなく、日本のものづくりが再び世界と調和しながら前進するための挑戦なのでしょう。

- カテゴリ

- [技術者向] 製造業・ものづくり