PE市場が熱を帯びる日本 電子産業の未来を左右する資本戦略

日本の製造業が世界の潮流と向き合ううえで、資本のあり方が改めて問われています。技術を持つだけでは競争が成立しない時代に入り、投資余力と経営執行力を組み合わせた“資本戦略”が競争の前提になりました。その中心に浮上したのが、プライベート・エクイティ(PE)市場です。資本提供にとどまらず、経営改革や事業構造の再設計まで伴走する投資の形が、成長局面と再生局面の両方で存在感を増しています。とりわけ電子産業では、技術革新の速度や設備投資規模が大きく、長期的な視点で競争力を高めるためのパートナーとして注目が高まりました。

PE資本が企業変革の手綱を握り始めた理由

PE投資には、資本と経営を一体で動かすという特徴があります。株式の取得を通じて意思決定の自由度を高め、経営改善や戦略転換を行い、数年後の上場や売却で成果を確認していきます。銀行融資では補いきれないリスクテイクを引き受け、経営人材の招聘、海外拠点の再編、技術投資の集中といった“変革の実行”まで踏み込む点に強みがあります。

国内では、こうしたモデルが着実に広がり、ここ数年で大型案件が続きました。背景には、経営資源の確保をめぐる環境変化があります。人材確保、デジタル化、供給網強化、知財管理の高度化など、企業が取り組むべき課題が多層化し、資本と経営の双方を動かせる手段が求められる場面が増えています。PEファンドとの協業によって、企業が持つ技術や事業領域を長期成長の軌道に乗せる事例も現れ、資本戦略が成長手段として日本に根付きつつあります。

電子産業が抱える課題と可能性

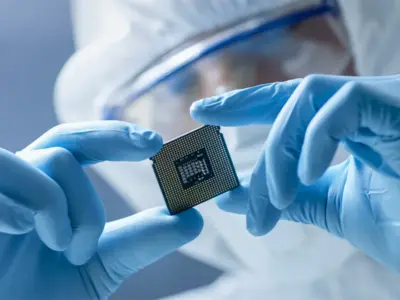

電子産業は、通信、車載、医療、産業機器など幅広い用途で価値を提供しています。半導体製造装置や材料技術、光学分野では依然として強さを保ち、多層の専門性を積み重ねた日本ならではの構造があります。一方、製造拠点の国際分散、資本規模の差、技術サイクルの短縮などにより、慢性的な投資不足や人材不足が表面化してきました。技術競争が「持久戦」の様相を呈し、単発の設備投資では優位を維持できない環境に変わっています。

そのなかで、材料工学、半導体装置、検査・計測技術、先端パッケージング、電力半導体など、成長余地の大きい領域は多く存在します。AIや電動車、データセンターの需要拡大により、高性能・低消費電力・高信頼性といった要件が同時に求められ、研究と製造が密接につながる産業特性が強まっています。技術が高度化するほど、資本と知識、国際連携を適切に組み合わせる体制が不可欠になりました。

“技術×資本×執行”が未来を拓く

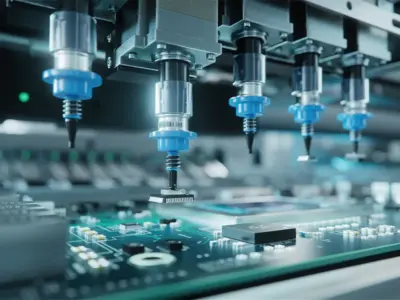

PE資本が電子産業で力を発揮する場面は多岐に広がります。工場設備の拡張や自動化投資を進めると同時に、販売・調達ネットワークを見直し、組織設計や人材育成にも手を入れる取り組みがすでに動いています。経営意思決定の速度が上がることで、複数年にわたる投資を機動的に進め、成長市場に向けて事業を配置し直す効果も期待されます。

技術戦略と資本戦略が一体化することで、研究テーマの絞り込みと集中投資が行われ、供給網の冗長性や品質保証体制の強化にもつながります。電子産業では、品質や信頼性が事業継続の核心になりますが、そのレベルを維持しながら規模拡大を進めるには、現場レベルの執行と戦略設計が密につながる必要があります。PEファンドは、財務だけでなく、企業統治、事業運営、人材配置にも踏み込むため、この条件を満たしやすい手法といえます。

資本を“選ぶ力”が未来を決める

電子産業が長く蓄積してきた技術と品質文化は、日本の強みです。そこに柔軟な資本と経営の仕組みが加われば、世界市場での位置を再び高める可能性があります。技術革新の速度が落ちる気配はなく、必要となる投資は規模も期間も大きくなっています。自前主義にこだわるだけでは、競争の前線に立ち続けることは難しくなってきました。

企業が成長を描くうえで問われるのは、資本を“使う力”と同時に、“選ぶ力”です。どのパートナーと組むか、どの領域に集中するか、どのタイミングで投資を決断するか。その判断の質が、技術と産業の未来を左右します。PE市場が広がるいま、資本を競争力の源泉として活かす姿勢こそ、日本の電子産業が次の段階に進むための鍵になるでしょう。

- カテゴリ

- [技術者向] 製造業・ものづくり